- 更新日 : 2024年7月16日

ナレッジマネジメントとは?SECIモデルや導入方法についても解説!

ナレッジマネジメントとは、従業員が保有する知識や経験などを企業内で共有して活用する経営手法のことです。ナレッジマネジメントを有効活用することで、企業の競争力や企業価値を向上させることができます。

本記事では、ナレッジマネジメントの概要、ナレッジマネジメントで使用するSECIモデルや導入方法について解説していきます。

目次

ナレッジマネジメントとは?

ナレッジマネジメントとは、従業員などの個人が持っている経験知識やノウハウを企業などの組織内で共有し活かしていく経営手法のことです。個人の経験知識などを企業の資産に変えて経営を実践することで、競争力や生産性の向上が図れます。

ナレッジマネジメントは日本発の理論で、1990年代初めに一橋大学教授の野中郁次郎らによって提唱された「知識創造理論」を基にしています。

ナレッジマネジメントに関わる暗黙知・形式知とは?

ナレッジマネジメントでは、個人が持つ暗黙知を形式知に変換して組織で共有していきます。本項では、ナレッジマネジメントに関わる暗黙知や形式知とは何かについて解説していきます。

暗黙知とは

暗黙知とは、個人が保有している言語化されていない知識、ノウハウ、長年の勘などの言葉や文章で表現するのが難しい主観的、感覚的な知識のことです。暗黙知は主観的、感覚的な知識であるため、伝えるのは簡単でなく共有することも難しいのが特徴です。

形式知とは

形式知とは、主観的な知識やデータを言葉や文章で表現した知識のことです。主観的、感覚的な暗黙知を言葉や文章、図表などで言語化することで、共有しやすくしたものが形式知になります。

ナレッジマネジメントで使用されるSECIモデルとは?

ナレッジマネジメントを実践するためには、暗黙知を形式知へ変換させる必要があります。この形式知が移転してさらなる暗黙知を生み出すサイクルのことを、SECIモデル(セキモデル)といいます。

SECIモデルは、以下の4つの繰り返すプロセスの頭文字から名付けられました。

- 共同化(Socialization)

- 表出化(Externalization)

- 連結化(Combination)

- 内面化(Internalization)

本項では、ナレッジマネジメントで使用されるSECIモデルの4つの知識創造のプロセスについて、解説します。

共同化(Socialization)

1つ目のプロセスの共同化とは、共同の作業や体験を通して個人の持つ暗黙知を他の人に移転させ共有することです。個人の暗黙知を伝達された他の人は、言葉だけでなく身体的な感覚や五感を活用して正しく言語化する必要があります。

表出化(Externalization)

2つ目のプロセスの表出化は、共同化により伝達された暗黙知を形式知に変換するためのプロセスのことです。共同化した暗黙知を共有できるように複数人で話し合い、言葉だけでなく映像や図表などを使って形式知に変換していきます。業務のマニュアル作成や業務報告などは、表出化のプロセスです。

連結化(Combination)

3つめのプロセスの連結化は、表出化により変換された形式知を別の形式知と連結することで、新たなアイデアや知識体系を創造するプロセスのことです。形式知同士を組み合わせる連結化により、新たな総合的な知識が組織の形式知に変わります。

内面化(Internalization)

4つめのプロセスの内面化は、連結化により新たに創造された形式知を個人が実践することで新たな暗黙知を創造するプロセスのことです。個人が新たな暗黙知を形成することで、個人の知識や業務の向上が図れます。

SOCIモデルにおける4つの場

SECIモデルの4つのプロセスを実践するためには、それぞれに対する4つの場が必要です。本項では、SOCIモデルにおける4つの場について解説します。

創発の場

創造の場とは、共同化のプロセスにおいて共同の作業や体験を行う場のことです。創造の場には、OJTやロールプレイングのみならず、休憩中の雑談や終業後の飲み会のようなコミュニケーションの場も含まれます。

対話の場

対話の場とは、表出化のプロセスにおいて、対話によって暗黙知から形式知へと転換するための場のことです。対話の場には、雑談などのくだけた場ではなく、かしこまった場でもないグループディスカッションやブレインストーミングなどの場が挙げられます。

システムの場

システムの場とは、連結化のプロセスにおいて形式知同士を組み合わせる場のことです。ITを活用したグループウェアやSNSを利用することにより、連結した形式知の共有が有効になります。

実践の場

実践の場とは、内面化のプロセスにおいて新たな暗黙知に転換する場のことです。頭で理解するだけでは内面化することは難しいため、実際に業務内で形式知を実践することや、シミュレーション研修などの場を提供することで内面化が可能になります。

ナレッジマネジメントのメリット

ナレッジマネジメントを行うことで、「社内の知識やノウハウを蓄積できる」「属人化を防げる」「教育コストの削減につながる」などのメリットがあります。本項では、ナレッジマネジメントのメリットについて、解説します。

社内の知識やノウハウを蓄積できる

ナレッジマネジメントにより従業員個人の暗黙知を社内の形式知として共有することで、社内の知識やノウハウを蓄積することができます。この社内の知識やノウハウの蓄積が、従業員個人のスキルアップや、企業全体の成果や生産力の向上などにつながるのです。

属人化を防げる

ナレッジマネジメントによる社内の知識やノウハウの共有が、一定の従業員でないと分からないという業務の属人化を防ぐことができます。業務の属人化を防ぐことで、従業員の退職や休職があっても業務が停滞することやトラブルに発展することを回避できるのです。

教育コストの削減につながる

ナレッジマネジメントによる優秀な従業員やベテランの従業員の知識やノウハウの共有により、将来を担う人材が業務の参考にできます。その結果、企業全体の業務が効率化され、教育コストも削減につながるのです。

ナレッジマネジメントの手法

ナレッジマネジメントの手法は、以下の4種類に分けられます。

- 経営資本・戦略策定型

- 顧客知識共有型

- ベストプラクティス共有型

- 専門知識型

本頁では、ナレッジマネジメントの4種類の手法について、解説します。

経営資本・戦略策定型

経営資本・戦略策定型は、企業内の知識をさまざまな角度から多角的に分析して、経営戦略に活用していく手法のことです。専用のシステムを導入して自社や競合他社の事例を分析し、その結果を戦略的な判断に役立てます。この手法の活用により、業務プロセスの改善ポイントを見つけることも可能です。

顧客知識共有型

顧客知識共有型とは、業務の知識に加えて、顧客のために知識を使用して顧客満足度の向上を目指していく手法のことです。顧客からのクレームや意見に対する対応などの情報をデータベース化することで、顧客対応の標準化につながり顧客満足度の向上が図れます。

ベストプラクティス共有型

ベストプラクティス共有型とは、企業の中で規範になる優秀な従業員の行動や思考を形式知として共有することで、企業全体でスキルアップしていく手法のことです。優秀な従業員の行動パターンや思考パターンをデータベース化し、成功事例などを様々な面から分析することで従業員全体のスキルアップが図れます。

専門知識型

専門知識型とは、組織内外の知識をネットワークを活用してデータベース化することにより、検索や閲覧をスピードアップして情報を即時に提供するための手法のことです。情報システム部門やヘルプデスクなどの問い合わせ対応が多い部門に対して活用することで、業務の軽減や応対の品質向上などが図れます。

ナレッジマネジメントの導入手順

ナレッジマネジメントを導入する場合、きちんとした導入手順を踏むことで高い効果が期待できます。本頁では、どのような手順でナレッジマネジメントの導入を進めるべきかについて解説します。

① 目的を明確化する

まずは、ナレッジマネジメントを導入する目的を明確化して具体的な目標を設定します。ナレッジマネジメントの導入をすることが企業と従業員に対してどれだけのメリットがあるのかを明確に共有しなければ、効果が限定的なものになりかねません。ナレッジマネジメント導入の目的や目標を背景も含めて明確に共有しておけば、従業員の士気も上がります。

➁ 共有する情報を洗いだす

ナレッジマネジメントの目的が決まったら、どのような知識や情報を可視化し共有するかを洗いだします。可視化し共有する知識や情報が具体的でない場合には、何が必要なのかが従業員には分かりません。ナレッジマネジメントの効果を最大にするためには、共有する知識や情報の洗いだしは大切なのです。

③ ナレッジマネジメントの実施手段(ツール)を決める

ナレッジマネジメントを実施するためには、知識や情報を蓄積し共有することが必要です。ナレッジマネジメントの目的や目標は企業によって異なるため、実施に必要なツールもそれぞれです。データベースやSNSなど、企業に適したITシステムを活用することが大切です。

④ PDCAを回し施策の調整・改善を行う

ナレッジマネジメントを効果的に行わなければ、ただ導入しただけになりかねません。ナレッジマネジメントの共有や活用が効果的でない場合には、PDCAを回して施策の調整や改善を行う必要があります。PDCAとは、以下の4つのプロセスのことです。

- 計画(Plan)

- 実行(Do)

- 評価(Check)

- 改善(Act)

ナレッジマネジメントを導入することで、企業内に点在していた知識を効率的に共有することができる

近年では、転職者の増加や就業形態の多様化により、長く同じ企業で働く人が少なくなっています。そのため、今までのような業務を通じて知識や情報を共有することが、難しくなっているのです。

ナレッジマネジメントを導入することで、このような企業内に点在している情報や知識を効率的に共有することができます。ナレッジマネジメントの導入は、現代の企業にとって有効で重要なこととなるでしょう。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

最後に、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

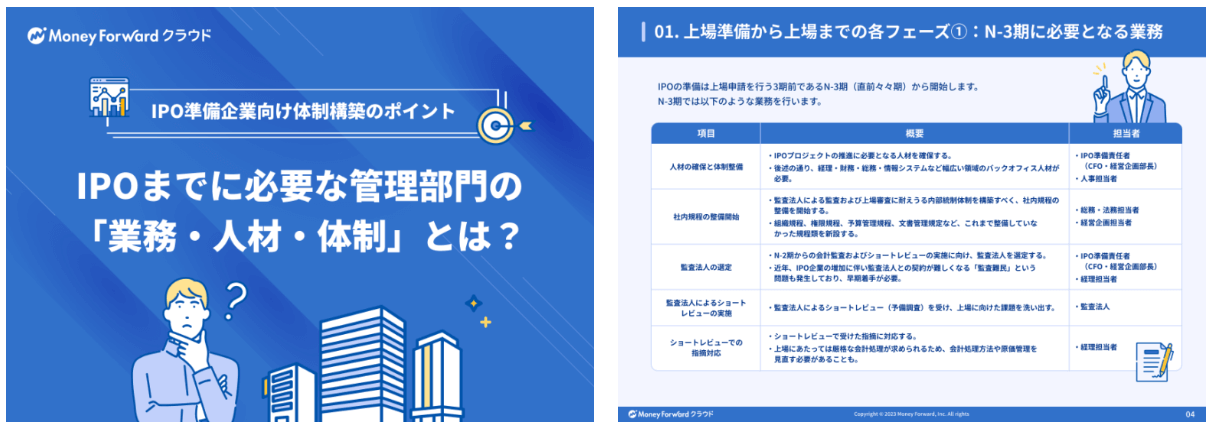

IPOまでに必要な管理部門の「業務・人材・体制」とは?

IPO準備を遅延なく進めるために、どのような管理部門体制を構築する必要があるのでしょうか。

本資料では、IPO準備企業に向けて、N-3期からN期までに必要な業務と、それを実施するために求められる人材・体制について詳しく解説します。

やることリスト付き!内部統制構築ガイド

内部統制を基礎から知りたい方・内部統制の導入を検討している担当の方・形式だけになっている内部統制を見直したい方におすすめの人気ガイドです。

内部統制の基本と内部統制構築のポイントをギュッとまとめています。

N-3期を目指すための3つのポイント

「N-3期を目指しているが、数年たっても次の段階へ進めない」とお悩みのIPO準備企業も多いのではないでしょうか。

本資料では、IPO準備スケジュールの全体像から、N-3期に目指す上でよくある課題とおさえておきたい3つのポイントを解説します。

マネーフォワード クラウド会計Plus サービス資料

マネーフォワード クラウド会計Plusは、IPO準備・中堅〜上場企業向けの業務効率化と内部統制強化を実現するクラウド会計ソフトです。

銀行やクレジットカード連携で取引データを自動取得、AIによる自動仕訳で会計業務を効率化。周辺システムと連携することで、二重入力や確認工数を削減します。また、仕訳承認機能やユーザーごとの権限・ログ管理機能を搭載しており、内部統制にも対応。SOC報告書も提供しています。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

ベースアップとは?昇給との違いや計算方法を解説!

ベースアップとは、会社の労働者全員を対象として賃金水準の底上げを図ることです。ベースアップには一律に賃金額を上乗せする方法と、基本給に対して一律の率を掛けた分だけ昇給させる方法があ…

詳しくみるCSFとは?目標設定で大切な要素!具体例をもちいて解説

経営戦略においてはKGIやKPIといった指標の達成に向けて事業やマーケティング活動などを行います。これらの指標の設定にあたり、今回紹介するCSF(重要成功要因)を設定することは経営…

詳しくみる税制適格ストックオプションとセーフハーバールール|適用条件と会計処理の注意点

スタートアップ企業を中心に活用が進む「税制適格ストックオプション」の適正な運用には、セーフハーバールールの理解が不可欠です。 本記事ではストックオプションの基本を説明した上で、税務…

詳しくみるミッションステートメントとは? 役割や作り方、事例を解説

ミッションステートメントとは、企業理念を実現する判断基準となる行動指針です。従業員が同じ方向性で行動するための指針となり、経営の意思決定の基準を明確にする役割もあります。顧客や株主…

詳しくみる面接官の役割とは?質問の例文や意図、タブー、人材を見極めるコツを解説

企業が人材を採用する場合には、面接官による面接が行われることが通常です。正社員だけでなく、パートやアルバイトなど非正規雇用の採用においても面接を実施する企業もあるでしょう。 当記事…

詳しくみる【ひな形付き】ES(従業員満足度)とは?調査方法、向上への取り組みを解説

ES(従業員満足度)とは、職務内容や待遇などの労働条件、労働環境や福利厚生、人間関係など、仕事や職場に対する従業員の満足度を表す指標のことをいいます。 近年、ES向上に取り組む会社…

詳しくみる