- 更新日 : 2024年7月16日

【テンプレ付】360度評価とは?メリット・デメリットや評価項目、導入する方法を解説!

360度評価とは、従来の評価方法とは違って上司、部下、同僚など様々な立場の複数の人が評価対象者を評価する方法です。360度評価は他の評価制度と比べて、公平であり客観性に優れているのが特徴です。本記事では、360度評価のメリット・デメリット、評価項目、導入方法について解説します。

目次

360度評価とは

360度評価とは、従来の上司や人事担当者からの評価とは異なり、上司、部下、同僚などの複数の従業員が評価対象者を多角的に評価する方法です。複数の様々な立場の人から評価されるため、客観的で公平な評価になるのが特徴です。本項では、360度評価の目的や360度評価が注目される背景について解説します。

360度評価の目的

360度評価の目的の一つは、公正な評価が行われることです。従来の人事評価は上司などが部下に対して一方的に評価をするため、上司の主観や部下との関係性などにより必ずしも公正な評価が行われていたとは限りません。一方、360度評価は、様々な立場の複数の人から評価されるため、客観的で公正な評価が期待できます。

また、360度評価は、人材育成やモチベーションアップを目的としています。複数の人からの評価に基づくフィードバックにより、評価対象者のどのようなところが評価され何が足りないのかが分かります。このような指摘事項を改善していくことで、人材育成につながるのです。さらに、360度評価による公正な評価は、モチベーションアップにもつながります。

360度評価が注目される背景

近年における働き方の変化により、リモートワークなどが普及しました。このような働き方の変化の中で、従来の上司などの人事評価者が評価する方法では、評価対象者の仕事状況を近くで見れないこともあり評価が難しくなってきています。

また、年功序列から成果主義に変わっていった現代では、今までのような主観的な評価では公正な評価ができなくなってきて、客観的な評価が求められているのです。このような背景の中で、360度評価が注目されています。

360度評価のメリット

360度評価は、上司、部下、同僚などの複数の人から多角的に評価されることにより様々なメリットがあります。本項では、360度評価のメリットについて解説します。

公正で客観的な評価が可能になる

従来の評価方法は、上司などの一方的な主観によるものでした。しかし、360度評価は様々な立場の複数の人から多角的な評価がされるため、公正で客観的な評価が行われます。公正で客観的な評価は、従業員のモチベーションアップやスキルアップにつながるのです。

エンゲージメントの向上につながる

360度評価によるポジティブなフィードバックを受けたときは、自分が公正に評価されていると感じ、自分が属しているチームなどへの信頼感が増します。その結果、エンゲージメントが向上し、生産性や業績の向上につながるのです。

上司の顔色のみをうかがわなくなる

従来の評価方法は、上司のみの一方的な評価によって決まることが多くありました。その結果、上司の評価が高い人が昇給や昇進につながるため、上司の顔色や意向ばかりをうかがって仕事をしていく人が増えていったのです。

360度評価は上司のみならず様々な人からの多角的な評価のため、上司の顔色のみをうかがって仕事をする人が少なくなります。

改善点に気づける

360度評価による複数人からのフィードバックにより、自身の長所と短所が分かります。その結果、自身の能力や伸ばせるところ、改善点などに気づくことができ、これからどのような行動をすればよいのかが分かるのです。

また、管理職にとっても行動やマネジメント能力を同僚や部下にまで多角的に評価されるため、修正しなければならない改善点に気づくことができます。

評価対象者が評価に納得できる

360度評価は、従来の評価の不公平感を払拭する公正な評価です。上司だけでなく、部下、同僚などの複数の人が評価をするため、評価対象者の納得感が高くなります。

360度評価のデメリット

360度評価には公正な評価ができるなどの様々なメリットがありますが、よい面ばかりではありません。本項では、360度評価のデメリットについて解説します。

運用コスト、時間、労力が必要

1人の評価対象者に対して多くの従業員が評価にかかわる360度評価には、多くの時間と労力が必要です。上司などの一部の従業員がかかわる従来の評価と比較して多く従業員がかかわるため、運用コストがそれだけかかります。

多くの従業員が評価に慣れていない

多くの従業員が評価をしなければならない360度評価ですが、ほとんどの人が他の人の評価などをしたことがありません。

評価のスキルがない従業員が評価をすると、評価が主観や感情で行われることもあります。そのため、スキルがない従業員がする評価は、客観的や公正な評価にならない可能性があるでしょう。

部下からの評価が気になると上司の指導が甘くなる可能性がある

360度評価は、部下が上司のことを評価するケースもあります。上司が部下からの評価を気にすると、低い評価をされないために、部下に対しての指導が甘くなってしまう可能性があります。

上司が部下に対して甘い指導をすることは、組織の管理体制上も人材育成に対してもよいことではありません。

人間関係によって主観的な評価になる可能性がある

360度評価は多角的に評価をするため、社内の人間関係によって評価が左右される可能性があります。例えば、仲のよい従業員への評価が高くなり、仲の悪い従業員への評価が低くなるなどです。

360度評価の具体的な評価項目

360度評価を実施するにあたって、上司から部下への評価項目と、部下から上司への評価項目と、同僚から同僚への評価項目があります。本項では、360度評価の具体的な評価項目について解説します。

上司から部下への評価項目

上司が部下を評価する基準となる評価項目は、実務遂行力や主体性、協調性、解決力、論理的思考力などがあります。

- 実務遂行力:仕事を最後までやり遂げられているかや、目標を達成しているかを評価します。

- 主体性:上司に頼ることだけでなく、自主的に行動しているかを評価します。

- 協調性:チーム内やその他の場でも、協力して仕事を進めているかを評価します。

- 解決力:問題や課題について、解決できているかを評価します。

- 論理的思考力:仕事に優先順位をつけて、効率的に進められているかを評価します。

部下から上司への評価項目

部下が上司を評価する基準となる評価項目は、リーダーシップや組織運営力、人材育成能力、判断力、業務遂行力などがあります。

- リーダーシップ:日常的に部下に対してリーダーシップを発揮しているかを評価します。

- 組織運営力:チームを作って、そのチームの関係性を良好に運営しているかを評価します。

- 人材育成能力:部下やチームへのサポートと、メンバーを育成できているかを評価します。

- 判断力:意思決定に関して、正確な判断ができているかを評価します。

- 業務遂行力:業務がスムーズに進み、目標を達成しているかを評価します。

同僚から同僚への評価項目

同僚から同僚への評価項目は、上司から部下への評価項目と同じです。

360度評価のコメント例文

360度評価は、評価をした人が評価シートのコメント欄などにコメントを記載して、評価対象者にフィードバックします。本項では、360度評価のコメント例文を紹介します。

部下から上司へのコメント例文

部下が上司を評価する場合のコメントは、マネジメント力に対するものが中心です。チームの全体が見れているかや、部下に対する管理やフォローができているかを意識してコメントするとよいでしょう。

- チームの先頭に立って、部下の特徴を理解した上で個別にフォローしてくれる。

- チームのメンバーのそれぞれの仕事の状況を理解しているため、相談しやすく業務が順調に進んでいる。

- 部下の意見も受け入れながらも最適な提案をしてくれるため、前向きに仕事ができる。

上司から部下へのコメント例文

上司が部下を評価する場合のコメントは、批判的なものになってはいけません。褒めるところは褒めて、モチベーションアップにつながるコメントをするとよいでしょう。

- 残念ながら目標は達成できなかったが、営業スキルアップのための勉強や努力については評価できる。

- 少々指示待ちのところがあるが、指示された仕事は完璧にこなすので自分から積極的に行動できればよくなる。

- 業務のスキルや能力は高いので、これからは自分のみならずメンバーの教育も期待したい。

同僚へのコメント例文

同僚を評価する場合のコメントは、役職の違いがないなどの近い関係のため、主観的になりがちです。近い関係だからこそ気づけることを、コメントとして記載するとよいでしょう。

- 積極的に提案をするなど仕事に対する意欲が高いが、自分の意見がすべて正しいと思いがちなので柔軟性を持つとよいと思う。

- 人一倍努力をして長時間仕事に打ち込んでいるところは尊敬に値するが、一人で仕事を抱え込むところがあるので他の人をもっと信頼してもよいと思う。

- 明るく誰にでも積極的に挨拶をしているので、会社が明るく楽しい雰囲気になるのがとてもよい。

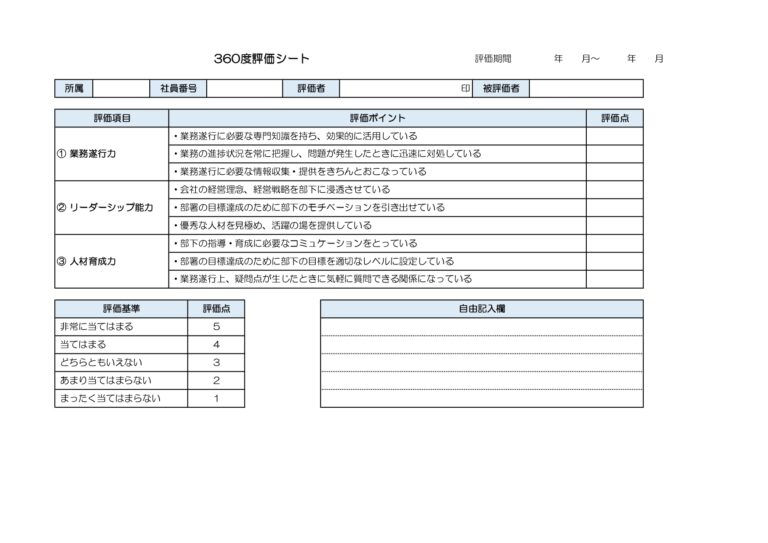

360度評価のテンプレートシート

360度評価のフォーマットについては、以下のリンクから無料でダウンロード可能です。

360度評価を導入するポイント

360度評価を導入するには、いくつかのポイントや注意点があります。本項では、360度評価を導入するポイントについて解説します。

導入目的の明確化と共有

360度評価を導入する場合には、上司だけでなく部下も評価する側になります。そのため、何のために360度評価を導入してどのように活用していくのかを明確化して、評価する側になる全従業員に共有して理解を得なければなりません。

評価基準を定める

大勢の従業員が360度評価の評価側になるため、評価基準を定めておく必要があります。評価基準を定めていない場合には、評価者によって評価が異なり不公平な評価になります。評価基準のガイドラインを作成して、周知しておくとよいでしょう。

評価項目の厳選化

360度評価の評価項目は、できるだけ厳選してあまり多くならないようにしたほうがよいでしょう。評価項目が多くなると従業員が評価にかける時間と労力が増えるため、実際の業務に影響を与える可能性があります。

全従業員を対象にする

評価の対象となる従業員は、すべての従業員としなければなりません。全従業員を対象としなければ、公正と客観性を欠いてしまいます。

360度評価の運用フローを整備する手順

360度評価を有効に機能させるためには、評価制度そのものの設計だけでなく、実施・集計・フィードバックまでの一連の運用フローを明確に整備する必要があります。ここでは、制度の導入から活用までの手順をステップごとに解説します。

(1)評価の目的と対象範囲を明確に定める

運用フローの出発点は、評価制度の目的をはっきりさせることです。育成目的なのか、昇進昇格などの人事判断に活用するのかで、評価の内容やフィードバックの方法が大きく変わります。加えて、評価対象者となる社員の階層や部署、人数の規模を整理し、対象者に対して公平かつ実現可能な設計にしておくことが大切です。

(2)評価項目と評価者を設計する

次に、評価の中身となる評価項目と評価者の選定方法を設計します。評価項目は、企業のバリューや行動指針に沿ったものを中心に設け、誰が見ても理解しやすい具体的な表現にする必要があります。評価者は、上司・部下・同僚・他部門などから複数の立場の者を選び、公平性と匿名性を両立させることが重要です。評価バランスが偏らないよう、1人あたりの評価者数も適切に調整します。

(3)ツールとスケジュールを整える

評価の実施には、スムーズに運用できるツールと、無理のないスケジュール設計が欠かせません。専用の評価ツールやクラウドシステムの活用によって、集計作業の効率化や回答者の匿名性の確保が可能になります。スケジュールは、評価依頼の通知から回答締切、集計、フィードバック面談までを段階的に設計し、関係者に余裕を持って伝達しておく必要があります。

(4)評価結果の取り扱いを設計する

評価が完了した後は、結果をどう扱うかが重要です。点数だけでなくコメントも含めて、どの範囲で開示するのか、本人への伝え方はどうするのかを事前にルール化しておきます。評価をそのまま開示するのではなく、主観的すぎる内容は人事部や上司が整理・編集し、建設的なフィードバックができるよう配慮することが求められます。

(5)フィードバックと活用の仕組みを整える

最後に、評価を実際の行動改善や育成施策に結びつけるための仕組みづくりが必要です。評価面談では、結果をどう受け止め、どのような行動に変えていくかを対話形式で整理します。また、評価結果を部門単位や組織課題の抽出にも活用できるように設計しておけば、個人と組織の両面で評価の価値を高めることができます。

360度評価のフィードバックの活用方法

360度評価は、周囲の多様な視点から得た評価結果を、どのように本人や組織の成長に活かすかが重要です。単に結果を通知するだけで終わらせるのではなく、成長を促す材料として扱うことで、真の効果が発揮されます。ここでは、フィードバックの活用を成功させるために必要な視点と方法について解説します。

コメントによる心理的負担を軽減する

360度評価では、自分の期待や印象と異なるフィードバックが届くことが多々あります。評価される側にとっては、特に否定的なコメントに強いストレスを感じる可能性があるため、まずはその心理的負担を軽減する工夫が必要です。

そのためには、評価結果を渡す前に、制度の目的や位置づけを丁寧に伝えることが欠かせません。「あなたの欠点を指摘するためのもの」ではなく、「自己理解を深め、成長のヒントを得るためのもの」であることを繰り返し説明することが大切です。フィードバック面談の場でも、否定的な情報に過剰に焦点を当てるのではなく、評価結果の背景や意図を冷静に伝えることで、防衛的な反応を抑えやすくなります。

行動変容を促す

フィードバックは渡すこと自体が目的ではなく、本人の気づきを引き出し、行動の変化へとつなげることが本来の目的です。そのためには、結果の読み取りを一方的に行うのではなく、本人と対話を通じて理解を深めるプロセスが必要です。

面談では、評価結果の数値やコメントをただ読み上げるのではなく、「どのように受け取ったか」「意外だった点はどこか」など、本人に内省を促す問いかけを行います。さらに、本人が自分の強みと改善点を整理したうえで、「明日からどんな行動を変えたいか」「半年後にどんな姿を目指したいか」といった具体的なアクションに落とし込めるよう支援することで、フィードバックが持つ効果が最大化されます。

成長機会として位置づける

360度評価のフィードバックが長期的な成長につながるためには、制度全体として「評価=査定」ではなく「評価=成長支援」として位置づけることが欠かせません。そのため、評価結果を昇進・昇格などの人事決定の材料として使う場合でも、単に結果だけを見るのではなく、そこからどんな行動を取ったかというプロセスにも目を向ける必要があります。

また、本人に対してだけでなく、管理職に対してもフィードバックをどう受け止め、どう伝えるかのトレーニングを行うことが効果的です。部下の気づきを引き出し、支援する力が管理職側に求められるためです。全社的に「評価は育成の一環である」という共通認識を持つことで、360度評価は単発の制度ではなく、成長機会として継続的に機能するようになります。

組織文化として根づかせる

最後に、360度評価のフィードバックを組織に根づかせるには、制度そのものの継続性と透明性が求められます。評価内容を開示する基準、フィードバックの方法、結果の活用方針などをルールとして明示し、従業員全体に納得感のある形で運用することが重要です。

さらに、個々の評価結果を個人任せにせず、部門全体の傾向や組織課題の把握にも役立てることで、組織の成長と評価制度の価値が連動します。個人の内省と組織の戦略が一致すれば、360度評価は文化として企業の中に定着しやすくなります。

360度評価の実施頻度と効果

360度評価は、複数の関係者からの多面的なフィードバックを通じて、個人の気づきや組織の改善に役立てる強力な手法です。しかし、その効果は「いつ」「どのくらいの頻度で」実施するかによって大きく左右されます。ここでは、360度評価を効果的に機能させるための最適な実施頻度とタイミングの考え方について解説します。

年1回の実施の場合

多くの企業が360度評価を年1回の頻度で実施しています。これは、通常の人事評価制度と連動しやすく、年間の振り返りとして定着しやすいためです。特に、昇進・昇格・昇給といった人事的な意思決定の材料として利用する場合、年度単位での実施が現実的かつ合理的です。

しかし、年1回ではフィードバックの鮮度が低くなりがちで、評価者の記憶に残る最近の行動だけが反映される「近接誤差」が生じる可能性があります。また、評価対象者が行動変容の機会を得るまでに1年待たなければならないため、改善のサイクルが遅くなるという課題もあります。

半期または四半期での実施の場合

組織の変化をより迅速に促したい場合は、年2回(半期ごと)あるいは四半期ごとといった短めのスパンで360度評価を実施することが効果的です。このような高頻度の実施は、定期的な行動の見直しや、継続的な成長促進につながります。

マネジメント層やリーダー職に対しては、フィードバックを成長の糧として位置づける文化を醸成しやすくなります。また、実施ごとの傾向変化を可視化できるため、定量的な成長の可視化にも役立ちます。ただし、頻度が高すぎると評価者・対象者ともに負担感が増し、回答の質が下がる可能性があるため、設問数や実施規模を調整しながら無理のない設計が求められます。

プロジェクト終了時や役割変更時に実施する場合

定期的な実施とは別に、プロジェクト単位での360度評価も有効なタイミングのひとつです。チームでの目標達成やプロジェクトリーダーとしての役割を担った社員に対しては、業務完了直後に評価を行うことで、関係者の記憶が新鮮な状態で具体的なフィードバックを収集できます。

また、昇進・配置転換・リーダー登用など役割が大きく変わったタイミングでの実施は、期待される行動と実際の行動とのギャップを早期に把握する手段となります。こうした節目でのフィードバックは、キャリア支援や育成計画の精度を高める材料にもなります。

実施頻度は目的に応じて柔軟に設計するのがベスト

360度評価に「この頻度が正解」という絶対的な基準はありません。重要なのは、その評価が何のために行われ、どのように活用されるかという目的との整合性です。たとえば育成中心の運用であれば短いサイクルでのフィードバックが望ましく、評価中心の運用であれば年1回でも一定の効果が見込まれます。

また、組織の成熟度やリソース状況に応じて、最初は年1回から始め、制度への理解が進んだ段階で頻度を高めるなど、段階的な導入設計も現実的な方法です。

360度評価を導入した企業事例

360度評価を導入する企業は、増えてきています。本項では、実際に360度評価を導入した企業の導入事例について紹介します。

アイリスオーヤマ株式会社

アイリスオーヤマ株式会社の評価方法は、実績、プレゼンテーション、360度評価の合算です。実績はもちろん評価対象にはなりますが、実績だけでは評価しません。実績の他にも課題に沿って論文を書かせて、それをもとにプレゼンテーションをします。

さらに、1人の従業員に対して上司、部下、関連部署の社員などの15~20人が一斉に評価する360度評価を合わせて従業員の評価としています。

参考:アイリスオーヤマ、躍進のカギは人事評価 下位1割降格|日本経済新聞

住友林業株式会社

住友林業株式会社の360度評価は、経営総合職の従業員のうち、組織マネジメントを担当する従業員とマネジメント職を目指す従業員を対象に実施されました。この評価結果により現在の状態を認識し、マネジメントにつながるヒントを得ることで、アクションプランを描き実践につなげられるようにフィードバックしています。

また、評価対象者の責任者に対しても、指導や評価の参考にするために評価結果をフィードバックしています。

360度評価は評価後のフィードバックが大事

360度評価を導入することで、従来の評価とは異なった公正で客観的な評価が可能となります。しかし、評価するだけでは従業員の行動の改善にはつながらないため、あまり意味がありません。360度評価をしてその結果と改善策をフィードバックすることで、従業員自身の行動の改善による成長とモチベーションアップにつながっていくでしょう。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

最後に、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

IPOまでに必要な管理部門の「業務・人材・体制」とは?

IPO準備を遅延なく進めるために、どのような管理部門体制を構築する必要があるのでしょうか。

本資料では、IPO準備企業に向けて、N-3期からN期までに必要な業務と、それを実施するために求められる人材・体制について詳しく解説します。

やることリスト付き!内部統制構築ガイド

内部統制を基礎から知りたい方・内部統制の導入を検討している担当の方・形式だけになっている内部統制を見直したい方におすすめの人気ガイドです。

内部統制の基本と内部統制構築のポイントをギュッとまとめています。

N-3期を目指すための3つのポイント

「N-3期を目指しているが、数年たっても次の段階へ進めない」とお悩みのIPO準備企業も多いのではないでしょうか。

本資料では、IPO準備スケジュールの全体像から、N-3期に目指す上でよくある課題とおさえておきたい3つのポイントを解説します。

マネーフォワード クラウド会計Plus サービス資料

マネーフォワード クラウド会計Plusは、IPO準備・中堅〜上場企業向けの業務効率化と内部統制強化を実現するクラウド会計ソフトです。

銀行やクレジットカード連携で取引データを自動取得、AIによる自動仕訳で会計業務を効率化。周辺システムと連携することで、二重入力や確認工数を削減します。また、仕訳承認機能やユーザーごとの権限・ログ管理機能を搭載しており、内部統制にも対応。SOC報告書も提供しています。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

人材育成とは?考え方や人材の育成方法・具体例を解説

人材育成の方法として、新入社員研修やOJTなどは多くの企業で実施されています。しかし、思っていたように成長できない、人材教育との違いが分からないなど課題、疑問を持っている方は少なか…

詳しくみる独立社外取締役とは?選任条件や注意点を解説

近年、上場企業やIPOを目指す企業にとって「独立社外取締役」の重要性がますます高まっています。透明性のある経営と健全なガバナンス体制の構築は、投資家や市場からの信頼を得るうえで不可…

詳しくみる独立役員とは?役割や社外取締役との違い、選任の注意点を解説

上場を目指す企業にとって、ガバナンス体制の整備は避けて通れない重要なテーマです。その中核を担う存在が「独立役員」です。独立役員は、経営陣と一定の距離を保ちつつ、外部の視点から企業経…

詳しくみるベースアップとは?昇給との違いや計算方法を解説!

ベースアップとは、会社の労働者全員を対象として賃金水準の底上げを図ることです。ベースアップには一律に賃金額を上乗せする方法と、基本給に対して一律の率を掛けた分だけ昇給させる方法があ…

詳しくみる面談とは?種類や目的、効果的な実施方法、面接との違いについて解説

面談とは社内の社員のキャリア形成のために情報を共有したり、社外の求職者に対して会社のことをPRしたりするために行われるもので、目的に応じて種類は異なります。面談を行うにあたっては、…

詳しくみるインナーブランディングとは?進め方や社内に浸透させるコツ、成功事例を解説

インナーブランディングとは、企業理念やビジョン、価値観などを社内で共有する取り組みです。企業が内側から行う変革であり、一貫性のあるアウターブランディングを行うためにも大切な施策とい…

詳しくみる