- 更新日 : 2024年7月16日

【テンプレ付】OJTとは?意味やOFF-JTとの違い、研修のやり方や成功のコツを解説

従業員を育成するための代表的な教育手法の一つにOJTがあります。今回は、このOJTについて見ていくとともに、OJTと似たような言葉である「OFF-JT」との違いは何か、OJT研修の進め方やOJTを成功させるコツなどについて解説していきます。

目次

OJTとは?

OJTは、新入社員や業務未経験者に対して職場で行われる教育のことです。会社の人事が主導してOJTを行うことが多いです。ここでは、OJTの意味、目的や重要性について見ていきます。

OJTの意味

OJTという言葉は、「On-the-Job Training」(オンザジョブトレーニング)を略したものです。

OJTは、職場の上司や先輩などの指導者が新入社員や業務未経験者などの研修生に対して、実際の職場で必要な技術やノウハウを、実務を通じて教育・育成する方法のことを言います。

OJTの目的

OJTの目的は、研修生に対して実務を通じて教育・育成するだけではありません。OJTによって、教育を受ける研修生の能力、意欲を高めるだけでなく、指導者の能力向上にもつながるのです。

OJTの重要性

研修者は、最初は初めて携わる仕事や人間関係など不安なことばかりです。OJTにより、研修生は先輩社員である指導者とコミュニケーションを取りながらトレーニングを進めていきます。

こうすることによって、研修生の不安が解消され、モチベーションをアップさせることができます。これが、職場で能力を発揮できる人材の育成や個々の業務効率の向上、さらには職場への定着につながる重要な要素になっています。

職場内定着やモチベーション向上や人材育成の重要性をさらに知りたい方には以下の記事もご覧ください。

OJTとOFF-JTとの違い

OJTとよく比較される人材育成方法にOFF-JTがあります。「Off the Job Training」(オフザジョブトレーニング)を略した言葉で、OJTの反対の位置づけになります。

OJTとOFF-JTとの違いは、OJTが職場内訓練であることに対して、OFF-JTは職場外訓練であることです。

わかりやすく言うと、OJTは実務を通じて教育や人材育成を行うアウトプットが中心です。それに対して、OFF-JTは集合研修、講習会やセミナーなど、座学スタイルのインプットが中心の教育・人材育成になります。

OJTやOFF-JTを通じて適切な人材配置を検討していきたいという方はこちらの記事もおすすめです。

OJTを導入するメリット・デメリット

OJTを導入した場合にはどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。

OJTを導入するメリット

OJTを導入するメリットには、以下のようなことが考えられます。

即戦力として期待できる

OJTで行う教育・育成内容は実際の仕事を通じて行うため、知識やノウハウを身につけるまでにかける時間を短くできます。また、指導したことをすぐに仕事に生かせますので、即戦力として期待できます。

育成にかかるコストを抑えることができる

指導者が社員であるため、教育・育成に特別な費用をかける必要がありません。実務を通じて行うため、育成コストや手間も削減できます。

コミュニケーションが良くなる

同じ職場の人同士が活発にやり取りを行うため、職場のコミュニケーション活性化につながります。

指導者のスキルアップ

研修生を教育するために創意工夫することによって、業務への理解が深まり、指導力も向上します。その経験によって指導者としてもスキルアップできます。

OJTを導入するデメリット

反対に、OJT導入するデメリットについて見ていきます。

指導者によってOJTの成果が変わる

指導者の中には、「人に教える」ことが得意な人もいれば不得意な人もいます。また指導力も人によって違います。そのため、指導者次第でOJTの成果が変わってくることに注意が必要です。

OJTの成果にバラつきが出ないように、場合によっては指導者向けの研修や指導者間の情報共有ができる仕組みを作る必要があるでしょう。

指導者の業務量が増える

ただでさえ、自分自身の担当する仕事で忙しい社員が指導者の役目も兼務するため、業務負荷や精神的負荷が大きくなります。研修生への研修内容も指導者が考えるような現場任せになっていると、研修生が放置されて満足なOJTが受けられないことにもなりかねません。

OJTを現場任せにするようなことがないように、会社は必要なフォローをする必要があります。

研修生の状況によって成果が変わる

研修生は基本的に指導者を選ぶことができません。指導者との関係においても、どのくらいの信頼関係が築けるかによってOJTの成果も変わってきます。

また、研修生の仕事に対する意欲によっても成果が変わってきてしまいます。

OJT教育研修のやり方・進め方

OJTを誰が実施するかは会社や組織によりさまざまです。一般的には、実施の職場の上司や先輩が指導者となり、新入社員や業務未経験者に研修を実施することが多いです。

ここでは、OJT研修のやり方や進め方について見ていきます。

OJTの目標(課題)を設定する

最初に、OJTの目標設定を行います。

会社としてどんな人材を育てたいのか、会社が研修者にどんな活躍を望んでいるのか目標を明確にしましょう。その際に、その目標と研修者の経験、知識やスキルも確認して、OJTで補完する部分も確認します。

また、現在の現場任せにすることなく、会社や人事が主導して行うことも重要です。

OJTの育成者・担当者を選出する

目標の設定と合わせて指導者を選びます。

指導者は、担当業務をきちんと理解していること、コミュニケーションが取れることなどを判断材料にします。

研修者の性格なども考慮して、積極的にコミュニケーションを取ったほうが良い場合は同年代の社員を選び、レベルの高い業務を学ばせたい場合は経験年数の長い社員を選ぶなど、工夫しても良いでしょう。

具体的な実施手段・目標達成の目安を検討する

OJTの目標を設定したら、目標の達成に向けて、研修者をどのような人材に育成していきたいのか、会社の目指すべき方向性を検討していきます。

目指すべき方向性が見えたら、その達成に向けて具体的なOJT実施手段を考えて計画書を作成していきます。

OJTの計画書を作成する

目標が明確になると、その目標に向かってどんな教育を行っていけば良いかはっきりしてきます。OJT計画書作成時には、下記のようなことを盛り込む形で作成するのが良いでしょう。

- 設定した達成目標に必要なスキルを洗い出す

- そのスキルを習得するための経験や指導を洗い出す

- 育成項目を決める

- OJT実施期間を決める

- 達成目標(ゴール)までの間に中間点(項目別目標)を何点か設定する

- 各項目別に目標到達までの時間を決めて各項目の指導内容を決める

- 詳細の指導スケジュールを作成する

OJTを実施する

実際のOJT実施については、以下の4段階の手順で進めていきましょう。

Show(やって見せる)

まずは、指導者が実際に業務をやって見せることで、研修者に業務の流れを理解してもらいます。指導者が自らお手本を見せることで、研修者に業務の具体的なイメージを持ってもらえます。

Tell(教える)

指導者が実際にやって見せた業務内容を解説して理解を深めてもらいます。作業を単に覚えてもらうだけではなく、業務の意味や目的について丁寧に説明します。

このとき、研修者から疑問点や不明な点を随時質問してもらうことで業務への理解度が深まるでしょう。指導者が一方的に教えるだけにならないように注意しましょう。

Do(やらせてみる)

指導者が実際にやって見せた業務を実際に研修者にやってもらいます。いきなり完璧にできることはありませんので、慣れるまでは見守りながら、都度適切なアドバイスを行いながら指導しましょう。

Check(振り返り評価する)

業務を実際にさせた後に、良くできていたこと、できていなかったこと、それぞれについて研修者にフィードバックします。その際は、具体的に伝えることが重要です。

また、そのときに「Tell」のときに伝えきれなかった部分や追加で伝えなければならない点も合わせて伝えていきましょう。

OJTの内容を評価しフィードバックする

OJTの実施中に、達成度合いに応じて指導者にフィードバックを行います。ここで、具体的なフィードバックを行うと、指導者の育成スキルを向上させ、次のOJTの際の経験値が上がります。

指導者へのフィードバックが終わったら、研修者へのフィードバックを行います。研修者には、担当した業務を行う意味や目的、効率の良い業務の進め方など、自発的に行動できるような、独り立ちした後の業務に役立つフィードバックを行ってください。

OJTマニュアルの無料テンプレート・ひな形

従業員の皆さんの成長や自立を促進し、指導者の負担を軽減することができるよう、OJTマニュアルのテンプレートをご用意しました。

「マネーフォワード クラウド給与」が提供するOJTマニュアルのテンプレートを活用して、社員教育を次のレベルへと引き上げましょう。このテンプレートは無料でダウンロードいただけます。ベースを保ちつつ、自社の様式に応じてカスタマイズすれば使い勝手の良い書類を作成できるでしょう。この機会にぜひご活用ください。

OJT計画書の無料テンプレート・ひな形

OJTの実施計画とゴールを明確にし、教育内容を最適化するには、以下のテンプレートを活用しましょう。また、定期的なフィードバックを通じて、教育の進捗を確認し、より良い育成を目指すことが可能です。

「マネーフォワード クラウド給与」では、OJT計画書のテンプレートを無料でダウンロードいただけます。

OJT計画書の記入例

前述したOJT計画書の店舗レートを参考に、書き方について具体例をあげて見ていきます。

(例)事務系の総務部門に配属された一般社員の計画書

職務遂行のための基準

設定した課題に対して、育成項目やそれを遂行するための実施手段や到達スケジュールを設定します。指導者や管理者との面談の際には、進捗状況を記入し、そこまでの育成教育について感じたことなどを指導者や管理者に伝えます。

指導者や管理者は、面談後、育成者所管の項目を記載して、研修者にフィードバックします。それを確認した研修者は、改善点があれば方向修正して引き続き育成教育を受けます。

今後の課題、OJT管理者評価

指導者や管理者が必要に応じて記入します。記入した内容は研修者にフィードバックするようにしてください。研修者はそれを読んで、これまでの対応で問題ないかの確認を取ることができます。

OJTを成功させるコツ

OJTはメリットだけではなくデメリットもある育成方法です。 ここでは、OJTを成功させるためのコツについて見ていきます。

難易度の低い業務からスタートする

実際に職場内で仕事をやってもらう際には、難易度の低い業務から始めるようにしましょう。 最初から難易度が高い仕事や責任のある仕事をやらせてしまうと、業務に対するハードルが高くなってしまい、やる気がなくなることが考えられます。

最初は失敗してもあまり影響が出ない仕事から始めて、徐々に難易度の高い仕事をさせるようにしましょう。

研修員それぞれの状況に合った業務の進め方を行う

研修員が誰かに関わらず、いつも同じやり方でOJTを実施しても研修員がみんな同じようにできるようになるとは限りません。

OJT実施方法にこだわることなく、研修員それぞれに合わせて柔軟な業務の進め方を考えていくのがOJT実施の成功につながります。

実施手順をマニュアル化する

OJTでは、指導者の能力やコミュニケーション力などにより、実施結果に差が出ることが多くあります。

OJT計画書の作成ルールをマニュアル化すると、一定の手順が確立されますので、指導者の能力やコミュニケーション力が補完されます。また、指導者の負荷も軽減されることになります。

OJTだけでなくOFF-JTと組み合わせて実施する

OJTは現場のレベルでの業務を実際にやってみてアウトプットすることです。しかし、仕事に必要な基礎知識などをインプットするためにはOFF-JTのような座学研修が必要な場合もあります。

OJTの質を高めるためには、事前にOFF-JTであらかじめ基礎知識をインプットしておくと業務を効率よく進められるでしょう。

テレワークを利用する

最近は、新入社員のOJTをテレワークで行う会社もあるようです。これまでは対面で行っていたOJTをいきなりテレワークでと言われても、研修担当者も慣れていないために、これまで以上に大変になっていることでしょう。

テレワークでのOJTを成功させるコツとしては、以下のようなことに気をつけて進めれば良いのではないでしょうか。

- 対面以上に密接なコミュニケーションを取る

- 課題をより細かく設定し、チェックする機能を増やす

- 研修者が戸惑わないように、指示は文面など見直しができる形で行う

- 質問しやすい環境を作る(チャットの利用など)

OJTを有効活用して人材育成を進めていきましょう

人財である社員に効率的な仕事をしてもらうためには、社員の育成教育は必須です。そのための手段としてOJTという育成教育方法があります。ただ、OJTにもメリット、デメリットがありますので、状況により臨機応変に対応していくことが大切です。

OJTを有効に活用して、会社で活躍してもらう人材育成を行いましょう。

OJT・Off-JTの論文を含め、OJTとOff-JTについてより詳しい方はこちらの記事もご参考ください。

【HR Journey】HSPとは?特徴や診断チェックリスト・仕事の適性

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

最後に、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

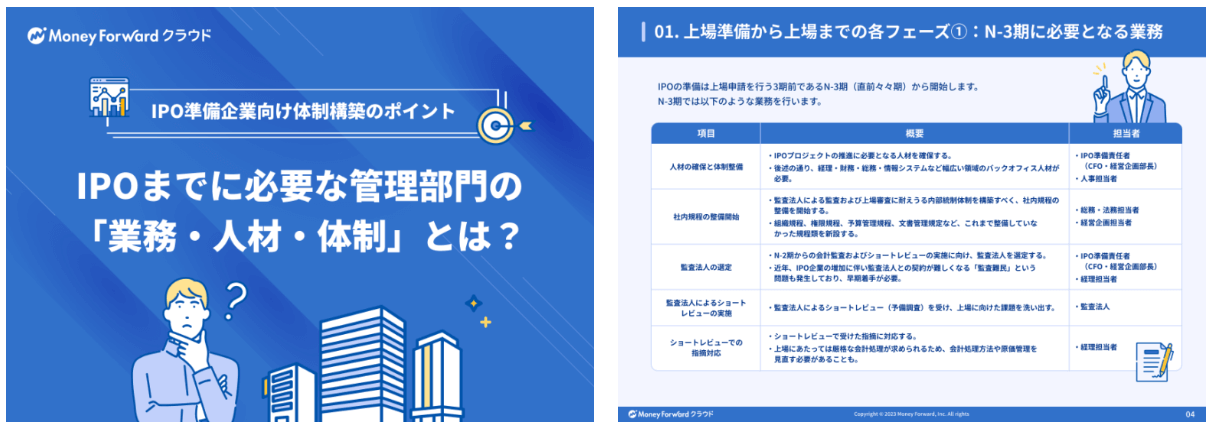

IPOまでに必要な管理部門の「業務・人材・体制」とは?

IPO準備を遅延なく進めるために、どのような管理部門体制を構築する必要があるのでしょうか。

本資料では、IPO準備企業に向けて、N-3期からN期までに必要な業務と、それを実施するために求められる人材・体制について詳しく解説します。

やることリスト付き!内部統制構築ガイド

内部統制を基礎から知りたい方・内部統制の導入を検討している担当の方・形式だけになっている内部統制を見直したい方におすすめの人気ガイドです。

内部統制の基本と内部統制構築のポイントをギュッとまとめています。

N-3期を目指すための3つのポイント

「N-3期を目指しているが、数年たっても次の段階へ進めない」とお悩みのIPO準備企業も多いのではないでしょうか。

本資料では、IPO準備スケジュールの全体像から、N-3期に目指す上でよくある課題とおさえておきたい3つのポイントを解説します。

マネーフォワード クラウド会計Plus サービス資料

マネーフォワード クラウド会計Plusは、IPO準備・中堅〜上場企業向けの業務効率化と内部統制強化を実現するクラウド会計ソフトです。

銀行やクレジットカード連携で取引データを自動取得、AIによる自動仕訳で会計業務を効率化。周辺システムと連携することで、二重入力や確認工数を削減します。また、仕訳承認機能やユーザーごとの権限・ログ管理機能を搭載しており、内部統制にも対応。SOC報告書も提供しています。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

ストックオプションと持株会の違いは?メリット・デメリットや設立手順を解説

上場企業を中心に広く導入されている制度が、従業員持株会です。企業が人材確保や組織の成長を目指す中で、従業員持株会の導入は有効な選択肢のひとつとされます。ただし、制度の導入にはメリッ…

詳しくみる人材育成とは?考え方や人材の育成方法・具体例を解説

人材育成の方法として、新入社員研修やOJTなどは多くの企業で実施されています。しかし、思っていたように成長できない、人材教育との違いが分からないなど課題、疑問を持っている方は少なか…

詳しくみるクレドとは?語源はなに?会社・企業での使い方や目的を紹介

クレドとはラテン語の「Credo」が語源となっており、ビジネスでは企業全体の従業員が心がける信条や行動指針を指す言葉として使用されます。クレドがあることで従業員のモチベーションが向…

詳しくみるWeb面接(オンライン面接)とは?当日の流れや事前準備、マナーなどを解説!

Web面接(オンライン面接)とは、インターネット上で行う面接を言います。離れた場所で面接でき、移動や会場準備が不用になります。ただし回線の接続状況により通信が途切れたり、画像に乱れ…

詳しくみる社外CFOとは?IPO準備における役割やメリット・活用法を解説

IPO(新規株式公開)を目指す企業にとって、「社外CFO」とは何か、そして導入すべきなのかという疑問を抱く方も多いでしょう。 本記事では、社外CFOの基本的な役割から業務内容、社外…

詳しくみる1on1とは?ミーティングの目的と方法を解説!

1on1とは、上司と部下が1対1で話し合うミーティングをいいます。対話を通じて部下が自分で悩みや問題点の解決方法を考える機会を与え、成長を促すのが主な目的です。 部下が主体的に話が…

詳しくみる