- 作成日 : 2025年1月23日

自社開発ソフトウェアはいつ資産計上できる?判断基準や取得価額の算定法を解説

自社開発ソフトウェアは、無形固定資産として資産計上が可能です。ただし、自社開発ソフトウェアはすべて資産計上できるのではなく、目的や工程により資産計上できるか否かが異なります。なお、自社開発ソフトウェアは開発に必要となった費用を元に取得価額を計算します。

本記事では、自社開発ソフトウェアの資産計上に関する概要や判断基準をはじめ、取得価額や耐用年数などについて解説します。

目次

自社開発ソフトウェアの資産計上

はじめに、自社開発ソフトウェアの資産計上について解説します。

自社開発ソフトウェアの定義と資産計上の目的

会計上でのソフトウェアとは、次に該当するものを指します。

- コンピュータに一定の仕事を行わせるためのプログラム

- システム仕様書、フローチャート等の関連文書

なお、自社開発ソフトウェアは、以下の2つに大別されます。

- 社内で利用することを目的としたソフトウェア

- 社外への販売を目的としたソフトウェア

詳細は後述しますが、自社開発ソフトウェアは要件を満たせば資産としての計上が可能です。

一般的に事業に必要な物品を購入した場合、当該会計年度に費用として計上します。しかし、先行投資的に高額な物品を購入すると当該年度が赤字となってしまい、企業の財務状況を正確に把握できなくなります。

この場合、会計上「資産」として計上することで、短期ではなく長期にわたり分散的に費用を計上することができます。

その結果、分散した年度の利益が減少するため、税金の負担を軽減することが可能です。

ソフトウェアの資産化については次の記事で詳しく解説しています。あわせてご参照ください。

無形固定資産と有形固定資産

固定資産は「無形固定資産」と「有形固定資産」に分かれますが、ソフトウェアは「無形固定資産」に分類されます。両者の主な違いは以下のとおりです。

| 項目 | 無形固定資産 | 有形固定資産 |

|---|---|---|

| 形態 | 形がなく目に見えない権利や知的財産など | 物理的な形があり目に見える資産 |

| 例 | ・ソフトウェア ・特許権 ・商標権 ・著作権 ・のれん など | ・建物 ・設備 ・機械 ・車両 ・土地 など |

どちらも企業の重要な資産であることは共通していますが、目に見える物理的な資産であるか否かで、会計処理や減価償却の取り扱いが異なる点には注意が必要です。

なお、無形固定資産と有形固定資産の違いについては、次の記事で詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。

自社開発ソフトウェアにおける資産計上の判断基準

ここでは、自社開発ソフトウェアにおける資産計上時の判断基準について解説します。

自社利用目的のソフトウェア

自社での利用を目的としたソフトウェアの資産計上は「将来の収益獲得あるいは費用削減が確実か」によって異なります。

将来の収益獲得あるいは費用削減が確実な場合は「無形固定資産」として資産計上できますが、確実でないと判断された場合は「費用」として処理する必要があります。

この「将来の収益獲得あるいは費用削減が確実か」という点については、次のような証憑(エビデンス)が必要です。

- ソフトウェアの制作予算が承認された社内稟議書

- ソフトウェアの制作原価集計を目的とした管理台帳

なお、資産計上ができるのはソフトウェアの制作完了までであり、それを示すためには次の証憑が必要となります。

- ソフトウェア作業完了報告書

- 最終テスト報告書

市場販売目的のソフトウェア

市場販売を目的としたソフトウェアは、作業工程によって「研究開発費」として処理するか、「ソフトウェア」として無形固定資産に計上するかが異なります。

研究開発費として計上できるのは、「最初に製品化された製品マスターの完成時点」までです。具体的には、下記2つの条件を満たす場合に無形固定資産へ計上できます。

- 製品性を判断できる程度のプロトタイプが完成していること

- プロトタイプを制作しない場合は、製品として販売するための重要な機能が完成しており、かつ重要な不具合を解消していること

また、製品マスター完成後の機能改修や強化も、原則「ソフトウェア」として資産計上します。ただし、製品マスター完成後の大規模な改修については「研究開発費」として処理を行う必要がある点には注意が必要です。

自社開発ソフトウェアの取得価額と耐用年数

本章では自社開発ソフトウェアの取得価額と耐用年数について解説します。

自社開発ソフトウェアの取得価額

ソフトウェアを自社開発した場合の取得価額は次のように算出します。

具体的には下記のような費用が含まれます。

| 人件費 | ソフトウェア開発に関わる社員の人件費(給与、賞与、社会保険料など) ※直接開発に関わった社員のみが対象 |

|---|---|

| 外注費 | ソフトウェア開発の一部を外部ベンダーに委託した際の費用 |

| 材料費 | ソフトウェア開発に必要となるツールやライセンスをはじめ、サーバー代などの費用 |

| その他 | ソフトウェア開発に必要となる通信費や旅費など |

なお、次の費用は取得価額に含めないことも可能です。

- 自己の製作に係るソフトウェアの製作計画の変更等により、いわゆる仕損があったため不要となったことが明らかなものに係る費用の額

- 研究開発費の額

- 製作等に要した間接費、付随費用等で、その合計額が少額(その製作原価のおおむね3パーセント以内の金額)であるもの

研究開発費の額については、自社開発ソフトウェアを利用することにより、将来の収益獲得または費用削減を実現できないことが明らかな場合にのみ資産として計上できます。

ソフトウェアの耐用年数

ソフトウェアの耐用年数は、その目的により異なります。

「自社利用を目的としたソフトウェア」の場合、耐用年数は5年です。「市場販売を目的としたソフトウェア」および「自社利用目的かつ研究開発に使用するソフトウェア」に該当する場合、耐用年数は3年となります。

自社開発ソフトウェアの資産計上に関するポイント

本章では、自社開発ソフトウェアの資産計上に関するポイントについて解説します。

正確な原価計算

自社開発ソフトウェアを資産計上するには、開発にかかった費用を厳密に管理しておく必要があります。特に人件費は、稼働時間数や月間の作業割合など、算出した原価の根拠を残しておくことが重要です。根拠がない場合は監査などで指摘を受けることがあるため、注意しましょう。

なお、原価計算については次の記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。

税務と会計のギャップ

税務と会計で資産計上の基準や減価償却方法は異なります。税務基準と会計基準の差異を把握した上で、それぞれ適切に処理することが重要です。

将来の収益獲得あるいは費用削減の確実性

ソフトウェアを無形固定資産に計上するには、将来収益を獲得できること、あるいは費用削減が実現できることが重要です。しかし、実際はさまざまなケースがあるため、一概に判断できない場合も少なくありません。

前述のとおり「開発予算の社内稟議」や「制作原価の管理台帳」および「作業完了報告書」などが必要です。これらの書類は監査で必要となることがあるため、日頃から適切に管理しておくことをおすすめします。

まとめ

本記事では自社開発ソフトウェアの資産計上や判断基準をはじめ、そのポイントなどについて解説しました。

自社開発ソフトウェアは、その目的によって無形固定資産として計上できるか否かが異なります。なお、正しく資産計上するには、厳密な原価計算や将来収益を獲得(あるいは費用削減)できるかが重要なポイントです。

正しい会計処理を実現するためにも、日頃のしっかりとした原価計算やドキュメント管理などを心がけましょう。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

最後に、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

最新版!ソフトウェア開発における個別原価管理の基本

ソフトウェア開発における個別原価管理にお悩みではありませんか?

ソフトウェア開発における個別原価管理の基本から、その目的やメリット、具体的な進め方までを詳しく解説します。

ソフトウェアの資産化完全ガイド

ソフトウェアの資産計上は、会計や税務、原価管理などの複雑さから難易度が高く、うまく進められていない企業も多いのではないでしょうか?

ソフトウェアの資産化に関する基本的な知識や判断のポイント、工数管理や資産化のタイミングなどを解説します。

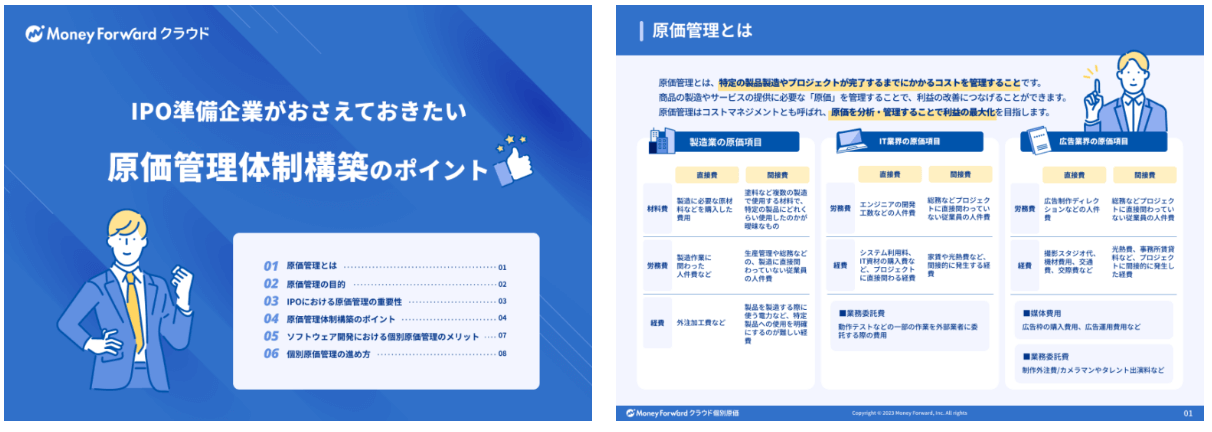

IPO準備企業におすすめ!原価管理体制構築のポイント

個別原価管理は、IPOに必要とされるあらゆる経営管理体制の構築・運用と密接に関連しており、非常に重要です。

これから原価管理をはじめる企業向けに、体制構築のポイントや進め方を解説します。

マネーフォワード クラウド個別原価 サービス資料

IT開発・プロジェクト型ビジネスのための個別原価管理システムをお探しではありませんか?

マネーフォワード クラウド個別原価は、個別原価計算はもちろん、プロジェクト申請・工数入力・資産振替・レポート作成までの一連の業務をワンストップでサポートします。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

原価管理とは?目的やメリット、効果的な管理方法を解説

原価管理とは、製品・サービスの創出に必要な労務費や材料費などの原価を管理する活動全般を指します。 原価管理は、企業を運営し、適切に利益を上げていくために不可欠な要素となっています。…

詳しくみる開発工数の見積もり精度を高める7つの確認項目!工数の削減・効率化の方法も解説

システム開発における開発工数の管理は、プロジェクトの成功に直結します。工数の見積もりが不正確だと、納期遅延やコスト超過の原因になります。一方で、見積もりの精度を高め、効率的に管理す…

詳しくみる工数の見積もりとは?手法や計算方法、見積書の書き方を解説

プロジェクトの計画や進行管理では「工数」の把握が欠かせません。人時や人日、人月といった単位が登場しますが、それぞれの違いを正確に理解しておかないと、見積もりやスケジュールに誤差が生…

詳しくみる実工数とは?標準工数との違いや計算式、妥当か見分ける方法を解説

実工数とは、実際に作業にかかった人員と時間を数値で表したものです。これは予定ではなく実績に基づくため、業務の効率やコストを正確に把握するうえで欠かせません。ITや製造、建設業など、…

詳しくみる間接工数とは?多いと何が問題?直接工数との違いや削減の取り組みを解説

間接工数とは、製品やサービスの生産に直接関わらない業務に使われる時間のことです。会議、資料作成、社内のやり取りなど、これらの業務は、積み重なると企業の利益を大きく圧迫します。特に中…

詳しくみるBPOサービスを徹底解説!特徴やデメリット、検討ステップも紹介

ビジネスの競争が激化する中、多くの企業が効率化とコスト削減を追求する手段として、BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)に注目しています。 BPOは単なるアウトソーシングでは…

詳しくみる