- 更新日 : 2024年7月16日

シェアードサービスとは?メリット・デメリットや導入の見極め方を解説

シェアードサービスはグループ企業や関連企業で共通する間接業務を集約し、組織を変革する手法です。外部に業務を委託するBPOとは異なり、企業内で完結します。近年は人手不足の深刻化や働き方改革の推進で再注目を集め、導入する企業が増えています。

本記事では、シェアードサービスの概要や対象となる業務内容、2つの形態などを解説します。

目次

シェアードサービスとは?

シェアードサービスとは、企業改革で行われる手段のひとつです。複数の事業部やグループ企業で構成された組織が、間接業務を1ヶ所に集約させることを指します。シェアードサービスの導入で組織の共通業務やサービスがひとつにまとめられれば、業務効率化やコスト削減、品質向上などにつながります。

近年はシェアードサービスが再注目され、導入を進める企業が増えています。

ここでは、シェアードサービスが再注目されている理由やBPOとの違いをみていきましょう。

シェアードサービスが再注目されている理由

シェアードサービスは1980年代のアメリカが起源とされ、日本でも2000年前後、大企業を中心に導入されてきました。近年は再注目を集めており、複数の事業所を保有する中堅企業でも導入が進んでいます。

シェアードサービスを活用する企業が増えている背景には、少子高齢化による人材不足があります。

シェアードサービスの導入により間接業務に携わる人材を減らせるため、余剰人員は重要な業務に配置することが可能です。その結果、企業全体の生産性も向上します。

また、働き方改革の推進も、シェアードサービスが注目される理由のひとつです。多くの企業で働き方改革による労働時間の短縮や柔軟な働き方の導入が行われており、シェアードサービスの導入もこれら働き方改革の一環として行われているという経緯があります。

BPOとの違い

シェアードサービスと似た形態に、BPOがあります。BPOは、「Business Process Outsourcing」の頭文字を取った言葉です。企業の特定業務に関するプロセスを外部にまとめて委託するアウトソーシングであり、シェアードサービスと同じく業務の効率化を目的に活用されます。

BPOとシェアードサービスは、サービスの委託先が異なります。BPOは外部の委託業者に委託するのに対し、シェアードサービスの委託先はグループ会社で、企業内で完結するという点が大きな違いです。

シェアードサービスの対象となる業務内容

シェアードサービスの対象となるのは直接業務を支える間接業務であり、日常的に繰り返される定型業務です。マニュアル化、標準化が可能であり、シェアードサービスに適しています。

一方で、専門性が高い業務はマニュアル化が難しく、シェアードサービスに向いていません。

ここでは、シェアードサービスの対象となる業務をみていきましょう。

財務・経理

財務・経理の仕事では、日々の支出を管理する一般会計や債務管理がシェアードサービスに向いています。入出金の管理や売掛金・買掛金の管理はルールに沿った手順で行うためマニュアル化しやすく、シェアードサービスに馴染みます。

一方で、管理会計や内部監査といった専門性の高い業務はシェアードサービスに向いていません。

総務・人事

総務の仕事は、従業員の業務をサポートする役割があります。シェアードサービスに向いている業務として、文具・備品管理やメール・社内便業務、設備や資産管理などの業務があげられます。

人事は企業の人材を管理し、採用や退職など一連の手続きに携わる仕事です。その中でも毎月一定の時期に実施する給与・賞与計算はシェアードサービスに向いています。また、社会保険の手続きや福利厚生に関する業務も対象になるでしょう。

情報システム

情報システムの分野では、ハードウエア・ソフトウエアの管理・サポートやセキュリティ管理がシェアードサービスに適しています。これらの業務は事業部が異なっても実施する業務内容がほとんど変わらず、シェアードサービスの対象にすることで業務を効率化できるでしょう。

このほか、ヘルプデスクやネットワークの保守・運用も標準化に馴染みやすく、シェアードサービスの対象になります。

シェアードサービスの形態

シェアードサービスの形態には、本社の一部門に配置するケースと子会社化するケースの2種類に分けられます。

それぞれの形態をみていきましょう。

本社に配置するケース

シェアードサービスを本社の一部門にして導入するケースです。各支店、工場などから共通業務を集約します。次に紹介する子会社化と比較すると、同じ社内での移行のため、スムーズに導入できるのがメリットです。

ただし、現在の人材がそのまま業務に携わることも多く、抜本的な組織改革には至らないというデメリットもあります。

子会社化するケース

シェアードサービスセンターを子会社として立ち上げる形態です。グループ全体の間接業務を一括で管理する子会社になります。

本社と異なる基準の給与体系にできるため、人件費を抑えることが可能です。独立した企業として財務諸表を作成することで業績が数字に現れ、業務効率化の成果を可視化できます。

時間や労力はかかりますが、大きな組織改革を実現できるでしょう。

シェアードサービスを活用するメリット

シェアードサービスを活用することで、次のようなメリットがあります。

- 業務品質を改善する

- コスト削減につながる

- コーポレートガバナンスを強化できる

詳しい内容をみていきましょう。

業務品質を改善する

シェアードサービスにより業務を集約することで、業務品質の改善・向上が期待できます。複数の事業所・支店で同じ内容の業務を行っているときは、それぞれ業務の進め方が異なり、業務品質が異なることもあるでしょう。使用するツールが異なれば、作業にかかる時間も変わります。

シェアードサービスを導入して業務を集約すれば、標準化・効率化が進んで業務改善が進みます。ナレッジも効率的に蓄積でき、業務品質が向上するでしょう。

コスト削減につながる

シェアードサービスで業務を集約することで、コストを抑えられるのもメリットです。業務を集約して標準化する過程で不要な業務がなくなるため、全体の業務工数の削減ができます。

ひとつに集約することで、従来よりも少ない人数で対応できるようになり、人件費の削減にもつながるでしょう。ノウハウを集約して業務を効率化すれば、残業時間も減らせます。

コーポレートガバナンスを強化できる

共通業務を集約することで、コーポレートガバナンスを強化できるのもメリットです。各事業所・支店の情報を一元管理できるため、社内統制がしやすくなります。

責任範囲の明確化や指揮系統の統一により、グループ企業としての組織力を強化できるでしょう。また、ガバナンスを強化することで不正や不祥事を未然に防ぎ、健全な経営体制を実現できるのもメリットです。

シェアードサービスを活用するデメリット

シェアードサービスには、次のようなデメリットもあります。

- 導入に労力とコストがかかる

- 従業員のモチベーションが下がる

それぞれ、詳しく解説します。

導入に労力とコストがかかる

シェアードサービスは大きな組織改革であり、導入には多くの労力とコストがかかります。共通業務をただ1ヶ所に集めればよいというわけではなく、効率的な業務フローの統一を図らなければなりません。

各事業所・支店で行っていた業務の流れを洗い出し、間接業務を標準化するという作業は容易ではなく、大規模なプロジェクトとなるでしょう。

長期的に見れば人件費や管理費の削減が見込めますが、初期のシステム・運用方法の統合にはコストがかかることは把握しておかなければなりません。

従業員のモチベーションが下がる

シェアードサービスで設けた新しい部門への異動や、新たに立ち上げた子会社への出向は、従業員のモチベーションを下げる可能性があります。

シェアードサービスで集約された業務は特にルーティン化しやすい業務であり、単調な作業になりやすいためです。他の専門性のある業務と比べ、「レベルが低い」「キャリアパスを描きにくい」というネガティブなイメージを持たれることも多く、異動に抵抗を感じる従業員もいるでしょう。

シェアードサービス導入のポイント、見極め方

シェアードサービスを導入するかどうかを見極めるためには、まず社内の課題を洗い出すことが大切です。各事業所で使っているシステムや作業にかかる時間などを確認することで、シェアードサービスを活用するべき課題が見えてきます。洗い出した結果、シェアードサービスを活用する必要がないという結論になるかもしれません。

課題を見つけてシェアードサービスを導入すると決まったら、導入する部門や業務を選定します。企業によってシェアードサービスが向いている部門や業務は異なるため、自社に向いている業務の選定を慎重に行いましょう。

各事業所で使用しているシステム・ツールを統合するため、システムの検討もしなければなりません。既存のシステムから移行する際はトラブルが起こらないよう、連携には十分注意してください。

シェアードサービスで業務を効率化しよう

シェアードサービスは、標準化しやすい間接業務をひとつに集約する組織変革の手法です。業務の効率化やコスト削減などの効果があります。近年は人材不足や働き方改革を背景に、シェアードサービスを導入する企業が増えている状況です。

人材不足に悩む企業は、業務を効率化するためのシェアードサービス導入も検討してみるとよいでしょう。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

最後に、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

中堅グループ企業における会計システム統一のポイント

中堅グループ企業にとって、バックオフィスや経理部門の負荷軽減・コスト削減は、大きな課題ではないでしょうか。

本資料では、会計システム未統一による課題やシステム統一のステップをまとめました。システム統一を進める上で気をつけるべきポイントや具体的なソリューション、導入事例も解説しています。

財務会計と管理会計の基本

予実管理の煩雑さは大きな課題です。手作業に依存した業務プロセスやデータの連携不足、エクセルによる予実管理に悩む企業も多いのではないでしょうか。

財務会計と管理会計の基本を押さえつつ、予実管理の正確性とスピードを両立させるためのポイントと具体的な解決策を詳しく解説しています。

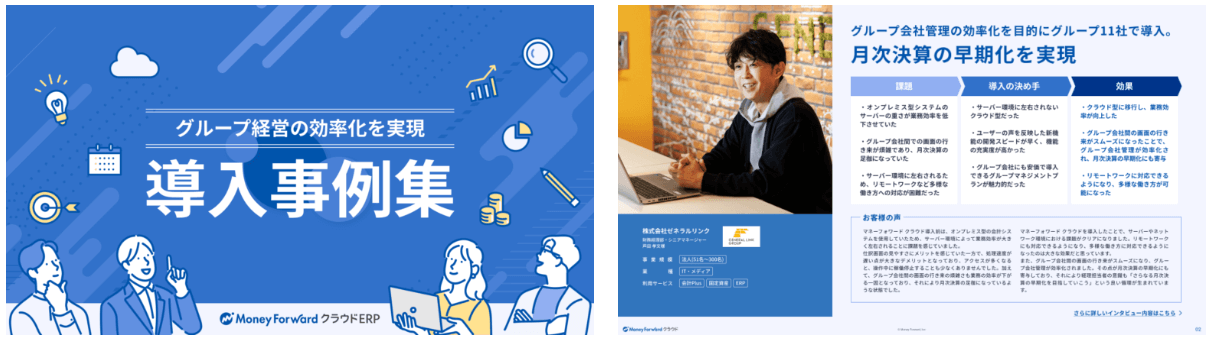

課題別導入事例集〜グループ経営効率化〜

マネーフォワード クラウドERPを導入し、グループ経営の効率化を実現した事例をまとめました。

導入前の課題や導入の決め手となったポイント、導入後の効果など、導入企業様の声をご紹介します。

マネーフォワード クラウドERP サービス資料

マネーフォワード クラウドERPは段階的に導入できるコンポーネント型クラウドERPです。

会計から人事労務まで、バックオフィス全体をシームレスに連携できるため、面倒な手作業を自動化します。SFA/CRM、販売管理、在庫・購買管理などの他社システムとも連携できるため、現在ご利用のシステムを活かしたままシステム全体の最適化が可能です。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

工数管理が意味ない・無駄といわれる理由|メリットや解決策を徹底解説

工数管理は、プロジェクトの進行やリソースの最適化に欠かせない手段ですが、「意味ない」「無駄」と感じる人も少なくありません。しかし、工数管理を適切に活用すれば、プロジェクトの成功率を…

詳しくみる製造業に求められるBCP対策とは?策定時の6つのポイントや注意点を解説

地震や豪雨、感染症など、企業活動に大きな影響を与えるリスクは年々多様化しています。とくに製造業は「調達・生産・物流」が連動しているため、ひとつの工程が止まるだけでも、納品の遅れや供…

詳しくみるプロジェクト管理とタスク管理の違いは?効果的なタスク管理の手法を解説

プロジェクトを成功させるためには、プロジェクトの全体像を把握しつつ、各タスクの進捗を適切に管理する必要があります。プロジェクト管理とタスク管理は混同されやすいため、どのような違いが…

詳しくみるプロジェクト収支管理とは?重要性や方法、ツールの選び方を解説

プロジェクトを推進する際、収入と支出の管理は必須です。企業では、新規事業の立ち上げ、システム開発や導入、業務プロセスの抜本的な見直しなど、さまざまなプロジェクトが企画されます。それ…

詳しくみる大幅な業務効率化を見込めるデジタルBPOとは?適用範囲の見極め方も解説

業務を効率的に回して組織全体の生産性を高められるかどうかは、企業のその後の成長に大きく影響します。 効率化の方法としては、ムダを省く、人員の配置を変えるなどさまざまなものが考えられ…

詳しくみる間接工数とは?多いと何が問題?直接工数との違いや削減の取り組みを解説

間接工数とは、製品やサービスの生産に直接関わらない業務に使われる時間のことです。会議、資料作成、社内のやり取りなど、これらの業務は、積み重なると企業の利益を大きく圧迫します。特に中…

詳しくみる