- 更新日 : 2024年11月20日

ERPとRPAの連携 | 組み合わせで得られるメリットをわかりやすく解説

ERPとRPAはどちらも、業務効率化のために導入されるシステムです。しかし、機能も役割も大きく異なります。ERPは基幹業務を効率化するためのシステムで、RPAは定型業務を自動化して効率化するためのシステムです。

多くの企業ではどちらかを選んで導入することが多いですが、この2つを組み合わせて使うことで、より大きな効果を発揮することができます。ここでは、ERPとRPAの概要と、組み合わせて生まれるメリットを解説します。

目次

ERPとは

ERP(Enterprise Resource Planning)とは、「統合基幹業務システム」とも呼ばれます。もともとは「経営資源計画」と呼ばれ、会社の資源を適切に管理し、活用するための考え方を指します。現在は、それを実現するためのシステムである「統合基幹業務システム」を指すことが多いです。

ERPは、在庫管理、生産管理、販売、会計、人事などさまざまな基幹業務システムを統合し、基幹業務を統合的に管理して効率化できます。

また、業務システムに関するデータベースも統合化します。予算、原料、従業員など社内のリソースに関するデータを一元管理し、使い方を最適化することが可能です。

ERPの特徴

ERPは、基幹業務をシステム化して業務プロセスを自動化・最適化することができます。データベースも統合しており、1つのデータベースで企業全体の情報を一元管理できます。

またデータベースを統合していることから、各システム間でリアルタイムなデータ連携が可能です。1箇所でデータを入力すれば、連携する他のシステムでもリアルタイムにデータが反映されるため、データを転記する必要はありません。それによって、組織全体の業務を大きく効率化できます。

ERPのメリット

ERPの導入には次のようなメリットがあります。

情報の一元管理

ERPは、基幹業務システムを統合し、そのデータを1つのデータベースで一元的に管理しています。リアルタイムなデータをスムーズに連携・反映させることが可能です。

リアルタイムな現状把握

データを一元管理することで、常に最新の経営状態を把握できます。また、ERPの機能により高度な分析を行い、グラフや図にしてわかりやすく可視化することも可能です。これは、適切でスピーディーな意思決定に大きく貢献します。

データ連携による業務効率化

ERPを導入することで、データ入力・収集・計算などの作業の多くを自動化できます。データは1回ERPに入力すれば、他のシステムにもシームレスに反映されます。それにより手作業を大幅に削減して業務効率化を進めることが可能です。

複数の業務アプリケーションを一元管理することによる保守運用の効率化

ERPは基幹業務システムを統合しているため、保守運用も1回で済みます。保守運用の手間や時間、コストも大きく削減することが可能です。

RPAとは

RPA(Robotic Process Automation )は、PCで行う定型業務を自動化するソフトウェアロボットです。おもにバックオフィスで使われ、金融業界やIT業界などさまざまな業界で導入されています。

RPAの導入目的は、業務の自動化とそれによる業務効率化、そこから生まれるコストダウンです。1台のPCで一度に1つの作業を実行するパソコンインストール型と、一度に複数の作業を行えるサーバインストール型やクラウド型があります。

RPAの特徴

RPAには、次のような特徴があります。

PC上で行っている作業を自動化できる

PC上で動作するアプリケーション全般に対応し、作業を自動化できます。それにより、大きな業務効率化が可能です。

アプリケーション単体ではなく、複数のアプリケーションにまたがった作業の自動化が可能

例えば、Excelで処理を行い、そのデータを他のシステムに渡すなど、複数のアプリケーションにまたがった操作も一本化して自動化することができます。

プログラミングスキルの高くないユーザーがロボットを作成することもできる

RPAを利用すれば、プログラミングなしにシステム構築が可能なため、プログラミングスキルの高くないユーザーであってもロボットを作成し、自動化の設定をすることができます。

RPAのメリット

RPAのメリットのうち、代表的なものは次の2つです。

事務作業の多くを自動化でき、労働時間を大きく削減できる

定型業務を自動化することで社員の作業を削減できます。これは長時間労働の削減や、人件費の削減によるコストダウンにつながります。

作業を自動化することで人的ミスも削減できる

手作業を減らし、人的ミスを削減することができます。これは、処理スピードの向上と正確さの確保、労働時間の削減にもつながり、大きな業務効率化につながります。

RPAとERPの違い

RPAとERPは、いずれも業務効率化を実現するためのツールですが、役割が異なります。

RPAは定型的な事務作業を自動化し、労働時間と人的ミスを削減することが目的です。例えば、請求書処理や会計入力などのルーチン業務の自動化が可能です。

一方でERPは、企業全体の基幹業務を統合管理し、経営資源の最適化とデータ連携の強化を目的とします。在庫管理や会計を含む企業全体のデータを一元管理し、システムにリアルタイムでデータを反映することができます。

RPAが個々の作業自動化に焦点を当てるのに対し、ERPは経営資源全体を統合管理することで、業務全体の効率化を目指す点が異なります。

ERPとRPAを組み合わせるメリット

ERPとRPAは、それぞれ単独で導入しても大きな業務効率化を実現できます。しかし、性質の異なる2つを組み合わせることで、より大きな業務効率化が可能です。例えば、次のようなメリットがあります。

定型作業の自動化が可能

RPAを導入することで、ERPで行う処理のうち、PCで行う定型業務を自動化できます。うまく組み合わせることで、業務フローの大部分を自動化することも可能です。

ERPは多様な機能があるので、複雑な処理や煩雑な作業も多くなります。そのような作業をRPAで自動化することができれば、大きな業務効率化につながるでしょう。複数の部署にまたがる処理も自動化することができ、処理するデータが多ければ多いほど、効果は大きくなります。人手では処理しきれないような大量のデータも、RPAと組み合わせれば楽に処理できます。

正確性とスピードの向上

RPAにより、ERPへのデータ入力をある程度自動化できます。ERPには強力なデータ連携機能がありますが、最初は社員がデータを入力することが必要です。

しかしRPAを組み合わせれば、場合によっては最初のデータ入力も自動化することが可能です。それによってさらに社員の作業を減らし、処理スピードを上げて人的ミスを減らすことができます。各部署でのデータ入力がなくなれば、全社規模での大きな業務効率化が実現します。

組織全体のより高度な業務効率化

ERPで一元化した基幹業務をRPAで自動化することができます。例えば自社の業務プロセスがERPの仕様と合わない場合、これまではERPをカスタマイズするか、業務プロセスを変革していました。そこにRPAを組み合わせることで、ERPのカスタマイズや業務プロセスの変革を最小限にしたまま、ERPを導入できます。

RPAを組み合わせれば、ERPがカバーしていない業務領域までまたいだ処理も可能です。さらに、複数のRPAをERPで一元管理することもできます。部署や場合ごとに分けて管理することで保守運用がしやすくなったり、同じようなソフトウェアロボットが乱立したりすることを防ぐことができます。

リアルタイムでのデータ更新

ERPとRPAを組み合わせることで、リアルタイムでのデータ更新が実現できます。

RPAが各システムから自動でデータを収集し、ERPに即座に反映するため、常に最新のデータをもとにして業務を遂行することができます。

システムに限らず、ExcelやAccessのデータ収集・反映も可能であるため、汎用性が非常に高い点も大きなメリットです。

リアルタイムのデータ更新によって、経営者や管理者が常に最新の情報に基づいて種々の判断を下せるため、業務全体の透明性と効率性が高まります。

RPAとERPの連携の重要性

RPAとERPの連携により、業務プロセス全体の大幅な効率化が進みます。

ERPは企業の基幹業務を統合管理しますが、入力業務が多く、ルーチンワークも少なくありません。そんな中、RPAは定型的な作業を自動化できるため、ERPの課題解決につながるのです。

また、複数の部門にまたがる複雑な業務フローを自動化することで、部門間の連携がスムーズになり、業務の滞りが減少します。

さらにデータ処理のスピード向上によって、リアルタイムな情報に基づいた迅速な意思決定が可能となります。

ERPが提供する統合的なデータ管理をRPAによる細かなタスク自動化でサポートすることで、ERPの課題解決が可能になります。

ERPとRPAを連携した使い方

先に挙げたメリットを生かし、ERPとRPAを連携した使い方の一例を紹介します。ポイントは次の3つです。

- RPAを導入して自動的にデータを取得することで、ERPでのデータ入力をさらに減らし、大幅に効率化できる

- RPAと組み合わせることで、ERPのカスタマイズよりも手軽に自社に合わせた仕様にできる

- 2つのシステムを組み合わせることで操作ログを残し、内部統制を強化できる

Microsoft Excelの情報を集約し、登録する

ERPとRPAを組み合わせることで、これまで複数のMicrosoft Excelファイルで収集して手入力していたデータを自動的に集約し、データベースに登録できます。これによって、経理部門での各部門からのデータ収集、予算管理、各支店や複数の顧客からの売上管理などを大幅に効率化することが可能です。

- Microsoft Excelファイルで届くデータをRPAが集約し、必要なデータを自動的に抽出します。

- RPAがそのデータをERPのデータベースに登録します。

- データはERP上で一元管理されます。

発注処理をした案件の中で未検収のものがないかチェックし、通知する

逆に、ERPに登録されているデータをRPAでチェックすることも可能です。

- ERPで行った受発注などの処理を、RPAで定期的に確認します。

- 未検収・一時保留・要確認など処理が停止している案件を抽出します。

- それぞれの担当者にメール、グループウェア、チャットツールなどで通知を行い、進行を促します。

これにより業務の進行を管理し、取りこぼしをなくすことも可能です。

RPAとERPを連携させるコツ

RPAとERPを連携させる際は、以下のポイントを意識しましょう。

- 自動化するプロセスを明確化する

- スモールスタートを心がける

- 連携方法を最適化する

- 全社で取り組む

- 継続的に改善する

自動化するプロセスを明確化する

RPAとERPを連携させる際は、自動化すべき業務プロセスを具体的に特定することが重要です。

まず、日常的に繰り返される定型業務やデータ処理業務を洗い出します。その中で、業務の重要性や頻度を考慮し、優先順位をつけることで、どのプロセスを最初に自動化するかを決定します。

RPAが効率的に適用できる範囲を明確にし、工数削減効果の高い業務から着手することにより、大幅なリソースの節約につながります。

スモールスタートを心がける

初期段階では小規模なプロジェクトから始め、RPAとERPの連携効果をテストしながらスケールアップすることが大切です。

最初から複雑な業務を自動化しようとすると、RPA開発の習熟度が足りず、プロセスの自動化に失敗してしまう恐れがあります。

また、開発に時間がかかることで経営層からの信頼を得られず、プロジェクトが中断してしまう恐れもあります。

リスクを最小限に抑えるため、定型業務や単純な手続きの自動化からスタートし、徐々に複雑な業務へと展開していくことが重要です。

RPAの導入当初で社内での実績がない場合は、小さな実績を積み重ねていき、社内の信頼を得ながら運用体制を強化することが推奨されます。

連携方法を最適化する

RPAとERPの連携には、画面操作ベースとAPIベースの2つの方法があり、業務内容に応じて最適な方法を選択することが重要です。

画面操作は、RPAツールがGUIを模倣する方式です。日々の操作をRPAに覚えさせるだけで済むため、導入が簡単ですが、システムのUIやディスプレイの解像度に変更があると、正常に動作しなくなる恐れがあります。

API連携は、安定していて拡張性も高いですが、システム間での連携方法の確認に専門的な知識が必要であることや、セキュリティ面での調整が必要であることから、技術的なハードルが高い傾向があります。

それぞれのメリット・デメリットを踏まえ、最適な方法を選択することが求められます。

全社で取り組む

ERPは全社的なシステムであるため、RPAとの連携も全社的な視点で進める必要があります。

まずは、連携によって生じる業務プロセスの変化やメリットを各部署に伝え、各現場レベルでの理解を深めます。

さらに、経営層や管理職層からの支援と現場の協力を得るため、全社にRPAとERPを連携させる目的や効果を明確に共有することが不可欠です。

各部門が連携効果を最大限に享受できるよう、定期的な情報共有やフィードバックの仕組みを構築することも求められます。

継続的に改善する

RPAとERPの連携は一度して終わりではなく、業務やシステムの変化に応じて、継続的に改善を図ることが大切です。

導入後も定期的な見直しを行い、効果的な業務改善や新たな自動化対象の特定を進めます。対象を特定する際は、利用者からのフィードバックを募り、その情報をもとに判断します。

技術の進化や業務プロセスの変化に柔軟に対応し、常に最適化された連携を行うことで、継続的な業務効率化を実現できるでしょう。

RPAとERPの導入時における注意点

RPAとERPの導入時には、以下の2点に注意しましょう。

事前にROIを見積もる

導入に際しては、事前にROIを見積もることが重要です。

まずは、RPAとERPの導入コスト・運用コストを正確に把握します。続いて、RPAとERPが連携できた場合、どの程度の業務効率化やコスト削減が見込めるかについて、定量的に評価することが重要です。

システム導入時には導入コストが膨らむケースが多く、すぐに効果を出せない場合もあります。短期的ではなく、長期的な投資対効果(ROI)を考慮して導入を検討することが大切です。

セキュリティ対策を徹底する

RPAおよびERPは多くのデータを取り扱うため、データ漏えいリスクへの対策は必要不可欠です。

セキュリティリスクを軽減するため、アクセス制御や認証プロセスを強化し、適切なユーザー権限を設定することが重要です。

サーバーで動作するRPAの場合は外部からのアクセスが発生するため、通信の暗号化やファイアウォールの設定を徹底する必要があります。

持続的なセキュリティ対策のために、導入後も継続的に脆弱性をチェックし、最新のセキュリティパッチを適用することが求められます。

まとめ

ERPはすでに多くの企業が導入し、RPAを導入している企業も少なくはありません。しかし、この2つをうまく組み合わせて活用している企業は、まだ少ないのではないでしょうか。

特性の異なる2つのシステムを組み合わせることで、飛躍的に業務効率化が可能になります。

RPAとERPを連携させる際には、まず自動化する業務プロセスを明確にし、スモールスタートで小規模なプロジェクトから始めることが重要です。また、全社的な視点で取り組み、継続的な改善を行うことが求められます。

導入時には、長期的なROIの見積もりや、セキュリティ対策の徹底も忘れずに行う必要があります。

作業が減るだけでなく、処理スピードの向上、正確性の担保など、企業にとっては大きなメリットがあるため、ERPとRPAの活用を検討してみてはいかがでしょうか。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

最後に、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

経理部門の失敗しない業務改善

経理業務の改善を進めたいと思っていても、日々の業務もある中でなかなか動けないとお悩みの方も多いのではないのでしょうか。

本書では、2年間で12の業務改善プロジェクトを実施したマネーフォワードの事例をもとに、経理歴23年の経理部長がプロジェクト推進のコツを解説します。

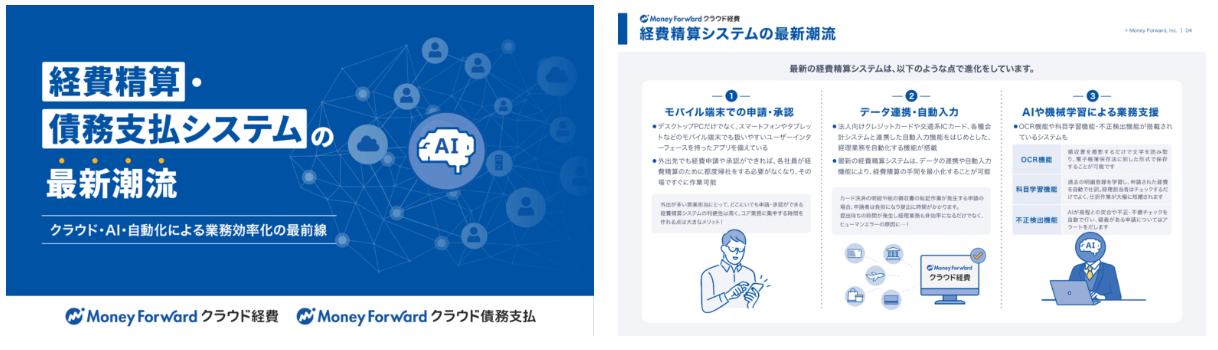

経費精算・債務支払システムの最新潮流

電子帳簿保存法の改正やインボイス制度の施行により企業の経理業務は負担が増加していますが、業務を効率化するためには自社に適した経費精算・債務支払システムの導入が不可欠です。

本書では、最新のクラウド・AI・自動化を活用した経費精算・債務支払システムの特徴や機能、選び方について詳しく紹介します。

マネーフォワードの事例から考察するBPOサービス導入のメリット

業務プロセスを外部に委託するBPO(ビジネスプロセスアウトソーシング)の活用は、業務効率化をする上で非常に重要です。

マネーフォワードでBPOサービスを担当している経理部メンバーが、自社事例をもとにサービス導入までの流れと導入メリットをご紹介します。

マネーフォワード クラウドERP サービス資料

マネーフォワード クラウドERPは段階的に導入できるコンポーネント型クラウドERPです。

会計から人事労務まで、バックオフィス全体をシームレスに連携できるため、面倒な手作業を自動化します。SFA/CRM、販売管理、在庫・購買管理などの他社システムとも連携できるため、現在ご利用のシステムを活かしたままシステム全体の最適化が可能です。

よくある質問

ERPの特徴はなにか?

基幹業務システムの統合、データベースの一元管理、リアルタイムなデータ反映・連携などが特徴です。

RPAの特徴はなにか?

PC作業の自動化と、プログラミングスキルなしでもロボットを作成できることです。

ERPとRPAを組み合わせるメリットはなにか?

定型作業を自動化したり、データ入力をさらに省いたり、RPAをERPで管理したり、より高度な業務効率化を実現したりすることが可能です。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

プロジェクト管理とタスク管理の違いは?効果的なタスク管理の手法を解説

プロジェクトを成功させるためには、プロジェクトの全体像を把握しつつ、各タスクの進捗を適切に管理する必要があります。プロジェクト管理とタスク管理は混同されやすいため、どのような違いがあるのか、分からない方もいるのではないでしょうか。 プロジェ…

詳しくみるAWSで備えるBCP対策|メリットや実践的な災害対策の方法を解説

災害や障害が発生したとき、企業が業務を止めずに継続できる仕組みづくりは欠かせません。 とくに日本は地震や台風などの自然災害が多発し、近年はサイバー攻撃や感染症といった新たなリスクも拡大しています。こうした状況を踏まえると、事業を守るためのB…

詳しくみる開発工数の見積もり精度を高める7つの確認項目!工数の削減・効率化の方法も解説

システム開発における開発工数の管理は、プロジェクトの成功に直結します。工数の見積もりが不正確だと、納期遅延やコスト超過の原因になります。一方で、見積もりの精度を高め、効率的に管理することで、業務全体の無駄を減らし、コスト削減にもつながります…

詳しくみる個別原価計算とは?メリットや注意点、計算方法、効果的なツールを解説

個別原価計算とは、製品やプロジェクトごとに原価を計算する方法です。多品種少量生産を行う製造業やプロジェクト単位で活動するコンサルティング業界・サービス業界などで多く用いられています。 本記事では、個別原価計算の概要やメリット、注意点、計算方…

詳しくみる老朽化したシステムの危険性とクラウド型ERPで解決できることを解説

老朽化したシステム(レガシーシステム)や業務システムを刷新する企業が増えています。これはレガシーシステムを使い続けることが企業にとってリスクの高い行為だからです。 レガシーシステムの代わりに導入されることが増えているのがERP、特にクラウド…

詳しくみる原価管理システムとは?機能やメリット、システム選定のポイントを解説

現代の製造業では、複数の拠点での製品製造、多品種少量生産による小ロット化、また海外からの部品調達の多様化などが進んでおり、原価管理業務がますます複雑化しています。 本記事では、原価管理業務の効率化のために役立つツールである「原価管理システム…

詳しくみる