- 更新日 : 2024年7月12日

プロジェクト別原価計算とは?目的や重要性、実施プロセスなどを解説

プロジェクト別原価計算とは、労務費や外注費、経費などの原価をプロジェクト単位で計算する作業のことです。

主にソフトウェア開発業やコンサルタントといったプロジェクト単位で仕事を行う業種で多く適用され、プロジェクトごとの原価を正しく把握するために必要な取り組みとなります。

本記事では、プロジェクト別原価計算の概要や目的、重要性、実施プロセスなどについて解説します。

目次

プロジェクト別原価計算とは

はじめに、プロジェクト別原価計算の概要や目的、重要性について解説します。

プロジェクト別原価計算の概要および目的

そもそも原価計算とは、製品の製造に必要となる原材料や人件費などの原価を計算する作業のことです。

原価計算の主な目的としては、正確な原価の把握や経営判断の合理化、自社の財務状況の外部提供などが挙げられます。

原価計算にはさまざまな方法があり、ソフトウェア開発業やコンサルタントなどのプロジェクト単位で仕事を行う業種でプロジェクト別原価計算が適用されています。

プロジェクトごとの原価を正確に把握する重要性

企業の利益を確保・向上させるためには、正確な原価の把握が求められます。

しかし、プロジェクト単位で仕事を行う場合、原価の中でも労務費の割合が多くなることから、プロジェクト別の原価計算までは行っていないケースも少なくありません。

その結果、赤字プロジェクトの発生リスクが高まり、知らないうちに企業収益を低下させる恐れがあります。企業の利益を安定的に確保していくためには、プロジェクト単位で原価を正しく計算していくことが重要です。

プロジェクト別原価計算と収益認識基準との関連

収益認識基準とは、「いつ売上を計上するか」の基準であり、現在の会計基準では、顧客が便益を得たタイミングで便益分の売上を計上することが原則とされています。

プロジェクト別原価計算における収益認識としては、主に「インプット法」と「アウトプット法」があります。

インプット法は「原価比例法」とも呼ばれ、見積総原価のうち実際にかかった原価の割合をプロジェクトの進捗度として収益認識を行う方法です。

一方アウトプット法では、見積総原価のうち完了したタスクの割合をプロジェクトの進捗度として収益認識を行います。

プロジェクト別原価計算の実施プロセス

続いて、プロジェクト別原価計算の実施プロセスについて、以下の流れに沿って解説します。

- 前提:必要な情報の整理や設定作業を行う

- ステップ1:費目別に原価計算を行う

- ステップ2:部門別に原価計算を行う

- ステップ3:プロジェクト別の原価計算を行う

前提:必要な情報の整理や設定作業を行う

プロジェクト別原価計算を行うにあたり、事前に標準原価の設定や部門・プロジェクトの設定、プロジェクトごとの間接費の配賦(はいふ)基準の設定などを行います。

プロジェクトごとの配賦基準には、プロジェクト人数比や工数比などがあり、自社の特性などに応じて適切なルールを設定することが重要です。

また、労務費の集計をスムーズに行うためには、各従業員がそれぞれの業務にかかった作業工数をシステムなどに日々入力していくことがポイントとなります。

ステップ1:費目別に原価計算を行う

必要な情報の整理や設定作業ができたら、プロジェクト活動で生じるさまざまな費用を「労務費」「外注費」「経費」の費目に分けていきます。

さらに、それらの費目をプロジェクトに直接紐づく「直接費」とプロジェクトに間接的に紐づく「間接費」に分けて集計します。

ステップ2:部門別に原価計算を行う

ステップ1で間接費に分類した費用について、特定の部門に直接紐づく場合は「部門個別費」、複数の部門に共通的に跨る場合(テナント賃料や水道光熱費)は「部門共通費」に分類します。

そして「部門共通費」に関しては、それぞれの部門への配賦を行っていきます。部門別の配賦を円滑に進めていくためには、前提で述べたようにあらかじめ配賦基準を社内でルール化しておくことがポイントです。

ステップ3:プロジェクト別の原価計算を行う

ステップ2で各部門に配賦した間接費を、さらにプロジェクト別に配賦していきます。

各プロジェクトへの配賦においても、あらかじめ一定の配賦基準を設けてルール化しておくことが重要です。

そしてプロジェクトごとに配賦した間接費と、ステップ1で集計した直接費を足し合わせることで、プロジェクトごとの原価を算出できます。

原価計算と内部統制

原価計算は、企業の内部統制を強化する上でも重要な取り組みです。

内部統制とは、企業が透明性の高い事業活動を継続するための仕組みであり、以下の4点を主な目的としています。

- 業務プロセスの効率化

- 財務報告の信頼性向上

- 事業活動に関わる各種法令の遵守

- 企業資産の保全

原価計算は、企業の財務報告の元となるデータを集計する重要な作業であり、内部統制と深く関わる取り組みであるといえます。

内部統制を整備することで、決算ミスや企業の不祥事を抑制するとともに、業務効率化や対外的な信用度向上を図ることが可能です。

また、内部統制の目的を達成する上では、以下の6つの基本的要素を押さえることがポイントとなります。

- 統制環境:役職者を中心とした内部統制に対する意識の醸成

- リスクの評価と対応:リスクの識別や分析、適切な対応の策定

- 統制活動:経営者の指示の実行状況を確認するための方針や手続き

- 情報と伝達:適切な情報の識別・把握や関係者への正確な共有

- モニタリング:内部統制が有効に機能しているかを継続的に評価するプロセス

- ITへの対応:組織目標の達成や業務の実施において必要となるIT環境への対応

原価計算においても、正確な原価状況の把握(モニタリング)や原価管理システムの活用(ITへの対応)など、上記の基本的要素を押さえることが重要な観点となるでしょう。

まとめ

プロジェクト別原価計算とは、労務費や外注費、経費などの原価をプロジェクトごとに計算する取り組みを指します。

原価計算にはさまざまな方法がありますが、プロジェクト単位で仕事を行うソフトウェア開発業やコンサルタントなどの業種では、基本的にプロジェクト別原価計算が適用されています。

原価計算の主な目的としては、正確な原価の把握や経営判断の合理化、自社の財務状況の外部提供などが挙げられます。そしてこれらの目的を達成するためには、プロジェクト単位で原価を正しく計算していくことが重要です。

プロジェクト別原価計算を実施する際は、事前に必要な情報の整理や設定作業を行い、費目別・部門別・プロジェクト別に原価計算を行っていくことになります。

原価計算は、企業の財務報告の元となるデータを集計する重要な作業であることから、企業の内部統制強化にも深く関わる取り組みとなるでしょう。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

最後に、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

最新版!ソフトウェア開発における個別原価管理の基本

ソフトウェア開発における個別原価管理にお悩みではありませんか?

ソフトウェア開発における個別原価管理の基本から、その目的やメリット、具体的な進め方までを詳しく解説します。

ソフトウェアの資産化完全ガイド

ソフトウェアの資産計上は、会計や税務、原価管理などの複雑さから難易度が高く、うまく進められていない企業も多いのではないでしょうか?

ソフトウェアの資産化に関する基本的な知識や判断のポイント、工数管理や資産化のタイミングなどを解説します。

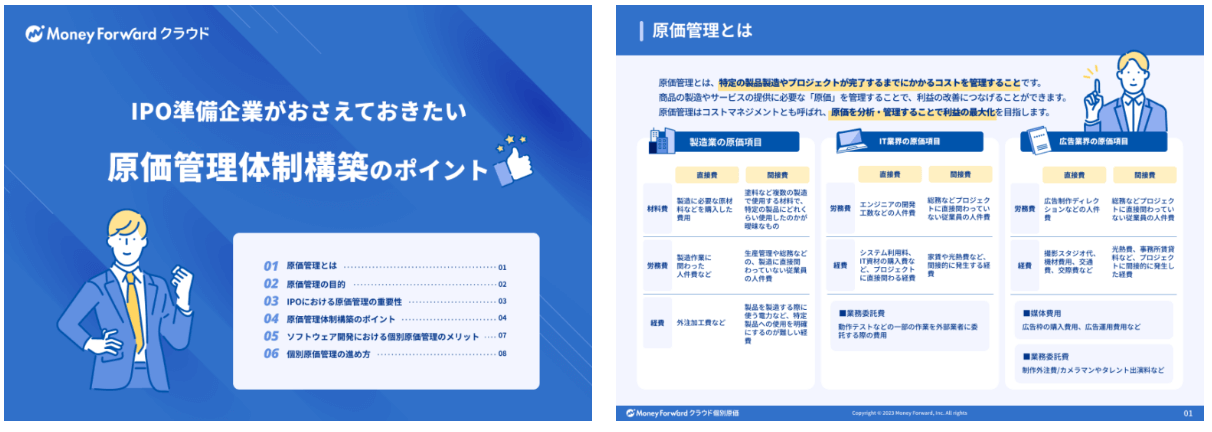

IPO準備企業におすすめ!原価管理体制構築のポイント

個別原価管理は、IPOに必要とされるあらゆる経営管理体制の構築・運用と密接に関連しており、非常に重要です。

これから原価管理をはじめる企業向けに、体制構築のポイントや進め方を解説します。

マネーフォワード クラウド個別原価 サービス資料

IT開発・プロジェクト型ビジネスのための個別原価管理システムをお探しではありませんか?

マネーフォワード クラウド個別原価は、個別原価計算はもちろん、プロジェクト申請・工数入力・資産振替・レポート作成までの一連の業務をワンストップでサポートします。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

工数削減とは?手順と成功するためのポイントを解説

工数削減とは、作業を完了させるために必要となる時間や人数について見直しを実施し、削減を図るプロセスのことを指します。 具体的には、不要な作業の特定や、優先順位の見直し、時間がかかっている作業の改善などが重要なものとして挙げられます。 また、…

詳しくみるERPで財務会計を効率化 | 財務会計の課題やERPを導入するメリットを解説

これまでは「経理業務なら会計ソフト」といったように、業務ごとにシステムを導入する形が一般的でした。しかし現在は、独立したシステムではなく複数のシステムを統合したERPの導入が増えています。ここでは、財務会計の概要と業務内容、課題、そして財務…

詳しくみるSOC1レポートとは?必要性やメリットを詳しく解説

昨今、多くの企業がクラウドサービスを活用して業務を行っています。クラウドサービスの種類は多岐にわたるため、サービスを利用する人にとっては「どのサービスが信頼できるのか」判断しづらい部分があるでしょう。 SOCレポートでは、各サービスの管理状…

詳しくみるプロジェクト管理型のビジネス企業に向けたERPについて

プロジェクト管理型ERPとは、プロジェクト毎に収支や原価の管理ができる基幹システムパッケージで、コンサルティング企業やシステム開発企業などで活用されています。この記事では、プロジェクト管理型ERPの特徴や、選び方について解説します。 プロジ…

詳しくみる広告業におけるプロジェクト管理方法を詳しく解説!リスクと解決策も紹介

広告業では、さまざまなメンバーが複数のプロジェクトを同時に進めていくのが一般的です。そのため、進捗管理が複雑になりやすい点が課題となっています。 インターネット広告の台頭によって競争が激化している広告業界では、厳格な進捗管理や原価管理、収支…

詳しくみる決算早期化の3つのポイント

経理業務の中でも決算業務は作業が多く、時間がかかります。しかし、決算を早期化することは、意思決定の高速化などさまざまなメリットがあるため、最近では決算早期化に取り組む企業が増えています。 ここでは、決算早期化の目的やメリット、実現するための…

詳しくみる