- 更新日 : 2024年7月12日

部門別原価計算とは?実施手順やメリット、課題などを解説

部門別原価計算とは、製造間接費を、製品ごとではなく部門ごとに集計して配賦を行う会計プロセスを指します。

部門別原価計算を行うことで、部門ごとのより正確な原価管理を実施できるようになるとともに、予算策定の精度向上を図ることが可能です。

本記事では、部門別原価計算の概要や基本的な配賦方法、実施手順、メリット、課題などについて解説します。

目次

部門別原価計算とは

部門別原価計算とは、製造間接費を、製品ごとではなく部門ごとに集計して配賦を行う会計プロセスのことです。

原価計算は費目別・部門別・製品(プロジェクト)別と段階的に行っていくプロセスですが、部門別原価計算はこの原価計算のプロセスの一部に相当します。

部門別原価計算は、製品ごとの原価計算をより正確に行うことや部門ごとに原価管理を行うことを目的としています。

配賦の基本的な2つの方法

製造間接費は、部門ごとに集計して配賦していくことになるため、配賦について理解をしておく必要があります。

配賦には、主に「直接配賦法」と「相互配賦法」という2つの基本的な配賦方法があります。

直接配賦法

直接配賦法とは、間接部門の全費用を直接部門に割り当てる方法のことです。

直接部門が複数ある場合は、売上額や作業工数などをもとに一定の配賦基準を設けて配賦を行います。

直接配賦法は、原価計算を簡単に行えるという利点がある一方で、間接部門間でのやりとりを考慮しないため正確な原価の実態を把握しにくい点がデメリットであるといえます。

相互配賦法

相互配賦法とは、間接部門の費用を「第1次配賦」と「第2次配賦」の2つのプロセスに分けた上で、直接部門へ割り当てる方法のことです。

第1次配賦では、間接部門を含めた全部門に対して間接費の配賦を行います。

その上で、第2次配賦では、第1次配賦で間接部門に配賦された費用を直接部門に割り当てていきます。相互配賦法は、直接配賦法よりも正確な原価の実態を把握しやすいことが利点である一方、原価計算が複雑になる点がデメリットであるといえます。

部門別原価計算の手順

続いて、部門別原価計算の手順について、4つのステップに分けて解説していきます。

ステップ1:原価部門の設定

まずは、原価を集計する上での計算区分として原価部門を設定します。

原価部門は、大きく「製造部門」と「補助部門」に分かれます。

製造部門とは、組み立てや加工など、製造作業を直接行っている部門のことです。

一方で補助部門とは、直接的な製造作業は実施せず、修繕や工場事務などの補助的な業務を行っている部門を指します。

ステップ2:部門費を集計する

続いて、製造間接費を部門ごとの費用(部門費)に分けて集計していきます。

部門費は、大きく「部門個別費」と「部門共通費」に分類できます。

部門個別費とは、部門の作業員の人件費など、特定の部門に紐づけられる原価のことです。この部門個別費は、該当の部門に直接割り当てます。

一方で部門共通費は、工場の減価償却費や光熱費など、部門横断的に生じる原価です。部門共通費は、適切な配賦基準を設定し、基準に従って各部門への配賦を行います。

ステップ3:補助部門費の配賦

補助部門に配賦された原価(補助部門費)について、製造部門への配賦を行っていきます。

この段階においても、ステップ2と同様、適切な配賦基準を設定して各製造部門への配賦を行っていくことが必要です。

ステップ4:製造部門費の仕掛品への配賦

各製造部門に配賦された原価(製造部門費)について、各製造指図書(仕掛品勘定)への配賦を行います。

各製造指図書(仕掛品勘定)への配賦を行う際も、適切な配賦基準を設定し、基準に従って割り当てを行っていきます。

部門別原価計算のメリットと課題

ここでは、部門別原価計算のメリットと課題について解説していきます。

部門別原価計算のメリット①:より正確な原価管理を行えるようになる

製造間接費を部門ごとに割り当てることで、各部門や拠点で発生するコストを正しく把握できるようになります。

コストを正しく把握できれば、想定以上にコストがかかっている部分の特定や、コスト削減の取り組みなどにつなげることが可能です。

また、正確なコストを把握して全体に共有することで、従業員一人ひとりのコストに対する意識の向上も図れるでしょう。

部門別原価計算のメリット②:予算策定の精度向上が期待できる

部門別原価計算で原価を正しく把握することによって、予算策定の精度向上も期待できます。

部門別原価計算を行うことで、自部門以外の経費を配賦されることも加味した上で、部門の黒字化を実現するために必要な予算計画を立てられるようになります。

また、部門別原価計算によって会社全体の利益を考える必要性が高まるため、部門責任者をはじめ企業利益を追及する意識が育まれるでしょう。

部門別原価計算の課題①:適切な配賦基準を設定することが難しい

部門別原価計算では、各部門に対して製造間接費を配賦していくことになるため、適切な配賦基準を設定する必要があります。

配賦基準としては、売上高や人員数、作業工数、作業時間、材料費といったさまざまな切り口がありますが、「何を基準に経費を振り分けるか」を明確に決めることは容易ではありません。

例えば、配賦基準を「売上高」とするか「人員数」とするかによって各部門が負担する経費の割合が異なるため、一部の部門から不満が生まれる可能性もあります。

また、これまで黒字だった部門が配賦によって赤字になってしまうリスクも考えられるでしょう。

部門別原価計算の課題②:原価計算が複雑になりがち

部門別原価計算は、製造間接費を各部門に対して段階的に配賦するため、原価計算が複雑になる傾向があります。

経理担当者が手作業で部門別原価計算を行う場合は、計算ミスをしたり、途中で計算のプロセスを見失ってしまったりする可能性もあり、大きな業務負荷が懸念されます。

部門別原価計算の効率化には原価管理システムが有効

原価管理システムを活用することで、部門別の原価計算などを自動的に行えるようになり、原価計算の効率化や正確性の向上を図れます。

原価計算の業務負担が軽減されるため、他の業務にリソースを割り当てることも可能です。

また、コスト状況の確認や損益計算も製品別・部門別に行えるため、迅速なコスト削減策の検討などにつなげられるでしょう。

他にも、ERPなどのシステムと連携させることで、原価情報を全社で共有して経営判断の最適化などを実現できるようになります。

まとめ

部門別原価計算は、製造間接費を部門ごとに集計して配賦を行う会計プロセスです。

部門別原価計算では、製造間接費を「部門個別費」と「部門共通費」に分け、部門共通費を適切な配賦基準で各部門に配賦していくことになります。

部門別原価計算のメリットとしては、より正確に原価管理を行える点や予算策定の精度向上が期待できる点などが挙げられます。

一方で、適切な配賦基準を設定することが難しい点や原価計算が複雑になりがちな点はデメリットであるといえるでしょう。

部門別原価計算を効率化するにあたっては、原価管理システムの活用が有効な手段となります。

原価管理システムを活用することで、部門別原価計算の自動化を実現でき、原価計算の業務負担の軽減が可能です。そして空いたリソースで数値の裏にある要因の考察や経営改善に向けた検討などへ注力できるようになるでしょう。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

最後に、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

最新版!ソフトウェア開発における個別原価管理の基本

ソフトウェア開発における個別原価管理にお悩みではありませんか?

ソフトウェア開発における個別原価管理の基本から、その目的やメリット、具体的な進め方までを詳しく解説します。

ソフトウェアの資産化完全ガイド

ソフトウェアの資産計上は、会計や税務、原価管理などの複雑さから難易度が高く、うまく進められていない企業も多いのではないでしょうか?

ソフトウェアの資産化に関する基本的な知識や判断のポイント、工数管理や資産化のタイミングなどを解説します。

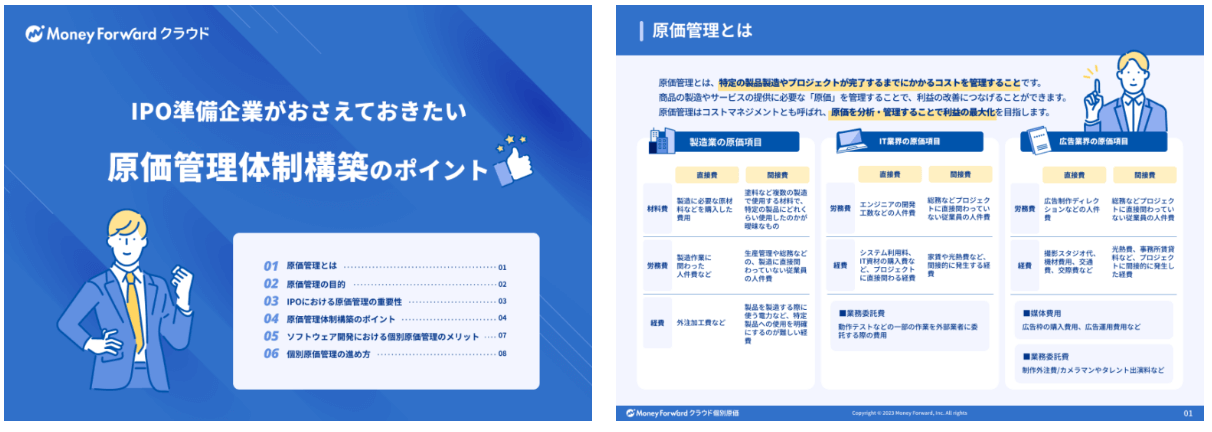

IPO準備企業におすすめ!原価管理体制構築のポイント

個別原価管理は、IPOに必要とされるあらゆる経営管理体制の構築・運用と密接に関連しており、非常に重要です。

これから原価管理をはじめる企業向けに、体制構築のポイントや進め方を解説します。

マネーフォワード クラウド個別原価 サービス資料

IT開発・プロジェクト型ビジネスのための個別原価管理システムをお探しではありませんか?

マネーフォワード クラウド個別原価は、個別原価計算はもちろん、プロジェクト申請・工数入力・資産振替・レポート作成までの一連の業務をワンストップでサポートします。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

原価と人件費とは?原価と人件費の関係を詳しく解説

企業の粗利や業績を正確に把握するためには、「原価」や「人件費」がどれだけかかっているのかを把握する必要があります。 原価と人件費の正しい意味や計算式を理解することで、原価管理をスム…

詳しくみる実工数とは?標準工数との違いや計算式、妥当か見分ける方法を解説

実工数とは、実際に作業にかかった人員と時間を数値で表したものです。これは予定ではなく実績に基づくため、業務の効率やコストを正確に把握するうえで欠かせません。ITや製造、建設業など、…

詳しくみる間接部門とは?直接部門との違い、よく見られる課題について解説

企業の部署は基本的に「直接部門」と「間接部門」に分類されています。それぞれの部門の役割・仕事内容は異なりますが、どちらも会社運営において欠かせない仕事を担っています。企業全体の利益…

詳しくみる工数の見積もりとは?手法や計算方法、見積書の書き方を解説

プロジェクトの計画や進行管理では「工数」の把握が欠かせません。人時や人日、人月といった単位が登場しますが、それぞれの違いを正確に理解しておかないと、見積もりやスケジュールに誤差が生…

詳しくみるプロジェクト管理とタスク管理の違いは?効果的なタスク管理の手法を解説

プロジェクトを成功させるためには、プロジェクトの全体像を把握しつつ、各タスクの進捗を適切に管理する必要があります。プロジェクト管理とタスク管理は混同されやすいため、どのような違いが…

詳しくみるERPで財務会計を効率化 | 財務会計の課題やERPを導入するメリットを解説

これまでは「経理業務なら会計ソフト」といったように、業務ごとにシステムを導入する形が一般的でした。しかし現在は、独立したシステムではなく複数のシステムを統合したERPの導入が増えて…

詳しくみる