- 作成日 : 2025年8月19日

工数の見積もりとは?手法や計算方法、見積書の書き方を解説

プロジェクトの計画や進行管理では「工数」の把握が欠かせません。人時や人日、人月といった単位が登場しますが、それぞれの違いを正確に理解しておかないと、見積もりやスケジュールに誤差が生じる恐れがあります。本記事では、工数の定義から各単位の違い、計算方法、実際の使い分けまでをわかりやすく解説します。効率的なプロジェクト運営に役立ててください。

工数の見積もりとは?

工数見積もりとは、ある業務やプロジェクトを完了するために必要な作業時間と労力を事前に見積もることです。

社内でのスケジュールの立案やリソース配分、予算の見積もり、社外への見積書の作成に欠かせない工程です。もし工数の見積もりが適切でないと、納期遅延や人件費の超過といったリスクが発生しやすくなります。

工数見積もりと工数管理は連動しており、見積もりの精度向上には、過去の実績データの活用が欠かせません。

正確に工数を見積もると、以下のような効果が期待できます。

- 作業量に対して適切な人員配置ができる

- 無理のないスケジュールが立てられる

- 予算の根拠が明確になり、関係者への説明がしやすい

- プロジェクトの進捗やコストを管理しやすくなる

工数の見積もりが適正に行われないリスク

もし工数見積もりが適切に行われていない場合、プロジェクトが当初の計画よりも大幅に遅延したり、予算を大幅に超過したりするリスクが生じます。

また、工数見積もりはプロジェクト開始前に行われる計画段階の作業であるのに対し、工数管理はプロジェクトの実行中に実際にかかった労力を継続的に記録し、管理するプロセスを指します。

工数の見積もり計算の基本

正確な工数見積もりを実現するためには、まず基本的な単位とそれらの計算方法をしっかりと理解することが不可欠です。

工数の単位:人時・人日・人月

工数を表す基本的な単位は「人時(にんじ)」「人日(にんにち)」「人月(にんげつ)」です。それらを用いた基本的な計算式について、具体例を挙げて説明します。

人時(にんじ・Man-Hour・M/H)

一人の作業者が1時間で完了できる作業量を示す単位です。

例えば、最初に3人で2時間作業し、その後さらに3人が加わって合計6人で3時間作業した場合の工数は、(2時間×3人)+(3時間×6人)=6人時+18人時=24人時 と計算されます 。

人日(にんにち・Man-Day ・ MD )

一人の作業者が1日(通常8時間)で完了できる作業量を示す単位です。短期間のプロジェクトや、タスクをある程度まとめた単位で見積もりたい場合に便利です。「人工(にんく)」と呼ばれることもあります 。日単位でのスケジュール管理や見積もりに用いられます。

人月 (にんげつ・ Man-Month・MM)

一人の作業者が1ヶ月(通常20営業日)で完了できる作業量を示す単位です。大規模なプロジェクトや、数ヶ月にわたる長期的なプロジェクト全体の工数を見積もる際に一般的に用いられます。

例えば、「このプロジェクト全体の工数は10人月である」という場合、5人の担当者が2ヶ月かけて完了する、あるいは2人の担当者が5ヶ月かけて完了する作業量を示します。

これらの単位を用いる際は、単位換算の前提となる基準(1日の労働時間、1ヶ月の営業日数)を明確にし、プロジェクトや組織内で一貫して使用しましょう。

工数・人数・期間の求め方

工数、作業に必要な人数(要員)、そして作業期間は、以下の基本的な計算式によって求めることができます。

- 工数 = 作業人数 × 作業時間(時間、日、月)

- 期間 = 工数 ÷ 人数

- 人数 = 工数 ÷ 期間

1. 必要な期間を算出する:期間 = 工数 ÷ 人数

固定された人員数でプロジェクトを実施する場合、どのくらいの期間が必要かを求める式です。例えば、総工数が4人月の作業を2人のエンジニアで対応する場合、必要な期間は「4人月 ÷ 2人 = 2ヶ月」となります。ただし、これは2人が常にフル稼働できる場合の計算であり、他の業務との兼ね合いやスキルセットも考慮に入れることが実務では求められます。

2. 必要な人数を算出する:人数 = 工数 ÷ 期間

決まった期間内にプロジェクトを完了させるために、何人の人員が必要かを逆算する際に使います。例えば、総工数が60人日のプロジェクトを10日間で終える必要がある場合、必要な人数は「60人日 ÷ 10日 = 6人」となります。この際、6人が同時に作業できる体制や、作業の依存関係も考慮する必要があります。

工数見積もりの代表的な手法

工数見積もりには、プロジェクトの内容や進行フェーズに応じてさまざまな手法が用いられます。それぞれの手法には特徴やメリット・デメリットがあり、目的や状況に応じて使い分けることが重要です。ここでは代表的な4つの手法を紹介します。

1. 経験から見立てる:類推法(アナロジー法)

過去に実施した類似のプロジェクトやタスクの実績データを基にして、今回の工数を見積もる手法です。経験則に基づき、見積もりにかかる時間が比較的短いのが利点です。

例えば、以前開発した顧客管理システムが20人月だった実績を踏まえ、機能が一部共通する新しい営業支援システムの開発初期見積もりを、類似度合いから15人月程度と見立てるような使い方をします。ただし、この手法を用いる際は、類似性の判断が担当者の主観に左右されやすいこと、そして過去のプロジェクトの前提条件(技術スタック、チームメンバーのスキル、作業範囲の定義など)が現在と異なる可能性がある点を十分に考慮し、調整を加えることが大切です。

2. 積み上げて算出する:ボトムアップ法(WBS法)

プロジェクト全体を構成する個々のタスクまで細かく分解し(WBSを作成し)、それぞれのタスクに必要な工数を見積もり、それらを積み上げて全体の工数を算出する手法です。作業内容が明確になるため、見積もりの抜け漏れが少なく、精度が高い見積もりを期待できます。

例えば、アプリ開発プロジェクトで、「ログイン画面設計」に2人日、「API連携実装」に5人日、「ユーザーテスト」に3人日、といったように個々の作業単位で見積もり、それらを合算して全体の工数を算出します。この手法は詳細なタスク分解に手間と時間がかかりますが、実行計画にも直結し、進捗管理もしやすくなるというメリットがあります。一方で、タスクの洗い出しに漏れがあると全体の工数に大きく影響するため、WBS作成の段階で慎重な検討が求められます。

3. 計算式で導き出す:パラメトリック法(係数法)

プロジェクトの規模や機能数、画面数、コード行数といった定量的な指標(パラメータ)に、過去のデータから導き出された係数や計算式を適用して工数を算出する手法です。

例えば、過去のWebサイト制作実績から「1ページ作成あたり平均3人時」というデータが得られている場合、今回作成するページ数が30ページであれば、30ページ × 3人時/ページ = 90人時(約11人日)と工数を見積もります。この手法の精度は、信頼できる過去のデータがどれだけ蓄積されているか、そして選択したパラメータや係数が今回のプロジェクトの特性に合っているかどうかに大きく左右されるため、適用する際にはこれらの妥当性を慎重に見極める必要があります。

4. 幅を持たせて予測する:三点見積もり法(PERT法)

作業の工数に対して「楽観値(最もスムーズに進んだ場合)」「最頻値(最も可能性が高い値)」「悲観値(最悪の事態が起きた場合)」の3つの値を設定し、特定の計算式を用いて期待値を算出する手法です。不確実性やリスクを考慮に入れることができます。

例えば、あるデータ移行作業について、楽観的に見て2日、通常なら4日、最悪の場合はトラブル対応で8日かかると予測し、PERTの計算式((楽観値 + 最頻値×4 + 悲観値) ÷ 6)を用いて期待工数を (2 + 4×4 + 8) ÷ 6 = 約4.3日と算出します。この手法は、特に新規性の高いプロジェクトや予測が難しい作業に対して有効ですが、3つの値を設定する際の根拠が曖昧だと、算出される期待値の信頼性も低くなってしまうため、チームで議論を重ねて各値を設定することが望ましいでしょう。

これらの手法は単独で使われるだけでなく、プロジェクトの進行に応じて段階的に使い分けたり、複数組み合わせて活用したりすることで、より現実的で信頼性の高い工数見積もりが可能になります。

工数見積もりの手順

一般的な工数見積もりの手順は、まず見積もり作成の準備を行い、管理業務と実際にかかる工数をそれぞれ見積もります。その後、見積もり内容をレビューし、必要に応じてクライアントと調整を行います。

1. 見積もり作成の準備

まず、クライアントからの依頼内容を精査し、不明点は事前に確認します。次に、参加メンバーや関連部署を明確にし、全体の体制を整えます。プロジェクトのスコープや流れを示すロードマップも併せて作成します。

2. 管理工数の見積もり

実際の作業時間だけでなく、進捗状況の管理、品質管理のためのレビュー、関係者との会議、報告書の作成など、作業以外の管理業務にかかる工数も見積もります。過去の類似プロジェクトの実績が参考になります。

3. 実作業工数の見積もり

各タスクに対して適切な手法(類推法・ボトムアップ法・係数法・三点見積もり法など)を使い、必要な工数を見積もります。この際、タスクはできるだけ細かく分解し、メンバーのスキルや経験を加味して現実的な工数を算出します。内容が不明確なタスクは、調査タスクを設けて見積もる方法も有効です。

4. レビューと調整

見積もりは複数人でレビューし、妥当性や抜け漏れをチェックします。社内確認後、クライアントにも提示して合意を取り、必要に応じて調整します。

5. 実績入力と分析

プロジェクト開始後は、各タスクの実績を記録・分析し、当初の見積もりとの乖離を把握。差異の原因分析により、次回の見積もり精度向上に活かせます。

工数見積もりが楽になるアプリやツール

工数見積もりの作業を効率化し、精度を高めるためには、適切なツールやテンプレートの活用が効果的です。

1. 表計算ソフト(Excel、Googleスプレッドシート)

Excel や Google スプレッドシート は、最も手軽に工数見積もりや管理を始められるツールです。Googleスプレッドシートは、複数人での同時編集やコメント機能によるコミュニケーションが容易で、リアルタイムでの情報共有に適しています。

インターネット上には、WBSテンプレートやガントチャートテンプレートなどが無料で配布されていることもあり、これらをカスタマイズして利用するのも良いでしょう。

2. 工数管理ツール、アプリで一元管理する

工数管理を効率よく行う場合は、多機能なプロジェクト管理ツールの導入を行います。

工数管理ツールの主な機能としては、作業時間の記録・入力機能、タスク管理機能、プロジェクト全体の進捗を視覚的に表示するガントチャート機能、集計されたデータを分析しレポートを作成する機能、他の業務システム(例えば勤怠管理システムや会計システムなど)との連携機能などが挙げられます。

プロジェクト管理ツール一体型

これらのツールは、タスク管理、スケジュール管理、ファイル共有などのプロジェクト管理に必要な機能に加えて、工数管理機能も搭載しています。例えば、Lychee Redmine、Asana、Backlog、Brabio!、monday.com、JIRA、Redmine、Trello、Notionなどがあります。これらのツールは、プロジェクト全体の情報を一元管理したい場合に適しています。

工数管理特化型

こちらは、工数管理に特化した機能を豊富に備えているツールです。TimeCrowd、クラウドログ、Pace、チムスピ工数、タイムデザイナー、Toggl Trackなどが該当します。これらのツールは、より詳細な工数分析や、シンプルな操作性を重視する場合におすすめです。

勤怠管理システムと連携

勤怠管理システムと連携することで、勤務時間と工数時間を自動的に一致させることが可能なツールです。クラウドERP ZAC、ジョブカン勤怠管理、WiMS/SaaS 勤務管理システム、TeamSpiritなどが挙げられます。これらのツールは、労務管理の効率化も同時に図りたい場合に有効です。

工数の見積書の書き方

見積書を作成する際には、提供するサービスや作業内容と、それらに対応する工数、単価、そして金額を明確にし、クライアントにもわかりやすく記載することが重要です。以下のような構成が一般的です。

1. 見積書の基本項目

- 宛名(依頼者情報):顧客の会社名、部署名、担当者名を正確に記載し、敬称として会社宛には「御中」、個人宛には「様」を付けます。

- 見積日・見積番号(通番):見積もりを発行した日付と、管理用の見積番号を記載します。見積番号は必須ではありませんが、管理を容易にするために推奨されます。

- 発行者情報(自社情報):自社の会社名、住所、連絡先、担当者名を記載します。連絡先として電話番号やメールアドレスも記載しておくと、問い合わせがスムーズになります。

- 有効期限:見積もりの有効期限を設定しておくと、期間経過後の条件変更に対応できます。一般的には2週間から6ヶ月の間で設定されます。

- 品名・サービス内容:提供する具体的なサービスや作業内容を、顧客が理解しやすいように具体的に記載します。曖昧な「一式」という表現は避け、内訳を示すように心がけましょう。

- 数量:見積もりで算出した工数を記載します。単位は「人時」「人日」「人月」など、見積もりで使用した単位と統一します。

- 単価:数量に対応する単価を記載します。時間単価、日単価、月単価などを明記します。

- 金額:数量 × 単価の金額を記載します。

- 小計、消費税額、合計金額:各項目の金額を合計した小計、適用される消費税額、そして最終的な請求金額を明記します。

- 振込先情報:顧客からの支払いを振り込んでもらうための銀行口座情報を記載します。

- 備考欄:前提条件、納期、支払期限、支払い方法、特記事項などを記載します。特に、見積もりの前提とした条件や、追加費用が発生する場合の取り決めなどを明記しておくと、後々のトラブルを防ぐことができます。

2. 添付資料として望ましいもの

工数の根拠資料がある場合は、見積書と一緒に添付すると効果的です。見積書と請求書の内容に一貫性を持たせることで、顧客からの信頼を得やすくなります。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

最後に、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

最新版!ソフトウェア開発における個別原価管理の基本

ソフトウェア開発における個別原価管理にお悩みではありませんか?

ソフトウェア開発における個別原価管理の基本から、その目的やメリット、具体的な進め方までを詳しく解説します。

ソフトウェアの資産化完全ガイド

ソフトウェアの資産計上は、会計や税務、原価管理などの複雑さから難易度が高く、うまく進められていない企業も多いのではないでしょうか?

ソフトウェアの資産化に関する基本的な知識や判断のポイント、工数管理や資産化のタイミングなどを解説します。

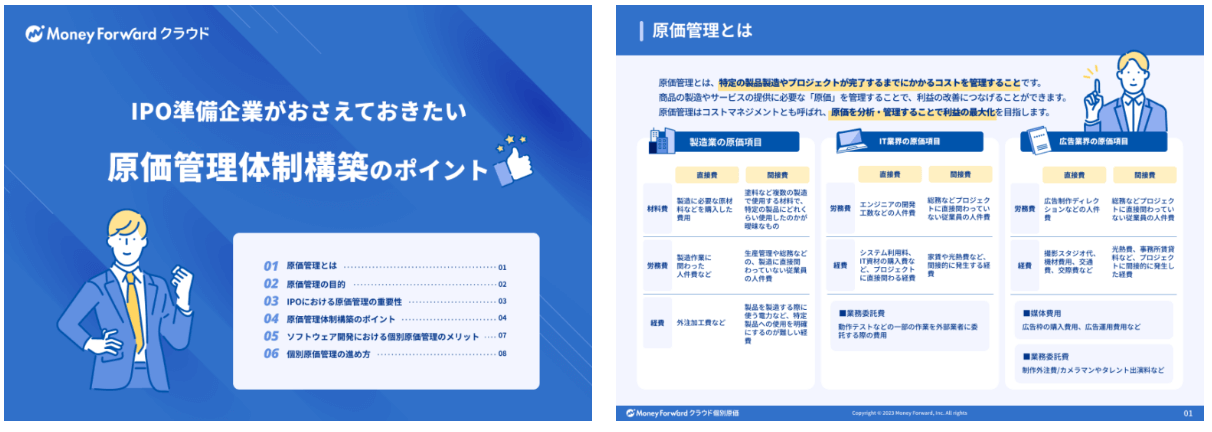

IPO準備企業におすすめ!原価管理体制構築のポイント

個別原価管理は、IPOに必要とされるあらゆる経営管理体制の構築・運用と密接に関連しており、非常に重要です。

これから原価管理をはじめる企業向けに、体制構築のポイントや進め方を解説します。

マネーフォワード クラウド個別原価 サービス資料

IT開発・プロジェクト型ビジネスのための個別原価管理システムをお探しではありませんか?

マネーフォワード クラウド個別原価は、個別原価計算はもちろん、プロジェクト申請・工数入力・資産振替・レポート作成までの一連の業務をワンストップでサポートします。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

BCP対策マニュアルの作り方実践ガイド【病院・介護施設対応】

災害や感染症、サイバー攻撃などの非常事態に備える「BCP(事業継続計画)」の策定は、事業継続に必須です。しかし、実際にマニュアルを作ろうとすると「何を書けばいいのか」「厚労省のテン…

詳しくみる部門別原価計算とは?実施手順やメリット、課題などを解説

部門別原価計算とは、製造間接費を、製品ごとではなく部門ごとに集計して配賦を行う会計プロセスを指します。 部門別原価計算を行うことで、部門ごとのより正確な原価管理を実施できるようにな…

詳しくみるAWSで備えるBCP対策|メリットや実践的な災害対策の方法を解説

災害や障害が発生したとき、企業が業務を止めずに継続できる仕組みづくりは欠かせません。 とくに日本は地震や台風などの自然災害が多発し、近年はサイバー攻撃や感染症といった新たなリスクも…

詳しくみる工数管理をエクセルで行う方法は?表の作り方やポイントを徹底解説

エクセルでも、工数管理は十分に対応可能です。特別なツールを導入しなくても、エクセルを活用すれば、タスクの進捗やコスト、各担当者の作業時間を可視化できます。 本記事では、エクセルで工…

詳しくみるコスト意識を高めるためには?実現するための3つのステップ、ツール、成功事例を解説

「コスト削減に取り組みたいけど、何から始めればいいか分からない…」 「従業員のコスト意識が低い…」 と悩んでいる方は多いのではないでしょうか? コスト意識の向上は、単なるコスト削減…

詳しくみるプロジェクト管理とは?代表的な手法や流れを詳しく解説

プロジェクトを効率的に進めるためには「プロジェクト管理」を適切に行う必要があります。 プロジェクト管理は、スケジュール管理やコスト・品質の管理、人材の確保などやるべきことが非常に多…

詳しくみる