- 更新日 : 2024年7月12日

プロジェクト管理型のビジネス企業に向けたERPについて

プロジェクト管理型ERPとは、プロジェクト毎に収支や原価の管理ができる基幹システムパッケージで、コンサルティング企業やシステム開発企業などで活用されています。この記事では、プロジェクト管理型ERPの特徴や、選び方について解説します。

目次

プロジェクト管理型のERPとは

プロジェクト管理方ERPとは、プロジェクト管理型ビジネスを行う企業に合わせて作られたERP(統合基幹業務システム)です。

プロジェクト管理型ビジネスとは、クライアントから受注したプロジェクトの単位で、人や資金を確保し、その予算と実績を管理するビジネス形態です。具体的には、システム開発会社、広告・コンテンツ制作会社、コンサルティングファーム、イベント会社、建設会社などが該当します。

これまで、プロジェクト管理型ビジネス企業の中には、プロジェクト管理システムや会計系システムなど、業務ソフトウェアを組み合わせて運用する企業も少なくありませんでした。

しかし近年では、経営のスピードアップや効率化を目指して、プロジェクト毎の原価計算や、実行管理など必要な機能が一元的に備えられたプロジェクト管理型ERPを導入する企業が増えています。

プロジェクト管理型ERPの提供形態

プロジェクト管理型ERPの提供形態は、一般的なERPと同様、SaaS型とパッケージ型に分けられます。パッケージ型の中には、インフラ部分にクラウドサービスを適用するIaaS型と、自社サーバで運用するオンプレミス型があります。

特に近年においては、激変するビジネス環境に迅速に対応すべく、SaaS型を採用する企業が増えています。SaaS型は、カスタマイズ性は低いものの、導入コストが少なく開発期間も短い、保守・運用コストがかからない、機能が日々アップデートされる、法規制などにもすぐに対応できる、といった多くのメリットがあります。

プロジェクト管理型のERPの機能

ここでは、プロジェクト管理型ERPに実装されている主要な機能を紹介します。

販売管理

販売管理機能は、見込み案件が発生したタイミングから債権管理まで、販売業務を一貫して管理する機能です。受注前には、商談の進捗管理や、見積の作成・発行など、受注後は、受注登録・売上計上、請求、債権管理などが可能です。

購買・経費管理

購買・経費管理機能は、協力会社への外注費や、備品購入や出張費などの経費、つまり外部への支出を管理する機能です。発注、仕入登録、支払、債務管理、立替経費精算などの機能を備えており、すべてプロジェクトに紐づけて登録できます。支払予定額を予定原価として登録できるため、タイムリーなプロジェクト収支に役立ちます。

勤怠・工数管理

勤怠・工数管理機能は、勤怠情報とプロジェクト毎の作業時間を登録し集計する機能です。誰が(単価いくらの人が)、どの工程に、何時間かかったのかを算出できるため、プロジェクト毎の人件費の算出につながります。休暇申請や、36協定など法令遵守状況のモニタリングも可能な場合が多いでしょう。

プロジェクト管理

プロジェクト管理機能は、プロジェクトの進捗や収支を管理する機能です。進捗については、事前に登録したスケジュールと実績の乖離状況がガントチャートなどでビジュアル的に把握できます。収支については、販売・購買・勤怠などのデータをプロジェクト別に集め、予算との乖離状況をモニタリングする機能や、プロジェクト終了時の収支見込みを算出する機能などがあります。

プロジェクト原価管理

プロジェクト原価管理機能は、プロジェクト別の直接的な収支だけでなく、間接費の配賦処理なども行い、プロジェクトの厳密な原価を算出する機能です。仕訳データの作成や、会計システムへの連携機能も備えているケースが多いでしょう。

プロジェクト管理型のERP導入の必要要件

前述の基本機能以外に、以下の機能もプロジェクト管理型ERPの要件に加えると良いでしょう。

タイムリーな予実管理

赤字プロジェクトを早期に発見できるよう、タイムリーに予実管理できる機能は非常に重要です。プロジェクト管理型ビジネスでは、モノを持っておらず、クライアントの要求に答えること=納品となります。受注から納品までの期間も長く、作業が遅れていても周囲が把握しづらい傾向にあります。短いスパンでスケジュール・収支の予実を把握できる機能や、プロジェクト終了時点の収支を予測し、収益悪化の兆候を確認できる機能が必要です。

ワークフロー

各種申請内容を承認するワークフロー機能が備わっていることも重要です。受注確定、外部企業への発注、経費申請、工数確定などで承認が必要な際、都度メールなどを使用していては、手間がかかるだけでなく、承認漏れが起こるおそれもあります。また、不正リスクを防ぐためのガバナンス強化の観点からも、ワークフロー機能は要件に入れておくと良いでしょう。

外部システムと連携しやすい

各企業の事情によっては、勤怠管理機能や分析ツールなど別のシステムとの連携が必要になる場合もあるでしょう。APIなどで簡単に連携できなければ、二重三重のデータ入力が必要になる(または、カスタマイズが必要となる)ケースもあるため、外部システムとの連携容易性について、事前に確認しましょう。

プロジェクト管理型ERPを選ぶ際のポイント

プロジェクト管理型ERPを選ぶ際の特に重要なポイントを解説します。

あるべき業務に適合するか

自社の業務プロセスを明らかにした上で、システムが適合するかどうかの見極めが重要です。導入時の期間・コストを抑えるためには、サービスプロバイダーが定義するベストプラクティスに合わせ、極力カスタマイズを控えるべきです。しかし、プロジェクト管理型ビジネスといっても業種によって商習慣が異なる上、同じ業種であっても、ベストプラクティスはプロバイダーによって異なります。現場で実際にシステムを操作するメンバーの声を聞きながら、システム標準機能がどれだけ自社の業務に適合するかを見極める必要があります。

カスタマイズの必要性・容易性

業務は標準化すべきとはいっても、自社の強みの源泉となっている部分は、標準化すべきではありません。強みを活かすために、何らかの機能を追加する必要がある場合は、システムをカスタマイズする方法と、外部サービスを利用する方法が考えられ、中長期的なコストや運用の手間を比較して検討すべきでしょう。ERPをカスタマイズする必要があれば、その容易性を考慮して選定しなければなりません。

高セキュリティ

プロジェクト管理型ビジネス企業では、自社だけでなく、クライアント企業の機密情報も保管するケースがあるため、権限設定による社内人材のアクセス制限や、外部からの不正アクセス防止策などが信頼できる製品を選ぶ必要があります。

ダウンタイムが少ない

特にSaaS型やIaaS型などのクラウド型の場合、システムメンテナンスによる計画的停止が少ないものを選ぶべきでしょう。また、障害発生時にどのような対応をしてもらえるのか、災害時に備えてどのような対策をしているのかといった、計画外停止への対応も事前に確認しておく必要があります。

ピーク時でも利用可能

繁忙期や混雑する時間帯など、システム利用人数が最大になった場合でも、レスポンス速度が速く問題なく利用できるものを選択しましょう。特に、経費精算などは多くの社員が利用することが予測され、スムーズな登録ができなければ、月次決算の早期化が難しくなってしまいます。

プロジェクト型のERPで企業の経営管理を促進する

この記事では、プロジェクト管理型ERPの機能や選ぶ際のポイントについて解説しました。近年、ERPはモノを持つ企業だけのものではなくなっています。プロジェクト管理型ビジネス企業であっても、これまで管理しづらかった原価をタイムリーに把握できるようになり、経営状況の悪化を未然に防ぐことができるのです。経営管理にお悩みであれば、プロジェクト管理型ERPのデモ・トライアルを試してみてはいかがでしょうか。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

最後に、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

最新版!ソフトウェア開発における個別原価管理の基本

ソフトウェア開発における個別原価管理にお悩みではありませんか?

ソフトウェア開発における個別原価管理の基本から、その目的やメリット、具体的な進め方までを詳しく解説します。

ソフトウェアの資産化完全ガイド

ソフトウェアの資産計上は、会計や税務、原価管理などの複雑さから難易度が高く、うまく進められていない企業も多いのではないでしょうか?

ソフトウェアの資産化に関する基本的な知識や判断のポイント、工数管理や資産化のタイミングなどを解説します。

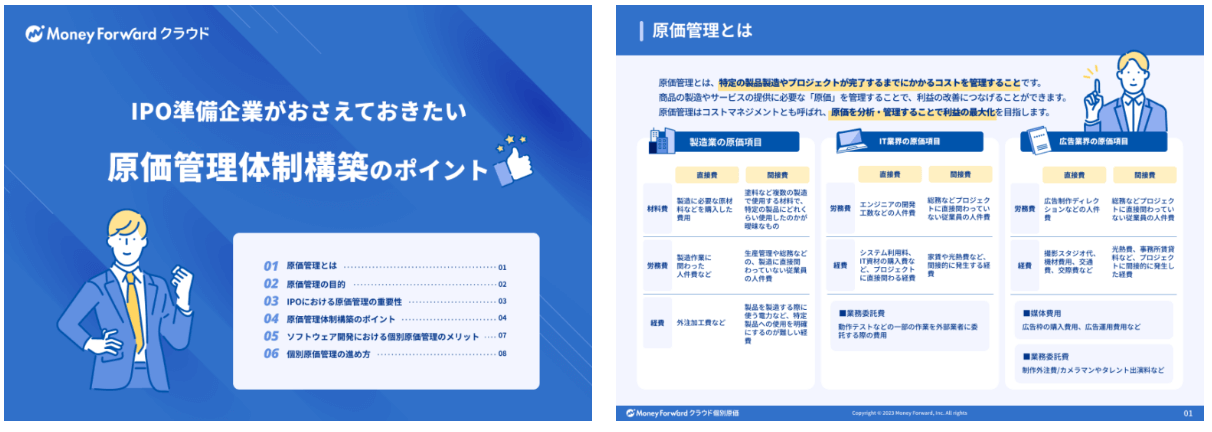

IPO準備企業におすすめ!原価管理体制構築のポイント

個別原価管理は、IPOに必要とされるあらゆる経営管理体制の構築・運用と密接に関連しており、非常に重要です。

これから原価管理をはじめる企業向けに、体制構築のポイントや進め方を解説します。

マネーフォワード クラウド個別原価 サービス資料

IT開発・プロジェクト型ビジネスのための個別原価管理システムをお探しではありませんか?

マネーフォワード クラウド個別原価は、個別原価計算はもちろん、プロジェクト申請・工数入力・資産振替・レポート作成までの一連の業務をワンストップでサポートします。

よくある質問

プロジェクト管理型ERPとは?

SIerや広告業、建設業など、プロジェクト管理型ビジネスを行う企業に合わせて作られたERP(統合基幹業むシステム)です。詳しくはこちらをご覧ください。

プロジェクト管理型ERPの主な特徴は?

売上や外注費、経費、勤怠情報などをプロジェクト軸で集計し、プロジェクト毎の収支や原価を計算できます。詳しくはこちらをご覧ください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

IT企業での原価計算とは?目的やプロジェクトベースでの計算方法について解説

IT業界は、急速な技術進化による競争激化が続いています。このような状況下で成功し続けるためには、適切な原価計算によるコスト管理がひとつのポイントとなります。 しかし多くのIT企業では、原価計算の適切な方法やその重要性が十分に理解されていない…

詳しくみる間接費とは?直接費との違い、コスト削減の方法を徹底解説

製品を作る際にかかるコストは、大きく「直接費」と「間接費」の2つに分けられます。どちらも製品・サービスを作るために必要不可欠なコストだといえるでしょう。企業が利益を上げるためには、これらのコストを的確に把握し、ムダなコストを削減する取り組み…

詳しくみる大幅な業務効率化を見込めるデジタルBPOとは?適用範囲の見極め方も解説

業務を効率的に回して組織全体の生産性を高められるかどうかは、企業のその後の成長に大きく影響します。 効率化の方法としては、ムダを省く、人員の配置を変えるなどさまざまなものが考えられますが、有効な方法の1つに外部への委託が挙げられるでしょう。…

詳しくみるBPOとBPRの違いとは?業務効率化のための最適アプローチを比較

ビジネス環境が急速に変化する中で企業の競争力を保ちつつ成長するためには、効率的な業務運営とコスト削減が求められるでしょう。その手法として代表的なものに、BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)とBPR(ビジネス・プロセス・リエンジニア…

詳しくみるERPとRPAの連携 | 組み合わせで得られるメリットをわかりやすく解説

ERPとRPAはどちらも、業務効率化のために導入されるシステムです。しかし、機能も役割も大きく異なります。ERPは基幹業務を効率化するためのシステムで、RPAは定型業務を自動化して効率化するためのシステムです。 多くの企業ではどちらかを選ん…

詳しくみる実工数とは?標準工数との違いや計算式、妥当か見分ける方法を解説

実工数とは、実際に作業にかかった人員と時間を数値で表したものです。これは予定ではなく実績に基づくため、業務の効率やコストを正確に把握するうえで欠かせません。ITや製造、建設業など、幅広い業界で活用されており、見積もりの精度やスケジュール管理…

詳しくみる