- 更新日 : 2025年2月5日

2層ERPとは? | 概要とメリット・デメリットをわかりやすく解説

昨今、グループ会社経営の効率化という観点で 2層ERPが注目されています。本社とグループ会社で異なるビジネスを行っている場合や、海外にグループ会社がある場合、すべての会社で同じシステムを導入するというのは生産性が下がってしまう可能性があります。

そこで生まれたのが2層ERPという考え方です。

ここでは、2層ERPの概要とメリット・デメリット、さらに導入に向いている企業について解説します。

2層ERPとは?

2層ERP(Two-tier ERP)とは、メインとなるERPとサブのERPの2つを組み合わせて使う導入方法です。

本社と支社や子会社では業務内容や規模が異なるため、同じERPを使うことには無理が生じるケースがあります。その場合、本社はメインERP、支社や子会社はサブERPを導入することで効率的に業務を進めることが可能になります。

メインERPとサブERPはインターネット経由で連携します。それによって、本社ではリアルタイムに現状を把握し、グループ全体で効率的な管理を行うことが可能です。データ連携ができれば、メインERPとサブERPは同じシステムや同じメーカーでなくてもかまいません。

2層ERPの特徴

2層ERPでは、大規模な本社と小規模な支社や子会社で異なる種類のERPを導入します。例えば、製造部門の拠点と配送部門の拠点で同じERPを使うことはありません。グローバル展開している企業の場合は、ERPを変えることで現地の商習慣に合わせることも可能です。

拠点や事業内容が異なるなかで、すべての会社で同じERPを導入するのは非効率なため、それぞれの規模・業種・業務内容・コスト・機能に合わせたERPを使うことで、より業務を効率化することができます。

異なるERPを使っていても、外部連携機能を使ってデータ連携させることで、本社ではデータをリアルタイムに統合できます。それによってグループ会社管理を効率化し、何種類かの異なるERPを導入しても、その費用を上回る効果を発揮することが可能です。

2層ERPが注目されている背景

2層ERPが注目されている背景には、企業経営のグローバル化による課題の発生と、クラウド型ERPの浸透の2つの理由があります。

グローバル化により発生した課題

企業経営のグローバル化により、次のような課題が発生しています。

・日本企業がこれまで使っていたERPは、海外進出すると使いづらい

これは、日本と海外ではERPに求める仕様や商習慣、法律、税制などが異なるためです。

・グローバル企業向けの大規模なERPはコストがかかる

大規模なERPを自社に合わせてカスタマイズし、支社や子会社に配布するのには大きなコストがかかります。支社により事業内容が変われば、また別なカスタマイズも必要です。

これらの課題を解決できるのが「2層ERP」です。すべての支社や支社に同じような大規模システムを導入する必要はなく、会社の規模や拠点の場所に合ったERPを導入し、それぞれのERPを連携するという考え方でグループ会社経営を効率化しましょう。

クラウド型ERPの浸透

近年は業務のデジタル化やテレワークが増えたことにより、さまざまな業務システムがクラウドサービスで提供されています。

ERPもクラウド型が増えているなかで、必要な部分だけ使えるコンポーネント型ERPも注目されています。それにより、2層ERPという手法が利用しやすくなってきました。

コンポーネント型ERPについては、次の記事をご参照ください。

2層ERPのメリット・デメリット

2層ERPには多くのメリットがあります。ただし、デメリットもあるので注意が必要です。2層ERPのメリット、デメリットをそれぞれ詳しくみていきましょう。

メリット

・本社・支社や子会社などで、それぞれに合ったERPを使える

グループ全体で拠点・事業に最適化したシステムを使うことができ、より効率的に管理できます。

・リアルタイムに現状を把握・管理できる

異なるERPを使っていても、連携によりデータを一元管理し、リアルタイムに現状を把握できます。

・ローカルな要件にも対応可能

各拠点に合わせたERPを選ぶことで、迅速かつ手軽にシステムを導入できます。それによってグローバル展開の準備も素早く効率的に行うことができます。

・大規模ERPが不要・もしくは少なくて済む

2層ERPの場合、本社以外は、多くの場合コンポーネント型など小規模なERPを導入します。そのため、全体としてコスト削減につながります。

・使いやすい

多くの現場では事業内容に合わせた小規模なERPを使うことが多いので、データ連携よりも使いやすさを優先して選ぶことができます。

デメリット

・導入時の初期費用や毎月のランニングコストは、それぞれのERPで発生する

それぞれにERPが構築されるため、導入費用やランニングコストも別々に発生します。しかしそれでも、大規模ERPを大幅にカスタマイズしたものを拠点・事業ごとに用意し、全体に導入するよりは低コストです。

・選定、導入のプロセスがERPの数だけ必要

選定や導入にかかる時間が増えます。しかし、それぞれの拠点・事業に合わせたERPを導入できるので、実際の運用はらくになります。

・それぞれのERPに合わせた教育、サポートが必要

導入の手間は増えますが、それぞれの拠点・事業に合わせたERPを導入できるため、全体の教育にかかる時間は短時間で可能になります。

・ERPが異なるとベンダーのサポート内容も異なる

ベンダーごとにサポートの内容を確認し、各拠点・事業の情報システム部門が補う必要があります。

2層ERPの活用方法

導入に向いている企業とは

2層ERPはグループ全体で1つのERPに統合しにくい、統合すると非効率的になるという企業で導入すると効果的です。例えば、次のような場合です。

・業務内容や性質の異なるグループ会社を抱える大企業

グループ会社で別な種類の事業を展開している場合は、それぞれの事業内容に合わせたERPを使ったほうが効率的です。

・グローバル展開している企業

拠点としている国が異なると、商習慣や法律・税制が異なります。その場合、それぞれ各国の事情に合わせたERPを選び、導入したほうが効果的です。

・国内でも複数の拠点で展開している企業

法律は変わらなくても、拠点により事業内容が変わる場合、また各地方の地元企業と提携・連携している場合も、同じERPでは非効率的な場合があります。

2層ERPで複数拠点管理を効率化

2層ERPを利用すれば、複数の拠点がある大規模な企業の管理を大きく効率化できます。活用のポイントとしては、拠点向けの小規模ERPと本社向けの大規模ERPを組み合わせることです。

各拠点では、その規模や業務に合わせた小規模なERPを利用します。小回りが利き、ローカルな事情や独自性に合わせたものを選択できるため、拠点単位での管理を効率化・最適化することが可能です。

本社では、大企業やグローバル企業に対応した機能を持つ大規模ERPを利用します。各拠点で利用している小規模ERPと連携し、企業グループ全体のデータを一元管理し、状況をリアルタイムに把握することが可能です。

まとめ

規模や事業内容が異なるグループ会社を管理するなかで、グループ全体で同じERPを導入することによる生産性の低下に課題を感じている企業には2層ERPの導入をおすすめします。

それぞれに合ったERPを導入し、ERP同士を連携することでグループ会社経営を効率化することが可能です。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

最後に、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

中堅グループ企業における会計システム統一のポイント

中堅グループ企業にとって、バックオフィスや経理部門の負荷軽減・コスト削減は、大きな課題ではないでしょうか。

本資料では、会計システム未統一による課題やシステム統一のステップをまとめました。システム統一を進める上で気をつけるべきポイントや具体的なソリューション、導入事例も解説しています。

財務会計と管理会計の基本

予実管理の煩雑さは大きな課題です。手作業に依存した業務プロセスやデータの連携不足、エクセルによる予実管理に悩む企業も多いのではないでしょうか。

財務会計と管理会計の基本を押さえつつ、予実管理の正確性とスピードを両立させるためのポイントと具体的な解決策を詳しく解説しています。

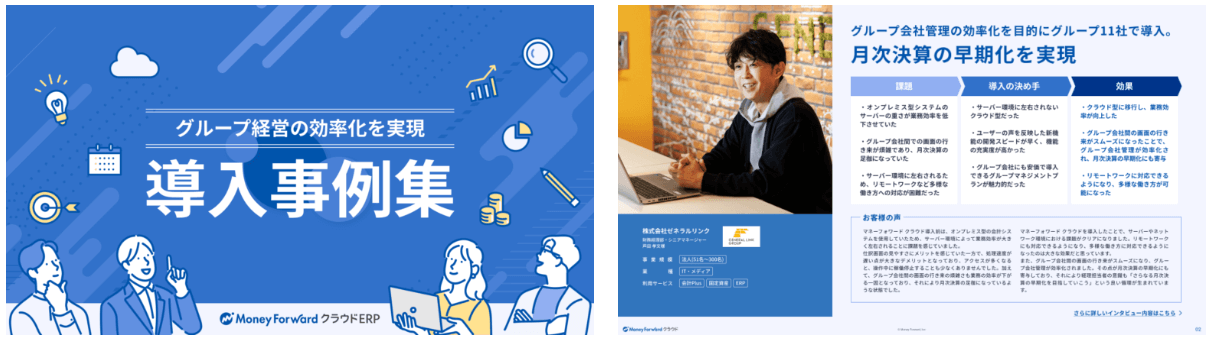

課題別導入事例集〜グループ経営効率化〜

マネーフォワード クラウドERPを導入し、グループ経営の効率化を実現した事例をまとめました。

導入前の課題や導入の決め手となったポイント、導入後の効果など、導入企業様の声をご紹介します。

マネーフォワード クラウドERP サービス資料

マネーフォワード クラウドERPは段階的に導入できるコンポーネント型クラウドERPです。

会計から人事労務まで、バックオフィス全体をシームレスに連携できるため、面倒な手作業を自動化します。SFA/CRM、販売管理、在庫・購買管理などの他社システムとも連携できるため、現在ご利用のシステムを活かしたままシステム全体の最適化が可能です。

よくある質問

①2層ERPとはなにか

メインとなるERPとサブのERPの2つを組み合わせてERPを導入する形態です。

②2層ERPはどんな企業に向いているのか

グループ全体で1つのERPに統合しにくい場合や、統合すると非効率的になるという企業に向いています。

③2層ERPにはどんなメリットがあるか

グループ全社でシステムを最適化できる、事業内容に合わせたERPを使える、コスト削減などのメリットがあります。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

CAGR(年平均成長率)とは?計算式と求め方【エクセル数式付き】

CAGRとは、ある一定期間におけるビジネスや投資の平均的な年間成長率を表す指標であり、売上予測や投資対象の成長性分析などに活用されます。またCAGRは、エクセルの関数を活用すること…

詳しくみるプロダクトライフサイクル(PLC)とは?部門別のPLC活用法について解説

市場競争が激化し、技術革新が加速する現代ビジネスにおいて、製品やサービスの寿命はかつてないほど短命化しています。限られた時間で最大限の収益を上げ持続的な成長を遂げるためには、プロダ…

詳しくみるSaaS事業の成長を加速させるKPI設計とは?SaaS開発者が解説

「予算管理SaaS開発者が徹底解説!事業特有のKPIが基礎から応用までまるわかり!SaaS事業の成長を加速させるKPI設計と予算管理」のセミナーレポートです。SaaSビジネスにおけ…

詳しくみる人件費率とは?計算方法や業種別の平均値、改善方法を解説

人件費率とは、売上に対する人件費の割合を示す指標で、企業の収益性や効率性を評価する際に重要な役割を果たします。 人件費率は高すぎても低すぎても企業に悪影響を及ぼすため、適切な人件費…

詳しくみるROEとROICを解説!それぞれの違いやROICの活用方法について

会社経営において、売上や利益だけを追求しているという方もいらっしゃるかもしれません。もちろんこれらも重要な要素ですが、同時に「どれだけ効率的に資金を活用して利益を上げているか」とい…

詳しくみる共同経営とは?よくあるトラブルやメリット、事例を解説

共同経営とは、2人以上の経営者が共同で会社を経営することです。 資金面の負担や経営リスクを低減することが期待できますが、利益配分や経営責任など、さまざまな面でトラブルを引き起こす可…

詳しくみる