- 更新日 : 2024年7月12日

ERPへの移行に失敗しないための5つのポイント

レガシーシステムを利用している企業は「2025年の崖」問題への対策として、ERPへの移行を検討している企業も多いのではないでしょうか。

しかし、バックオフィス全体のシステム移行は今後の業務に関わる大きな変化となるため、失敗しないよう慎重に進める必要があります。

そこで今回はERPへ移行する理由と、移行に失敗しないためのポイントを5つにまとめてご説明します。

目次

ERPとは

ERP(Enterprise Resource Planning)は、統合基幹業務システムとも呼ばれ、従来の業務システムを1つに統合したものです。それまで業務別に運用していたデータベースも一元化し、すべてのデータを一元管理することができます。これは大きな業務効率化と、リアルタイムで強力なデータ連携の実現につながります。

ERPを導入することで、大きな業務効率化や経営資源の運用の最適化などさまざまなメリットがあるため、レガシーシステムからの移行先としてよく用いられます。

クラウド型とオンプレミス型

ERPは、提供形態によって、クラウド型とオンプレミス型の2つに分けられます。

クラウド型

クラウドサービスとして提供されているERPです。導入時の費用が少なく手軽に導入でき、運用保守もベンダーに任せることができます。ただし、ベンダー側が提供するシステムを利用する形になるため、カスタマイズの自由度は低くなります。

オンプレミス型

自社内にERP用のサーバーを構築して社内で運用します。ハードウェアやOSなどを自社で用意しなければならないため初期費用がかかりますが、カスタマイズが自由で、高いセキュリティも確保できます。

統合型とコンポーネント型

ERPは、カバーする範囲によって、統合型、コンポーネント型、業務システム型などに分けられます。そのうち、よく用いられる統合型とコンポーネント型についてご紹介します。

統合型

すべての業務システムを統一したものです。社内の業務システムのすべてをカバーし、大幅な業務効率化が可能です。必要な部分だけを使うことはできません。システム自体が大規模で導入費用も高くなるため、大企業に向いています。

コンポーネント型

必要な部分(コンポーネント)だけを組み合わせて使うことができます。最小の構成でスタートすることで初期費用を抑えることができ、導入時間も少ないため、中小企業でも導入しやすいものです。企業の成長に合わせて、後からコンポーネントを追加して機能を拡張することもできます。

ERPへ移行する理由

現在、従来の業務システムをERPに移行する企業が増えています。なぜ移行する必要があるのでしょうか。

「2025年の崖」への対策

大きな理由のひとつは「2025年の崖」対策です。

従来の業務システムの多くは比較的古いもので、いわゆる「レガシーシステム」と呼ばれるものが多く、度重なるメンテナンスで複雑化し、ブラックボックス化してしまっているケースが少なくありません。また新しい機能に対応しておらず、デジタルの利点を活かすことができない場合もあります。さらに、メンテナンスできる人材も限られています。

そのため、レガシーシステムをできるだけ早く新しいシステムに刷新することで「2025年の崖」対策を行う必要があります。

「2025年の崖」については、次の記事を参考にしてください。

未来志向型のERPへのニーズの高まり

レガシーシステムの刷新は多くの企業で求められていますが、これは、ただ既存のシステムを新しくするだけではありません。将来を見据えた「未来志向の基幹システム」が求められているのです。

未来志向の基幹システムとは、既存のシステムの機能やスタイルにこだわらず、これからの成長戦略やリスクに対応できる、より柔軟で拡張性の高い基幹システムのことです。未来志向の基幹システムを導入することで、この先の成長戦略や将来起こりうるリスクにも対応できるでしょう。

ERPへの移行に失敗しないための5つのポイント

業務システムからERPに移行するためのポイントをご紹介します。

クラウドファーストで検討する

これからERPを導入するなら、オンプレミス型ではなくクラウド型のERPシステムを導入することをおすすめします。

クラウド型なら初期費用を低く抑えられるだけでなく、保守運用のコストや手間もかかりません。また、常に最新のシステムを使うことができます。

さらにクラウドサービスは時間や場所を問わず利用できるため、出社しなくてもシステムを利用でき、テレワーク推進にもつながります。現在は、ベンダーもクラウド型でさまざまなERPを提供しています。

グループ会社全体でシステムを統一する

グループ会社全体でシステムを統一することで、すべてのデータベースを統一し、グループ会社全体の状況をリアルタイムに可視化することができます。

例えばグローバル展開している企業では、本社と子会社だけでなく、海外拠点ともリアルタイムにデータを連携することができ、状況を把握することができます。これはスピーディな意思決定を可能にし、ERPの導入メリットを大きく活かすことにもつながります。

必要に応じて2層ERPを活用する

ERPを導入するときは、企業全体で統一したシステムを利用するのが基本です。しかし本社と子会社で従業員の規模や業務内容が大きく異なる場合には大規模なシステム、大型の統合システムは使いにくいという場合もあるでしょう。

その場合、子会社には本社とは異なる小型のERPを導入し、本社とは2層ERPという形で利用することも可能です。2層ERPでも本社と子会社間でデータ連携を行うことで、ERPとしてのメリットを活用することができます。

2層ERPについては、次の記事を参考にしてください。

ガバナンスの強化を視野に入れる

ERPの導入によりデータベースを統合し、業務を自動化することでミスや不正の発生を防ぎます。承認フローやアクセス権限を細かく設定でき、変更履歴も残るため、万が一発生したとしてもすぐに発見できます。従業員数が多い企業だけでなく、子会社や海外拠点を持つ企業ではガバナンス強化の視点でもERPを活用することができます。

そのため、子会社の多い大企業や、目の届きにくい海外拠点を持つグローバル企業では、ERPの導入はガバナンスの強化にも役立ちます。

業務改善を伴わせる

ERPの導入により、大きな業務効率化も可能です。これには2つの理由があります。

- ERPの導入によりデータ連携が強化され、処理の自動化・効率化が進む

- ERPの導入前に業務フローの見直しを行うため、不要な業務を削除できる

この2つの相乗効果で大きな業務効率化が可能になります。これらの業務効率化を進めることで業務そのものを変革し、より大きな業務改善を実現することが可能です。

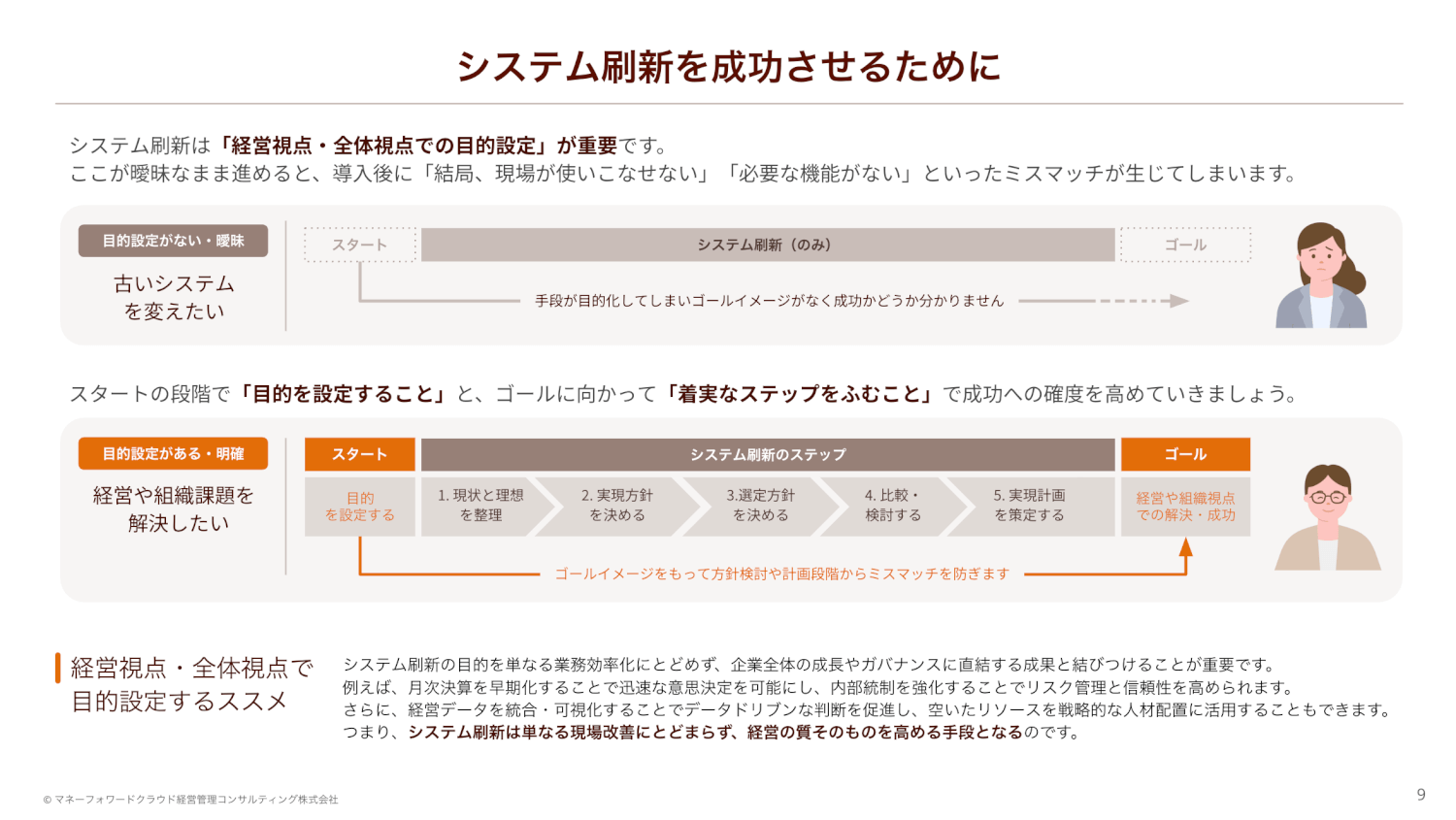

迷わず進めるシステム刷新のポイントは?

「現行システムが業務に合わなくなってきた」「法改正やテレワーク対応に限界を感じる」「属人化や二重入力がなくならない」――こうした課題を抱える企業は少なくありません。

本資料では、システム入れ替えを検討すべきサインや放置によるリスク、成功に導くためのプロセスを整理しました。日々の効率化にとどまらず、持続可能な運用体制やデータ活用基盤を築くためのヒントをご紹介します。

>「迷わず進めるシステム刷新のポイント」の無料ダウンロードはこちら

まとめ

「2025年の崖」問題や未来志向型のERPの注目など、時代の変化に合わせた会社経営が求められています。

ERPの特徴や得られるメリットを理解したうえで、移行に失敗しないためのポイントをしっかり抑え、レガシーシステムから脱却しましょう。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

最後に、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

財務会計と管理会計の基本

予実管理の煩雑さは大きな課題です。手作業に依存した業務プロセスやデータの連携不足、エクセルによる予実管理に悩む企業も多いのではないでしょうか。

財務会計と管理会計の基本を押さえつつ、予実管理の正確性とスピードを両立させるためのポイントと具体的な解決策を詳しく解説しています。

2025年の崖までに中堅企業がやるべきこととは

2025年の崖は、大企業だけではなく、中堅企業においても対応が求められる重要な課題です。

2025年の崖の現状や解決に向けて中堅企業がやるべきこと、バックオフィスシステムの見直し方を解説した人気のガイドです。

“失敗しない”ためのERP導入比較ガイド

ERP(Enterprise Resource Planning)は、企業の業務効率化と経営管理を支える重要なシステムです。

ERPの基本的な概念から、オンプレ型ERPとクラウド型ERPの費用対効果の比較まで、比較検討する際に見るべきポイントを詳しく解説したガイドです。

マネーフォワード クラウドERP サービス資料

マネーフォワード クラウドERPは段階的に導入できるコンポーネント型クラウドERPです。

会計から人事労務まで、バックオフィス全体をシームレスに連携できるため、面倒な手作業を自動化します。SFA/CRM、販売管理、在庫・購買管理などの他社システムとも連携できるため、現在ご利用のシステムを活かしたままシステム全体の最適化が可能です。

よくある質問

①ERPにはどんなタイプがあるのか?

提供形態でクラウド型とオンプレミス型に、またカバーする領域で統合型とコンポーネント型に分けることができます。

②なぜERPへの移行が必要なのか?

レガシーシステムを刷新して「2025年の崖」問題に対応すること、また未来志向の基幹システムに移行するためです。

③ERPへの移行のポイントとは?

クラウドファースト、システムの統一、必要に応じた2層ERPの導入、ガバナンスの強化、業務改善の5つです。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

オファリングとは?概要やメリットをはじめ選定時のポイントやリスク・対策を解説

オファリングとは、製品やサービスをはじめ、ハードウェア、コンサルティング、保守サポートなどをパッケージ化したものを指します。 オファリングを導入することにより、企業は多くのメリット…

詳しくみる中小企業がERPを比較するための選び方ポイントまとめ

近年はさまざまなベンダーによって特色の異なるERPが提供されるようになり、中小企業でもERPを導入する企業が増えています。労働生産性の向上や内部統制の強化などのメリットをもたらすE…

詳しくみるERPの導入にかかる費用は? | 相場やクラウド型とオンプレミス型の費用の違いを解説

ERPの導入を検討する際、どのくらい費用がかかるのか分からず、検討が進まないという企業も多いのではないでしょうか。 導入にあたってどのような費用が発生するのか、ERPの種類によって…

詳しくみるクラウド型ERPへのリプレイスを成功させるための4つのポイント

既存の基幹システムが古くなり、現在の企業の状態や業務にマッチしなくなってきている企業も増えてきています。古い基幹システムを利用したままでは、さまざまなデメリットが生じ、新しい技術や…

詳しくみるクラウドの安全性とクラウドサービス選定のポイントを解説

クラウドサービスの普及に伴い、セキュリティの重要性はますます高まっています。クラウド環境にはインターネットを介したアクセスが常に発生し、不正アクセスやデータ漏えい、システム障害など…

詳しくみるレガシーERPからの脱却 | 移行に失敗しないためのポイントを解説

「2025年の崖」問題ではレガシーシステムからの脱却が課題になっていますが、ERPでも「レガシーERP」という問題があります。「レガシーERP」は、長年使われてきた旧式のERPのこ…

詳しくみる