- 作成日 : 2025年8月5日

実工数とは?標準工数との違いや計算式、妥当か見分ける方法を解説

実工数とは、実際に作業にかかった人員と時間を数値で表したものです。これは予定ではなく実績に基づくため、業務の効率やコストを正確に把握するうえで欠かせません。ITや製造、建設業など、幅広い業界で活用されており、見積もりの精度やスケジュール管理の改善にも役立ちます。本記事では、実工数の定義から計算方法、見積もりの注意点、削減の具体策までをわかりやすく解説します。

実工数とは?

実工数は、実際に作業に費やした時間の合計です。

実工数(じつこうすう)とは、ある業務やプロジェクトを完了させるために、実際に投入された人員と時間の総量を指します。これは、計画段階で見積もられた工数(標準工数や予測工数)とは異なり、業務が完了した後に記録される実績値です。

たとえば、あるプロジェクトで1人の担当者が8時間、もう1人が6時間作業した場合、その業務の実工数は14時間となります。

実工数の把握は、利益率の向上や業務の見直しに直結します。

そもそも工数とは

工数とは作業量を人員数と時間数で表したものであり、「作業時間 × 作業人数」という計算式で算出されます。工数の単位には、作業時間の粒度に応じて、人時(にんじ)、人日(にんにち)、人月(にんげつ)などが用いられます。

| 単位 | 定義 | 一般的な用途 | 計算例 |

|---|---|---|---|

| 人時 (にんじ) | 1人が1時間で行う作業量 | 詳細なタスクの見積もり | 3人 × 2時間 = 6人時 |

| 人日 (にんにち) | 1人が1日(通常8時間)で行う作業量 | 短期プロジェクトの見積もり | 10人 × 5日 = 50人日 |

| 人月 (にんげつ) | 1人が1ヶ月(通常20営業日)で行う作業量 | 長期プロジェクトの見積もり | 10人 × 3ヶ月 = 30人月 |

実工数の追跡と分析は、特に労働コストが総コストに占める割合の高い業界で重要視されています。

実工数はIT業界や製造業、建設業など幅広く使われる

実工数の追跡と分析は、特に労働コストが総コストに占める割合の高い業界で重要視されています。主な業界としては、ソフトウェア開発、ウェブ制作、システムインテグレーションなどのIT・情報サービス業 、自動車部品製造、機械設計などの製造業 、経営コンサルティング、ITコンサルティングなどのコンサルティング業 などが挙げられます。

その他、広告業、クリエイティブ業、建設業、金融業、物流業、医療・製薬業など、多岐にわたる分野で工数管理の重要性が認識されています

IT企業では、システム開発やアプリの運用保守などの業務で、「誰が」「どれだけの時間」をかけたかを記録し、工数の管理を行っています。

製造業では、生産ラインでの作業時間を記録することで原価管理に役立てます。

建設業では、現場での作業時間をもとに進捗管理や請求金額の算出を行います。

- 顧客からの請負業務で報酬を決めるとき

- プロジェクトの進捗を評価したいとき

- 作業効率や人員配置の見直しをしたいとき

- 同様の作業にかかる平均時間を把握したいとき

実工数と標準工数の違い

実工数は、実際に作業にかかった時間です。作業終了後に記録され、日々の業務やプロジェクトの実績を反映します。

標準工数は、事前に想定された作業時間で、過去の実績や社内基準をもとに見積もられます。見積もりやスケジュール管理に使われます。

実工数と標準工数を比べることで、作業の効率や見積もりの精度を確認できます。差が大きい場合は、改善や再評価のきっかけになります。

実工数の分析は見積もりと実績の比較

プロジェクト開始前に「標準工数(予定の作業時間)」を見積もり、実際にかかった「実工数」との差を比較することで、予算やスケジュールの精度、作業効率を評価します。これにより、無駄な工程や人員配置のミスを洗い出し、次回以降の改善に活かすことができます。

実工数の計算式や具体例

実工数は、「作業時間 × 作業人数」で算出できます。この式を基本として、工数の単位に応じて具体的な計算を行います。

例えば、作業者5人が3日間(1日8時間)作業した場合、5 × 3 × 8 = 120人時となります。

例えば、120人時のタスクを5日間(1日8時間)で完了する場合、120 ÷ (5 × 8) = 3人が必要です。

例えば、120人時のタスクを3人で担当する場合、120 ÷ 3 = 40時間、つまり5日間(1日8時間)が必要です。

具体的な計算例

【IT企業で開発者2人が3か月プロジェクトにフルタイムで関わった場合】

1か月=20営業日、1日8時間とすると

【製造業で材料のカットに1人が3時間、組立に3人が30分かかった場合】

カット:1人 × 3時間 = 3人時

組立:3人 × 0.5時間 = 1.5人時

合計 4.5人時がその製品1セットに対する実工数

実工数を正確に計算するには、作業単位を細かく分けて管理することが重要です。3時間以上かかるタスクは、さらに分割することで見積もりや進捗管理の精度が上がります。

実工数の見積もりで確認すべき項目

実工数の見積もりを正確に行うには、作業範囲、タスクの構造、スキル、過去データ、リスクなど複数の要素を整理して検討する必要があります。

作業範囲と前提条件を明確にする

見積もりの前提として、業務の範囲と前提条件を明確に定義します。どの作業を対象にするのか、何を成果物とするのかが曖昧なままでは、後から要件追加が発生し、実工数に大きなズレが生じます。また、設備や外注の制約、納品タイミングなど、外部要因も早い段階で把握しておきます。

タスクの細分化と標準化

見積もり精度を高めるためには、タスクを細かく分割し、標準的な作業単位に整理します。3時間以内の粒度を目安に分けることで、見落としや過剰な見積もりを防ぐことができます。さらに、標準化されたタスク構造があると、複数プロジェクトでの再利用や比較がしやすくなります。

担当者のスキルを考慮する

誰が作業を行うかによって必要な時間は変わります。新人と熟練者では1.5倍〜2倍の差が出ることもあるため、担当者のスキルレベルを考慮した見積もりが必要です。また、複数名で作業する場合の連携効率も反映させると、実態に近い数値になります。

管理工数と間接作業を含める

会議、資料作成、社内調整といった間接業務にかかる時間も含めておきます。これらの管理工数は合計工数の1〜2割を占めることもあります。プロジェクトマネジメントやレビュー対応に使う時間も計上しないと、後で実工数が膨らむ原因になります。

バッファを設定する

見積もり段階で想定されるトラブルや仕様変更に備え、余裕時間を含めておきます。たとえば、1日8時間の作業に対し6時間を実作業、2時間をバッファとして確保する設計が効果的です。リスクが高いプロジェクトでは、工程ごとにバッファを分散させる手法もあります。

過去の実績データを参考にする

過去の実工数データがある場合は、それを基準にすることで精度が高まります。類似業務に対して、どの工程にどれだけの時間がかかったかを分析し、差異の要因を把握することで、見積もりの信頼性が向上します。記録がなければ、定性的でも実績ベースの会話が有効です。

見積もりレビューを実施する

見積もりは一人で完結せず、関係者に共有して内容を確認してもらいます。プロジェクトマネージャーや技術者、業務部門など、異なる視点からの確認によって、漏れや見落としが発見されやすくなります。レビューを前提に作成することで、客観性のある見積もりになります。

実工数が妥当かどうか見分けるポイント

実工数が見積もりと大きくずれていると、納期や予算に影響が出ます。工数が適切だったかを確認するには、複数の観点から判断する必要があります。

見積もりと実際の工数に極端な差がないか

最初に立てた見積もりと、実際にかかった工数の差を比較します。たとえば、20人時の見積もりに対して実績が35人時だった場合は、見積もりの精度不足か、計画にない作業が発生した可能性があります。逆に予定より大幅に早く終わった場合は、標準より効率的だったのか、それとも作業が不完全だったのかを検討します。

記録された作業時間が実際と合っているか

報告された作業時間が、実際のタスク内容と一致しているかをチェックします。タスクが終わっていないのに多くの時間が報告されていたり、予定より少ないのにタスクが完了していたりすると、記録の信頼性に疑問が生じます。工数管理ツールや勤怠データと照合しながら、作業の流れと整合性を確かめることが重要です。

想定外の作業が含まれていないか

作業範囲外の業務(スコープ外作業)が実工数に含まれていないかも確認が必要です。たとえば、急な仕様変更や別業務のヘルプ対応などが重なった場合、工数は増えますが、本来の見積もり対象には含まれていない可能性があります。異常に多い工数や、不自然な時間の偏りがあれば、その背景を確認します。

実工数を削減・効率化するための方法

実工数を削減するには、業務の見直し、スキルの強化、そしてツールの活用という3つの観点からアプローチすることが効果的です。

無駄な作業や非効率な工程を減らす

作業時間が長くなる原因には、手戻りや判断の遅れ、不要な手順が放置されていることです。まず、業務フローを見える化し、どの工程に無駄があるかを洗い出します。定型作業には手順書を作成し、作業のばらつきを防ぎます。よく使う帳票やメール文面はテンプレート化すると、1回あたりの処理時間を短縮できます。

工数管理ツールで記録と分析を自動化する

工数の可視化と記録の手間を減らすには、専用のツールを活用するのが効果的です。クラウド型の工数管理ツールを導入すれば、社員は作業時間をブラウザやスマホから簡単に入力できます。入力されたデータは自動的に集計され、作業ごと・人ごとの実工数がグラフで見えるようになります。

勤怠管理やタスク管理ツールと連携することで、入力の二重作業を避けられる点も大きなメリットです。実工数がリアルタイムに可視化されれば、管理者は早期にボトルネックに気づくことができ、調整や支援をスムーズに行えます。

スキルの強化と外部活用で作業時間を短縮する

実工数は、作業者のスキルと経験によって大きく左右されます。同じ業務でも、新人は8時間かかる一方、熟練者なら4時間で終えることもあります。そのため、継続的な教育やOJTによる育成は、直接的な工数削減につながります。

特に人手が限られている中小企業では、すべてを内製で抱え込むより、リソースを柔軟に外部と連携することで、全体の工数を最適化しやすくなります。

実工数のデータ分析による業務改善

実工数のデータを分析すれば、どこに時間がかかっているかが明確になり、業務改善やコスト削減につながります。数字を見て終わるのではなく、現場の行動に結びつけることが重要です。

時間がかかる作業を特定して改善する

実工数をタスク単位で分析することで、予想以上に時間を使っている作業を発見できます。例えば、入力業務や社内調整に多くの時間が使われている場合、それを削減するだけでも大幅な改善になります。ボトルネックとなる作業が見つかれば、フローの見直しや、別の担当者への再配置など具体的な対策を講じることができます。

また、実工数が短すぎる作業も見逃してはいけません。本来必要な作業が省略されていたり、品質に問題がある可能性もあるため、少ない工数で済んでいる理由も検証の対象とします。

実績と見積もりを比較して次に活かす

プロジェクトが終わった後に、見積もり工数と実工数を比較し、差が出た原因を分析することで、次回の見積もり精度を上げることができます。毎回の差異を記録しておけば、「この工程では実際に2割増しになる傾向がある」といった傾向も見えてきます。

この分析は、見積もり担当者の勘や経験に頼らず、客観的なデータで裏付ける材料になります。蓄積された実工数データは、類似プロジェクトの工数予測にも転用でき、計画立案の精度を高めることができます。

チーム全体の働き方を見直す材料にする

個人やチームごとの実工数を比較することで、負荷の偏りや生産性の差を把握できます。特定の担当者だけに負担が集中していれば、役割の再分担を検討すべきです。逆に、生産性の高いメンバーの働き方を共有することで、チーム全体の効率が上がる可能性もあります。

このような分析結果は、単なる管理資料ではなく、業務改善の会議で活用したり、現場の意識改革につなげるきっかけになります。定期的に振り返りの場を設けて、改善を継続できる仕組みを作ることが重要です。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

最後に、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

最新版!ソフトウェア開発における個別原価管理の基本

ソフトウェア開発における個別原価管理にお悩みではありませんか?

ソフトウェア開発における個別原価管理の基本から、その目的やメリット、具体的な進め方までを詳しく解説します。

ソフトウェアの資産化完全ガイド

ソフトウェアの資産計上は、会計や税務、原価管理などの複雑さから難易度が高く、うまく進められていない企業も多いのではないでしょうか?

ソフトウェアの資産化に関する基本的な知識や判断のポイント、工数管理や資産化のタイミングなどを解説します。

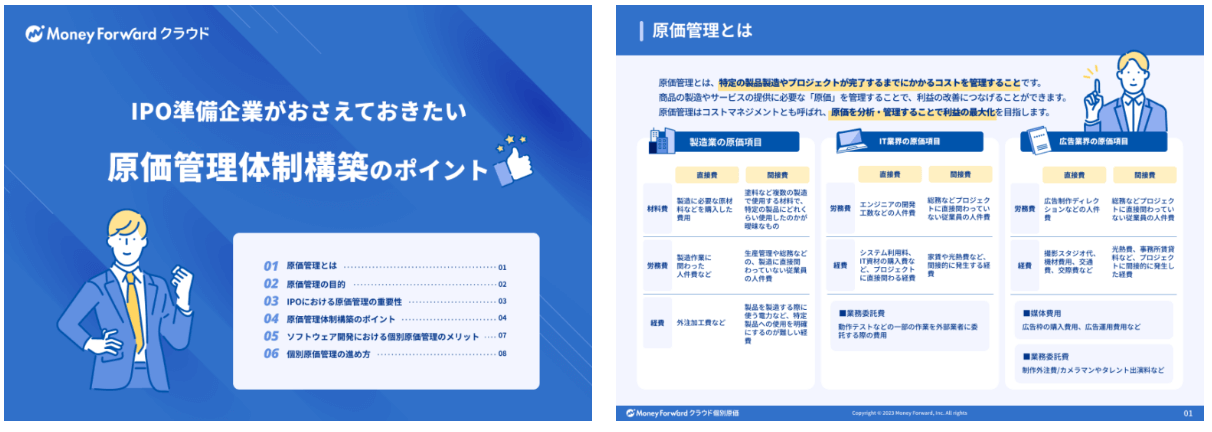

IPO準備企業におすすめ!原価管理体制構築のポイント

個別原価管理は、IPOに必要とされるあらゆる経営管理体制の構築・運用と密接に関連しており、非常に重要です。

これから原価管理をはじめる企業向けに、体制構築のポイントや進め方を解説します。

マネーフォワード クラウド個別原価 サービス資料

IT開発・プロジェクト型ビジネスのための個別原価管理システムをお探しではありませんか?

マネーフォワード クラウド個別原価は、個別原価計算はもちろん、プロジェクト申請・工数入力・資産振替・レポート作成までの一連の業務をワンストップでサポートします。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

【徹底網羅】BCP対策の具体例を紹介!業種別・企業別の成功事例も

予期せぬ自然災害や感染症拡大、サイバー攻撃などのリスクが高まる現代において、それらの被害が生じることを前提として、企業の事業継続性が求められます。 長期的な安定経営を目指すうえで、…

詳しくみるエクセルでプロジェクト管理をするには?より効率化する方法も解説

プロジェクトの目標を達成するためには、関係するタスクやリソース(ヒト・モノ・カネ・情報)を効果的に管理することが大切です。 プロジェクトは、多くの従業員が複数のチームに分かれてタス…

詳しくみるBCP対策の費用ガイド|費用対効果の考え方とコスト抑制のポイントを解説

BCP対策は、万が一に備えて企業が取り組むべき重要な施策ですが、導入には一定の費用がかかります。そのため、費用対効果を意識しながら、計画的に進めることが重要です。設備やインフラの導…

詳しくみる原価管理とは?目的やメリット、効果的な管理方法を解説

原価管理とは、製品・サービスの創出に必要な労務費や材料費などの原価を管理する活動全般を指します。 原価管理は、企業を運営し、適切に利益を上げていくために不可欠な要素となっています。…

詳しくみる間接工数とは?多いと何が問題?直接工数との違いや削減の取り組みを解説

間接工数とは、製品やサービスの生産に直接関わらない業務に使われる時間のことです。会議、資料作成、社内のやり取りなど、これらの業務は、積み重なると企業の利益を大きく圧迫します。特に中…

詳しくみるプロジェクト収支管理とは?重要性や方法、ツールの選び方を解説

プロジェクトを推進する際、収入と支出の管理は必須です。企業では、新規事業の立ち上げ、システム開発や導入、業務プロセスの抜本的な見直しなど、さまざまなプロジェクトが企画されます。それ…

詳しくみる