- 更新日 : 2025年4月22日

工数管理が意味ない・無駄といわれる理由|メリットや解決策を徹底解説

工数管理は、プロジェクトの進行やリソースの最適化に欠かせない手段ですが、「意味ない」「無駄」と感じる人も少なくありません。しかし、工数管理を適切に活用すれば、プロジェクトの成功率を高め、業務効率化や生産性向上を実現できます。

本記事では、工数管理が意味ないといわれる理由やメリット、デメリット、効率的な工数管理を実現するための解決策を詳しく解説します。

目次

工数管理が意味ないといわれる理由

工数管理の目的は、プロジェクトの進捗やコストを正確に把握し、業務の効率化を図ることです。しかし、現場で効果的に活用されていない場合、工数管理は「意味がない」と認識されることが多くなります。

具体的には、工数管理が以下の点で適切に運用されていないことが主な要因です。

- 入力作業の煩雑さ

工数管理に必要なデータ入力が面倒で時間がかかる場合、従業員は工数入力に対するモチベーションを失いやすくなります。このような場合、工数管理の効率的な運用が難しくなり、管理作業に対する負担が大きくなります。 - 使用ツールの非効率性

Excelのような手動入力が必要なツールを使用している場合、データ集計に手間がかかるため、リアルタイムでの進捗把握が非常に困難です。「進捗の把握」や「コスト管理」といった工数管理の目的を達成しづらくなり、現場での効果的な活用が妨げられます。 - データの活用不足

集めた工数データが実際の業務改善に活用されない場合、従業員は入力作業を「無駄だ」と感じることが多くなります。工数データが問題の早期発見やプロジェクトの改善に役立たない場合、従業員は工数管理の重要性を感じられなくなり、信頼性も低下します。

このように、工数管理が効率的に運用されていない、データが十分に活用されていない状態が続くと、工数管理の効果が薄れ、現場の従業員に「意味がない」と認識されてしまうでしょう。

工数管理の概要については以下の記事で詳しく解説しているので、あわせてご確認ください。

工数管理を行う5つのメリット

工数管理は、プロジェクトの進捗状況を把握し、効率的なリソース配分を実現するための重要な手段です。工数管理を適切に行うことで、さまざまなメリットが得られます。

ここでは、工数管理を行う5つの主なメリットを紹介します。

1. プロジェクトの進行を効率化できる

工数管理を実施し、各タスクにかかる工数(例:時間、労力など)を明確に把握することで、プロジェクトを計画的に進行できます。予期せぬ遅れやリソース不足に迅速に対応できるため、プロジェクト全体の遅延を最小限に抑えることが可能です。

タスクごとの進捗状況や残り工数が可視化されるため、作業の優先順位や進行状況を正確に把握し、スケジュールの遅延を防止できます。

担当者ごとのタスク量や進捗状況を適切に管理することで、リソースの過負荷や偏りを防ぎ、プロジェクト全体のスムーズな進行を実現します。

2. リソースの最適化を図れる

タスクごとに必要な作業時間やメンバーの負荷状況を把握することで、プロジェクトのリソース(例:人員、時間など)を最適化できます。

たとえば、特定のメンバーに作業が集中している場合、作業負担を他のメンバーに分配することで、リソースの偏りを解消できます。リソースを効率よく活用することで、円滑なプロジェクト進行を実現可能です。

リソース配分の最適化は、無駄なコスト削減にもつながり、予算内でプロジェクトを進める助けになります。

3. プロジェクトの進捗や成果を可視化できる

工数管理を行うことで、プロジェクトの進捗状況や成果をリアルタイムで可視化し、各担当者の作業工数や実績を定量的に把握できます。

また、工数管理はチーム内の連携を促進する手段です。進行中のタスクや作業にかかる時間をメンバー間で共有することで、チーム内の協力体制を強化し、効率的なプロジェクト進行をサポートします。

4. 従業員のモチベーションが高まる

工数管理により、作業時間や進捗状況が明確になると、従業員は目標に向かって着実に進んでいる実感を得やすくなり、仕事のモチベーションが高まります。

また、プロジェクト全体の進捗が可視化されることで、従業員は自分の役割や貢献度を把握しやすくなります。これにより、自ら進捗を管理し、業務改善に取り組む意識が高まるでしょう。

工数管理は単なる業務の進捗管理にとどまらず、従業員の自律性を高め、組織全体の成長にも寄与する重要な要素です。

5. 計画・見積もりの精度が向上する

過去のプロジェクトの実績データを活用することで、類似案件の見積もりがより正確になります。

たとえば、過去に実施した類似プロジェクトのデータをもとに工数を予測すれば、高精度な計画や見積もりを立てられます。その結果、無駄なリソースの割り当てを回避できるでしょう。

また、継続的な工数管理を通じて、実際の作業と予測との差異を検証し、次回のプロジェクトの見積もり精度を改善できます。データを蓄積することで、計画や見積もりの精度が高まり、納期遅延や品質低下のリスクを低減できます。

工数管理を行う3つのデメリット

工数管理は効率的なプロジェクト運営に欠かせない手段ですが、導入や運用にはいくつかのデメリットが存在します。

ここでは、工数管理を行う3つのデメリットを紹介します。

1. 工数入力の手間がかかる

各作業の時間を正確に記録するためには、日々の業務終了後に担当者が詳細にデータを入力しなければなりません。

しかし、忙しい業務のなかで逐一時間を記録することは非常に手間がかかるため、入力作業が従業員にとって大きな負担となります。さらに、記録ミスや入力忘れが発生すると、あとで訂正作業が必要になり、作業効率が低下する可能性もあります。

工数管理にかかる手間が業務全体の生産性低下を招く場合もあるため、導入時には慎重な検討が必要です。

2. 管理コストが増加する

工数管理専用のツールやシステムを導入する場合、ソフトウェアの購入費やライセンス料、システムの保守・更新費用などのコストが発生します。

ツールの運用に必要な教育やトレーニングもリソースとして計上する必要があり、これらのコストが積み重なることで、予想以上に管理コストが増加します。管理者や担当者を増員する場合は、人件費もコストとして計上しなければなりません。

中小企業やスタートアップ企業にとっては、これらの追加コストが経営を圧迫する要因となります。

3. 工数データの正確性を確保するのが難しい

工数を正確に記録するためには、従業員が日々の作業時間を誤りなく入力する必要がありますが、ヒューマンエラーを完全に防ぐことは難しいとされています。

とくに、複数のプロジェクトを同時進行している場合や、細かいタスクの進捗を逐一追うことが求められる場面では、どの作業にどれだけの時間を費やしたかを正確に把握することが困難です。

このような状況では、工数データに不正確な情報が混入し、プロジェクトの進捗や予算の管理に支障をきたすリスクが高まります。

効率的な工数管理を実現するための4つの解決策

複数のタスクが同時に進行する複雑な作業のなかで、効率的に工数を管理することは簡単ではありません。

そこで、効率的な工数管理を実現するための4つの解決策を紹介します。

1. 工数管理の目的を明確にし、社内で周知する

工数管理に意味がないと感じる原因のひとつとして「目的の不明確さ」が考えられます。そのため、工数管理を効果的に行うためには、まず実施目的を明確にし、社内全体で共有することが重要です。

工数管理の主な目的は、単なる作業時間の記録にとどまらず、プロジェクトの進捗管理やコスト管理、業務の効率化を図ることにあります。目的を徹底的に周知することで、従業員の意識が変わり、積極的に工数入力に取り組むようになるでしょう。

2. 工数管理の分析結果をチーム内で共有する

工数データを分析することで、プロジェクトの進捗状況や課題が明確になります。その結果、予算オーバーや納期遅延の原因を早期に特定し、迅速に改善策を講じることが可能です。

分析結果をチーム内で共有すれば、チーム全体の作業効率が向上します。従業員は自分の業務がプロジェクト全体に与える影響を実感しやすくなり、モチベーションやコスト意識の向上が期待できます。

さらに、データを可視化することで、上層部に対して透明性の高い報告を行うことが可能となり、信頼獲得にもつながるでしょう。

3. 定期的に振り返りを行い、改善点を議論する

工数管理を効果的に行うためには、プロジェクトの進行中に定期的に振り返りを行うことが重要です。

とくにウォーターフォール型の開発では、プロジェクト終了後に工数分析を行うことが多く、進捗遅れや工数の無駄遣いを発見するタイミングが遅れがちです。プロジェクト進行中に振り返りを実施すれば、リアルタイムで課題を把握し、迅速に改善策を実行できます。

PDCAサイクルを回し、問題の早期発見と改善を繰り返し行うことで、工数管理の成果を最大化できます。

4. 工数管理ツールを導入する

Excelなどのスプレッドシートを使用している場合、入力や集計に手間がかかり、人的ミスが発生しやすくなります。そのため、専用の工数管理ツールを導入するのがおすすめです。

工数管理ツールは、データの入力や集計を自動化し、リアルタイムで情報を共有・更新できるため、チーム全体の作業効率を大幅に向上させます。また、進捗管理や詳細な分析機能を備えたツールを活用すれば、業務の進捗状況やリソース配分を正確に把握できます。

ただし、自社の業務にあわないツールを選ぶと、逆に管理が煩雑になる可能性があるため、慎重に比較・検討することが重要です。

工数管理ツールを比較・検討する際の3つのポイント

最後に、工数管理ツールを比較・検討する際の3つのポイントを紹介します。

1. 操作性が優れているか

ツールの使いやすさは、業務効率や導入後の定着率に大きく影響します。従業員がストレスなく使えるインターフェースを備えているかどうかを事前に確認しましょう。

具体的には、直感的に操作できるUI(ユーザーインターフェース)や、複数のデバイス(例:スマートフォン、タブレットなど)から入力できる機能があると便利です。カレンダーとの連携機能や、工数入力をサポートするアラート機能などがあると、記録漏れを防ぎ、精度の高いデータを得られるでしょう。

ツールの操作が難しい場合、従業員はツールの使用を避けがちになり、結果として工数管理の効果が薄れてしまいます。日々の入力作業が負担にならない設計が、ツール導入の成功を左右する重要な要素です。

2. 自社の業務に適した機能が備わっているか

工数管理ツールを選定する際には、以下のような機能が必要かどうかを確認しましょう。

| 機能 | 特徴 |

|---|---|

| 工数入力 | 作業時間を簡単に入力し、時間管理を効率化 |

| 進捗管理 | プロジェクトやタスクの進捗状況をリアルタイムで把握 |

| 予実管理 | 予定工数と実績工数を比較し、進捗のズレを早期に発見 |

| 原価管理 | 工数にもとづいてプロジェクトや業務のコストを計算し、経営判断をサポート |

| リソース管理 | チームメンバーの作業負荷を可視化し、リソースの最適化を支援 |

| レポート作成 | 集計されたデータをもとに、工数の分析レポートを自動生成 |

| アラート機能 | 工数が予定を超えた場合や期限が迫っている場合に通知を送信 |

たとえば、原価管理を重視する場合には、工数を正確に計測できるツールが必要です。ツールを活用することで、プロジェクトのコスト計算の正確性が増し、経営判断に役立つ情報を得られます。

また、勤怠データと工数データを連携できれば、工数の不整合を防ぎ、リアルタイムでプロジェクトの進捗状況や原価を把握できます。

3. コストに見合う効果が得られるか

ツールにはさまざまな価格帯があり、導入費用や月額費用に見合う効果が得られるかを事前に評価することが重要です。

高機能なツールが必ずしも最適とは限りません。自社の業務の規模や目的にあったツールを選ぶことが費用対効果を高めるポイントです。

たとえば、少人数のチームにはシンプルで低コストなツールが適しており、大規模なプロジェクトや複数の部署で使用する場合は、より多機能なツールが求められます。効果的な投資を実現するためには、無料トライアルを活用して実際に使用感を確認し、導入コストと提供される機能の有用性を比較・検討しましょう。

工数管理ツールの選び方を把握した後は、以下の記事でさまざまなツールを比較し、自社に最適なものを見つけましょう。

現在の工数管理を見直し、効果的な改善策を実践しよう

工数管理が意味ないとされる背景には、工数の過剰な細分化や現場の実態にあわない方法が大きく影響しています。効果的な工数管理を実現するには、柔軟なアプローチと適切なツールの活用が重要です。

業務にあわせた見直しと改善策を実践することで、効率的な運用が可能となり、チームの生産性向上を実現できます。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

最後に、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

最新版!ソフトウェア開発における個別原価管理の基本

ソフトウェア開発における個別原価管理にお悩みではありませんか?

ソフトウェア開発における個別原価管理の基本から、その目的やメリット、具体的な進め方までを詳しく解説します。

ソフトウェアの資産化完全ガイド

ソフトウェアの資産計上は、会計や税務、原価管理などの複雑さから難易度が高く、うまく進められていない企業も多いのではないでしょうか?

ソフトウェアの資産化に関する基本的な知識や判断のポイント、工数管理や資産化のタイミングなどを解説します。

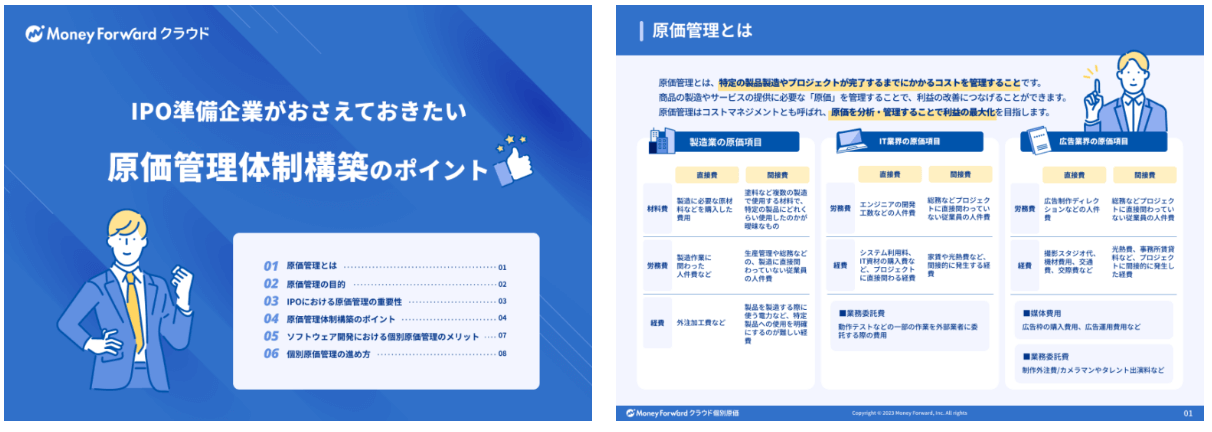

IPO準備企業におすすめ!原価管理体制構築のポイント

個別原価管理は、IPOに必要とされるあらゆる経営管理体制の構築・運用と密接に関連しており、非常に重要です。

これから原価管理をはじめる企業向けに、体制構築のポイントや進め方を解説します。

マネーフォワード クラウド個別原価 サービス資料

IT開発・プロジェクト型ビジネスのための個別原価管理システムをお探しではありませんか?

マネーフォワード クラウド個別原価は、個別原価計算はもちろん、プロジェクト申請・工数入力・資産振替・レポート作成までの一連の業務をワンストップでサポートします。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

自社開発ソフトウェアはいつ資産計上できる?判断基準や取得価額の算定法を解説

自社開発ソフトウェアは、無形固定資産として資産計上が可能です。ただし、自社開発ソフトウェアはすべて資産計上できるのではなく、目的や工程により資産計上できるか否かが異なります。なお、…

詳しくみるBPOサービスを徹底解説!特徴やデメリット、検討ステップも紹介

ビジネスの競争が激化する中、多くの企業が効率化とコスト削減を追求する手段として、BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)に注目しています。 BPOは単なるアウトソーシングでは…

詳しくみる部門別原価計算とは?実施手順やメリット、課題などを解説

部門別原価計算とは、製造間接費を、製品ごとではなく部門ごとに集計して配賦を行う会計プロセスを指します。 部門別原価計算を行うことで、部門ごとのより正確な原価管理を実施できるようにな…

詳しくみるBCP対策におけるサーバーの重要性|想定リスクと運用ポイントを解説

サーバーは業務システムや重要データを支える、企業活動の基盤となっています。万が一、自然災害やサイバー攻撃などでサーバーが停止すれば、事業継続に深刻な影響を及ぼすでしょう。 こうした…

詳しくみるバックオフィスとは?業務内容や事務との違い、効率化の手順を解説

バックオフィスとは、経理・人事・総務・法務など、顧客と直接対面せずに企業活動の基盤を支える業務全般のことです。 専門性が求められる職種も多いため、業務の属人化や特定の担当者の業務量…

詳しくみるSOC1レポートとは?必要性やメリットを詳しく解説

昨今、多くの企業がクラウドサービスを活用して業務を行っています。クラウドサービスの種類は多岐にわたるため、サービスを利用する人にとっては「どのサービスが信頼できるのか」判断しづらい…

詳しくみる