- 作成日 : 2025年1月14日

垂直統合とは?種類やメリット・デメリット、ポイントを解説

垂直統合とは、企業がサプライチェーンの上流から下流までのプロセスを自社内で統合する戦略で、製造から販売までの一貫体制を構築することを指します。

垂直統合にはさまざまなメリット・デメリットがあるため、これらを踏まえた上で検討する必要があります。

本記事では、垂直統合の概要や種類、メリット・デメリット、検討する際のポイントを解説します。

目次

垂直統合とは

垂直統合とは、製品やサービスを提供する過程で、これまで外部に委託していた工程を自社で行うために、M&A(企業の合併・買収)やアライアンス(企業間の提携)などの手段を通じて、それらの工程をまとめ上げることです。

例として、「製造業が外注していた原材料の調達や製品の販売を自社で完結できるようにすること」などが挙げられます。

似た言葉としては、水平統合があります。水平統合は、同一の工程を担う複数の企業が連携するモデルであり、垂直統合は川上から川下までの工程を一貫して自社で担う点が異なります。

垂直統合のメリット

垂直統合には、以下のメリットがあります。

- コスト削減/利益率の向上

- 品質管理の向上

- 競争優位性の強化

コスト削減/利益率の向上

垂直統合をすることで、外部企業に支払っていた手数料や中間マージンを削減することができます。

例えば、原材料調達や販売を自社内で完結させることで仕入コストや販売手数料が削減できるため、その分利益率が向上します。

また、自社内で供給工程を統合することで、各工程のコストを削減しやすくなります。工程に携わる企業を多く取り込むほど、外注費との差額を吸収できるため、供給コストの大幅な削減が期待できるのです。

自社内で供給を完結させることによって外部企業の状況に依存せずに済むため、供給安定化と同時にコスト削減も可能となり、利益率も安定するでしょう。

品質管理の向上

垂直統合によってサプライチェーンを自社内で管理できるようになるため、各工程の品質管理を徹底しやすくなります。これにより製造プロセスやノウハウの蓄積が進み、より精度の高い品質管理が可能です。

また外部への情報流出を防ぎ、製造技術や工程管理に関する機密情報を社内に集約することができるため、競争優位を維持しつつ、品質向上に寄与します。

品質に関する意思決定を迅速に行えるため、問題が生じた際にも柔軟に対応でき、最適な品質管理を実現できます。

競争優位性の強化

<垂直統合による一貫したサプライチェーンを保持することで、競合他社や新規参入者に対する参入障壁を高くすることができ、競争優位性を確保しやすく/b>なります。

また、さまざまな技術やノウハウ・顧客情報の共有が進み、商品の競争力強化や新製品開発力の向上も期待できます。

さらに、物流や価格決定を自社でコントロールできるため、市場ニーズに基づく柔軟な戦略の立案が可能です。

新規市場への展開やプライベートブランドの開発も期待でき、差別化を図りやすくなります。

垂直統合のデメリット

一方で、垂直統合には以下のデメリットがあります。

- 多額の初期投資が必要

- 経営資源の分散

- 柔軟性の低下

多額の初期投資が必要

垂直統合には、買収や統合に関するコストがかかります。特にM&Aによる統合では、買収資金やアドバイザーへの手数料といった大規模な資金投資が必要です。これに加え、デューデリジェンスや企業価値の算定費用も発生します。

新しい分野へ進出する場合は、これまでにない設備の導入や新たな顧客の開拓が必要です。長期的な回収が見込めるものであっても、初期段階では大きな負担となるでしょう。

新規事業が期待通りに成功しない場合、撤退するためのコストも発生します。設備売却や従業員の整理といった撤退のための手間も含め、結果として大きな負債になる恐れがあります。

このように多額の初期投資が必要であることが、デメリットの一つです。

経営資源の分散

多様な事業を手掛けることで経営資源が広範囲に分散し、効率が低下するリスクがあります。

新規事業へのリソース配分によって主力事業に投入する経営資源が不足し、専門性が薄れる可能性があります。本業で築いた技術力やノウハウが発揮しにくくなると、競争力の低下につながります。

また、複数の事業を適切に管理するための組織体制が必要となりますが、各分野での深い専門性の維持は容易ではありません。

経営資源の分散によって各分野の強化が難しくなり、経営全体のバランスを保つことも困難になり得ます。

これらは長期的な事業の成長に影響を及ぼす要因にもなります。

柔軟性の低下

垂直統合によって基本的に社内で生産が完結するようになるため、他社との連携が制限されます。これにより、市場の変化や技術革新に対して、迅速に対応する柔軟性が失われることが懸念されます。

組織規模の拡大に伴い、意思決定に必要な要素も増加します。そのため、戦略の立案や施策の実行において意思決定が遅れ、柔軟な対応が難しくなる可能性が高まります。

また新しい技術の導入が求められる場合、統合先の影響を考慮しなければならず、迅速に実行できないリスクがあります。この遅延が競争優位性の喪失につながる恐れもあります。

垂直統合の種類

垂直統合には、大きく3つの種類があります。

- 前方統合(川下統合)

- 後方統合(川上統合)

- 完全統合

それぞれの特徴・具体例・メリット・デメリットは、以下のとおりです。

| 種類 | 特徴 | 具体例 | メリット | デメリット |

| 前方統合 (川下統合) | サプライチェーンの下流にあたる販売や流通など、消費者に近い工程を自社に統合する。 | 製造業が販売店を買収し、自社で販売を行う。 | 消費者に近い情報を得やすくなり、迅速なニーズ対応が可能。 | 初期投資が大きく、流通・販売の専門知識が必要になる。 |

| 後方統合 (川上統合) | サプライチェーンの上流にあたる原材料の調達や生産など、供給元に近い工程を自社に統合する。 | 製紙企業が山林を買収し、木材の調達を自社で行う。 | 原材料コストの削減や品質管理の一貫化が可能。 | 資源の管理や生産のノウハウが必要で、運営コストが増える。 |

| 完全統合 | サプライチェーン全体を自社で管理し、川上から川下までの全工程を一貫して行う。 | 農業(生産)から店舗販売までの全てを自社で行う。 | 品質とコストの管理がしやすく、全体の効率向上が可能。 | 全工程を担うため資本・人材の負担が大きい。意思決定の柔軟性に欠ける。 |

垂直統合を検討する際のポイント

垂直統合を検討する際は、以下のポイントに留意しましょう。

- 統合によるシナジー効果はあるか

- リスクとリターンのバランスが良いか

統合によるシナジー効果はあるか

統合によってシナジー効果を生み出せるかを、事前に確認しましょう。

具体的には、以下のポイントについて検討します。

- 統合により原材料や物流コストが削減できるか、全体の生産性が向上する可能性があるか

- 自社内で品質を管理することで製品やサービスの質が安定するか、ブランド価値が向上するか

- サプライチェーンの前後工程を自社で担うことで納期の短縮や柔軟性が確保できるか

- 他社と差別化できる技術やノウハウが獲得でき、競争優位性が高まるか

リスクとリターンのバランスが良いか

リスクとリターンのバランスが良いかについても、確認が必要です。

具体的には、以下のポイントを確認しましょう。

- 初期の設備投資や人件費が長期的なリターンを上回る可能性があるか

- 特定の産業に依存するリスクが増加し、業界や市場の変動から影響を受けやすくならないか

- 自社の規模で統合を行った場合、十分にスケールメリットを発揮できるか

- 統合する分野における専門知識や技術不足により、想定した効果が得られない可能性はないか

まとめ

垂直統合は、企業がサプライチェーン全体を自社内で統合し、製造から販売までを一貫管理する戦略です。

コスト削減、品質管理の向上、競争優位性の強化が期待できる一方で、多額の初期投資や経営資源の分散、柔軟性の低下といったデメリットも伴います。

垂直統合には、前方統合(川下統合・販売強化)、後方統合(川上統合・調達強化)、完全統合の3種類があり、企業戦略に合わせた選択が必要です。

垂直統合を検討されている方は、ぜひ本記事の内容を参考に検討を進めてみてください。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

最後に、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

中堅グループ企業における会計システム統一のポイント

中堅グループ企業にとって、バックオフィスや経理部門の負荷軽減・コスト削減は、大きな課題ではないでしょうか。

本資料では、会計システム未統一による課題やシステム統一のステップをまとめました。システム統一を進める上で気をつけるべきポイントや具体的なソリューション、導入事例も解説しています。

財務会計と管理会計の基本

予実管理の煩雑さは大きな課題です。手作業に依存した業務プロセスやデータの連携不足、エクセルによる予実管理に悩む企業も多いのではないでしょうか。

財務会計と管理会計の基本を押さえつつ、予実管理の正確性とスピードを両立させるためのポイントと具体的な解決策を詳しく解説しています。

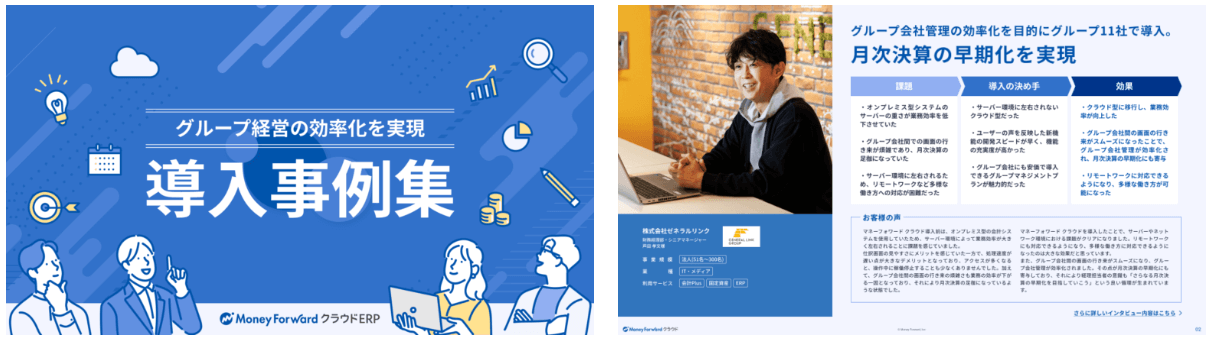

課題別導入事例集〜グループ経営効率化〜

マネーフォワード クラウドERPを導入し、グループ経営の効率化を実現した事例をまとめました。

導入前の課題や導入の決め手となったポイント、導入後の効果など、導入企業様の声をご紹介します。

マネーフォワード クラウドERP サービス資料

マネーフォワード クラウドERPは段階的に導入できるコンポーネント型クラウドERPです。

会計から人事労務まで、バックオフィス全体をシームレスに連携できるため、面倒な手作業を自動化します。SFA/CRM、販売管理、在庫・購買管理などの他社システムとも連携できるため、現在ご利用のシステムを活かしたままシステム全体の最適化が可能です。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

VUCAとは?いまの時代に必要なスキル!企業にとっての意味を解説

社会情勢は目まぐるしく変動し続けており、ビジネスの現場でも対応が求められています。しかし、先の読めない情勢への対応は極めて困難であり、苦慮している企業が多いでしょう。 当記事では、…

詳しくみる自社に最適な多角化戦略を見つける3ステップと成功事例、メリット・デメリットを解説

中小企業の経営者や事業責任者の中には、「自社の事業が鈍化している」「将来の既存事業のリスクに備えたい」と考えている方も少なくありません。 しかし、「多角化戦略って具体的に何をすれば…

詳しくみるホールディングス化とは?メリットやデメリット、実行ステップや事例も解説

ホールディングス化とは、企業が持株会社を中心に事業会社を子会社として運営する経営形態を指します。 ホールディングス化は主に、経営の効率化やリスク分散、M&A対策の強化を目的…

詳しくみるグループ経営における数値管理を最適化する方法とは?

グループ経営を進めるなかで直面する数値管理の課題として、経営状況の可視化やデータ収集のための労力、データのばらつきなどが挙げられます。これらの課題を解決し、経営をより効率的にするた…

詳しくみる人的資本経営の基本 取り組みの流れやポイントを解説

市場環境が絶えず変動し企業間競争が激化していく状況の中で、いかに社員の能力やモチベーションを高め、組織全体のパフォーマンスを向上させるかは、多くの企業が直面する大きな課題となってい…

詳しくみるターンアラウンドとは?意味やメリット・注目された背景を解説

ビジネスシーンにおけるターンアラウンドとは、事業再生や経営改革をあらわす言葉です。経営破綻した企業や、経営破綻の危機に瀕した企業の立て直しを意味します。ターンアラウンドの意味やメリ…

詳しくみる