- 更新日 : 2026年1月7日

一人親方が申請できる給付金など(補助金・助成金)とは?条件や手続きを解説

一人親方でも申請できる給付金などの支援金制度はあります。法人ではない、従業員も雇用していない、規模の小さな事業者を対象としていた制度もありますので要件を満たすなら申請も検討しましょう。

当記事では一人親方向けに各種給付金の概要やその条件・手続きなどを解説していますので、資金調達を考えている方はぜひ目を通してください。

目次

一人親方向け給付金・補助金・助成金の違い

「給付金」「補助金」「助成金」は、一人親方のする資金調達においても重要な役割を持つ存在です。

法的に厳格な定義が置かれているわけではありませんが、傾向としてそれぞれに異なる性質がありますので、まずはその違いを整理しておきましょう。

給付金

給付金は、主に「緊急時の支援」としての意味合いを持つ資金です。

国や自治体が生活を守る目的で支給する資金で、審査がないケースもあり、その場合は所定の要件を満たすことによって受給ができます。また、返済の必要もありません。

コロナ禍で話題になった持続化給付金が代表例です。特定の事由により大幅に売上が落ちてしまった事業者を対象とする救済措置であったり、被災した方を対象とする支援や子育て世帯への支援であったり、給付金にも幅広い用途があります。

補助金

補助金は、主に「事業成長の後押し」としての意味合いを持つ資金です。

経済産業省などの管轄で、新規事業の立ち上げや設備投資など特定の政策目標に沿った事業に取り組んだ事業者が受給できます。支給額の規模は数十万円から数億円におよぶことがあり、受給できれば事業の発展を大きく促進させる足掛かりとなるでしょう。

しかし、受給に向けては審査に通過しなければならず、所定の要件を満たしても確実に受給できるわけではありません。

予算や競争率にもよりますが、要件のクリアはあくまで前提条件として考えるべきであり、そのうえでほかの申請者より高い評価を受けられるような申請内容を作成することが重要になってきます。

助成金

助成金は、主に「雇用環境改善の支援」としての意味合いを持つ資金です。

厚生労働省が主体となり、福利厚生の整備や従業員の採用・教育など、雇用に関わる前向きな取り組みを行った事業者を支援します。

支給額は数十万円程度のものが多く、補助金に比べると規模は小さめです。その反面、所定の要件を満たしさえすれば受給できる傾向にあるため、比較的利用しやすいといえるでしょう。

ただし、従業員を雇用しない一人親方の場合、利用できる制度が限られていることがあります。

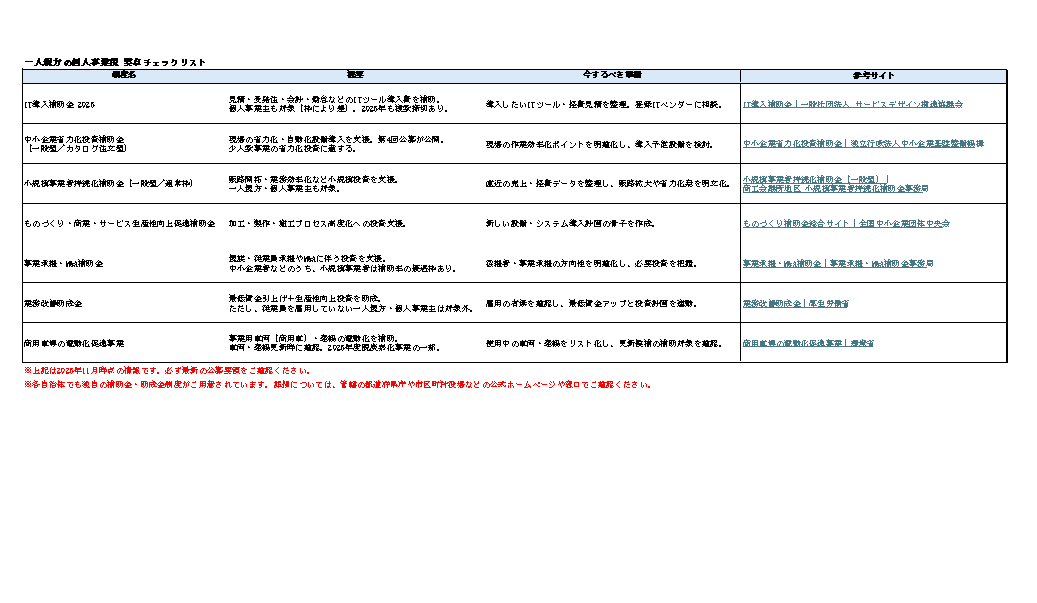

一人親方が申請できる給付金など一覧

一人親方でも利用できる制度の具体例をいくつか紹介します。仕組みが複雑で条件などに悩むこともあるかと思いますが、一人で悩まず、お問い合わせ窓口や給付金に強い専門家に相談することをおすすめします。

小規模事業者持続化補助金:Web制作や作業機器の購入

「小規模事業者持続化補助金」は、経営の持続を実現するための販路開拓や業務効率化に取り組んだ事業者を支援する制度です。名称にもある通り、小規模事業者を対象とした制度であり、一人親方でも利用可能です。

補助が受けられるのは、Web制作や作業機器の導入、設備投資などにかかった経費の一部です。特定の目的で使用したことを証明できることが重要であり、車やパソコンなどの目的外使用ができる汎用性の高いものは対象外になるため注意が必要です。

一人親方の場合、補助率は基本的に2/3ですが、「通常枠」なら補助上限は50万円です。ただし、後継者支援枠など別の枠で申請する場合は、補助上限は200万円となることがあります。

また、申請の際には少なくとも「事業支援計画書」と「直近の確定申告書」を提出する必要があります。

こちらのページでも詳しく紹介しています。

また、最新情報はこちらの公式HPからご確認ください。

IT導入補助金:会計ソフトやITツールの導入

「IT導入補助金」は、事業者の労働生産性向上を目的とし、業務効率向上やDX化に寄与するITツールを導入した場合に申請できる補助金です。

中小企業および小規模事業者などが対象で、建設業を営む個人事業主も従業員300人以下であれば申請要件を満たします。申請には、事業計画書の作成のほか、「GビズIDプライム」の取得が必要です。

申請枠も多様で、次のようにいくつかの枠が設けられています。

| 通常枠 |

|

|---|---|

| インボイス枠 | |

| セキュリティ対策推進枠 |

|

| 複数社連携IT導入枠 |

|

なお、補助率や補助額は申請枠や導入するものによっても異なります。通常枠であれば、基本的な補助率は1/2、補助額は5万円以上150万円未満となります。

最新情報はこちらの公式HPからご確認ください。

人材開発支援助成金:従業員に研修を実施するとき

「人材開発支援助成金」は、従業員のスキルアップや人材育成に取り組んだ事業者を支援する制度です。

従業員を一切雇用していない一人親方の場合は対象外となりますが、もし今後従業員を雇用することになれば、助成金を利用する機会が出てくるかもしれません。建設業向けのコースも用意されているので、気になる方はこちらの公式HPをチェックしてみてください。

事業再構築補助金:設備投資をするとき

「事業再構築補助金」とは、新分野への展開や業態転換、事業再編など、思い切った事業再構築に取り組む事業者を支援する制度です。

建設業やそのほかの業種について、次のような活用イメージが紹介されています。

- 解体工事業の場合

建築物の解体を行う事業者が、解体作業時に発生する素材を使用した燃料製造を新たに開始。 - 飲食料品卸売業の場合

米、肥料、農業資材などの卸売事業者が、米加工品製造および販売を新たに開始。 - 半導体製造装置部品製造の場合

半導体製造装置の技術を応用して、洋上風力設備の部品製造を新たに開始。

第13回公募時点では「成長分野進出枠(通常類型)」「成長分野進出枠(GX進出類型)」「コロナ回復加速化枠(最低賃金類型)」の類型が用意されており、各類型および従業員規模に応じて補助率や補助上限額が設定されています。

例えば、成長分野進出枠(通常類型)の場合、従業員数20人以下の一人親方だと1,500万円が基本的な補助上限額となります(補助率は1/2が基本)。

申請には、以下の書類は用意しなくてはなりません。

- 事業計画書

- 金融機関・認定経営革新等支援機関による確認書

- 決算書

- 直近の確定申告書 など

最新情報はこちらの公式HPからご確認ください。

事業承継・引継ぎ補助金:経営資源を譲り渡すとき

「事業承継・引継ぎ補助金」とは、円滑な事業承継やM&Aを支援するための補助金制度です。

対象者は中小企業者や小規模事業者であり、一人親方でも一般的な要件を満たすことで申請が可能です。

この補助金は次の3つの枠組みから構成されていますが、公募時期により実施の有無や補助上限額などが異なることがあるため、注意が必要です。必要書類についても利用枠によって異なります。

| 経営革新枠 |

|

|---|---|

| 専門家活用枠 |

|

| 廃業・再チャレンジ枠 |

|

最新情報はこちらの公式HPからご確認ください。

地方自治体の助成金や補助金

以上で紹介したもののほか、各自治体で助成金や補助金の制度を運用している場合もあります。

地域の特性に合わせて利用枠や要件が異なりますし、利用できるものがあるとは限りませんが、一度自治体の窓口や地域の専門家に相談して確認してみるとよいでしょう。

一人親方への支援金・支援制度

上記の制度のほか、一人親方でも利用できる支援制度があります。トラブルや退職時に備えてこちらの利用も検討してみましょう。

下請債権保全支援事業:取引先の倒産に備える

「下請債権保全支援事業」とは、下請建設企業や資材業者が発注元に対して持つ、債権の支払いを保証するため制度です。とりわけ、取引先の倒産リスクから下請業者を守ることを目的に設けられています。

この制度は、建設工事に関するもので、かつ、出来高部分などに対する支払いに係る債権が保証の対象となります。

最新情報は国土交通省のHPなどからご確認ください。

建設業退職金共済制度:一人親方の退職金制度

「建設業退職金共済制度」とは、建設現場で働く労働者向けの退職金制度です。

通常であれば雇用されて働く従業員が基本的な対象者ですが、任意組合の設立または加入によって事業主である一人親方自身も同制度を利用できるようになります。

事業主は通常、退職金が得られませんが、将来への備えとしてこの制度を検討する価値はあるでしょう。

詳しくはこちらのHPからもご確認いただけます。

一人親方が給付金などを申請する際の注意点

給付金や補助金の申請を検討する場合、以下の点については注意しましょう。希望どおりにいかない可能性があること、手続きに時間や労力が必要となることにも留意すべきです。

募集期間を確認し締切日を守る

各種制度には、申請期間が設けられています。

常時申請できるものもあれば、特定の期間のみ申請可能なものもあります。特に人気のある制度は早期に締切がくることがあるため、事前に募集要項を確認し、余裕を持って申請することが重要です。

「後払い」での受給となる

多くの補助金などは後払い制度をとっています。

つまり、特定の事業を実施した後に、その経費を精算する形で支給されるということです。このため、初期投資や運転資金として自己資金が必要となり、場合によっては借入金を用意することになるかもしれません。

また、補助率が1/2だとすれば全体の事業費用を自己資金で支払ったうえで、そのうちの半分について補助金が支給される形になりますので資金繰りには注意が必要です。

提出書類をもれなくチェックする

申請時には多くの書類が求められます。

提出書類が不足している、記載内容に誤りがある、という場合だと受理してもらえません。従業員のいない一人親方だと自分自身ですべての書類を準備することになり、多くの負担がかかります。

受給できない場合もある

申請が完了して、条件を満たしていても受給できない場合があります。

上述の通り、補助金は条件を満たして申請した後に審査が行われる傾向にあるため、作成する事業計画などの内容・質にもこだわる必要があるでしょう。

また、不正な申請は厳しく取り締まられています。不正受給が発覚すると返還を求められるだけでなく罰則が科せられますし、意図したものではなくても不正行為は絶対に避けなくてはなりません。

必要に応じて専門家に相談する

申請手続きは複雑で、用意する書類も多様です。一人親方ですと事務作業に費やす時間・労力に限界があると思われますので、専門家の活用も前向きに検討しましょう。

例えば行政書士や社労士、税理士など、給付金などの手続きを強みとしている専門家を探して相談するとよいです。

一人親方がする給付金などの申請に役立つ書類のテンプレート

一人親方が補助金や助成金などの給付金を申請する際には、申請書類として「事業計画書」が必要になる場合があります。この事業計画書には、事業の目的や短期・中期の計画、今後の収益の見通しを具体的に記載します。事業の正当性をしっかり伝えるための大切な書類です。

下記のリンクから、事業計画書のテンプレートをダウンロードいただけます。必要な部分を書き換えてご利用ください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

バックオフィス業務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

図面管理の方法は?種類や選び方を解説

建築プロジェクトにおいて、図面は設計者、施工管理者、職人など、すべての関係者をつなぐ共通言語であり、業務の根幹をなす最も重要な情報です。しかし、その管理が適切に行われていないと、「…

詳しくみる建設業・一人親方向けファクタリングとは?仕組みや業者の選び方を解説

建設業は資金繰りが厳しくなりやすい業界です。工事が完了しても、売掛金が入金されるまでに数か月かかることが多く、材料費や外注費を先払いする必要があるため、手元資金が不足しがちです。こ…

詳しくみる框ドアとフラッシュドアの違いとは?それぞれのメリットと種類も解説

框(かまち)ドアとフラッシュドアは、住宅や商業施設に使用されるドアの代表的なスタイルであり、それぞれ異なる特性や利点があります。 框ドアは、角材や板材で構成されたフレームにより、高…

詳しくみる職長教育と安全衛生責任者教育の違いは?それぞれの基本や注意点を解説

建設現場における安全衛生管理は、労働災害を未然に防ぎ、働くすべての人々の安全と健康を守るための最重要課題です。その中核を担うのが、現場の指揮者や安全衛生管理体制のキーパーソンとなる…

詳しくみる一人親方の労災保険は1ヶ月の短期で加入できる? 長期との違いを解説

建設業や現場作業に携わる一人親方にとって、労災保険の加入は欠かせません。しかし、「短期間だけ働くのに1年分の保険料を支払うのはもったいない」と感じることもあるでしょう。そんなときに…

詳しくみるガラリとは?換気口の仕組みや種類、設置時の選び方を解説

ガラリとは、換気を効率よく行うための装置です。仕組みとしては、空気の流れを調整する羽根板を備えることで、室内外の空気を適切に入れ替えます。ガラリには様々な種類が存在し、それぞれが異…

詳しくみる