- 作成日 : 2025年2月12日

工事見積書とは?無料テンプレートをもとに書き方や各費用を解説

工事見積書とは、工事内容と費用を明示した文書で、発注者と施工者間との工事に関する共通の理解を構築するために大変重要です。両者の認識を一致させ、トラブルを未然に防ぐ役割を果たします。この記事では、工事見積書の基本的な知識から作成方法まで、幅広く解説します。無料のテンプレートも活用いただけます。建設業界での円滑なビジネス展開に役立つ内容となっています。

工事見積書とは?

工事見積書とは、建設や改修工事を行う際に、工事の内容や必要な材料、人件費、その他の経費などを詳細に記載した書類のことです。施工業者が発注者に対して提出します。工事の全体像と費用を把握するために必要となり、作成が義務づけられています。

工事見積書の作成は義務

工事見積書の作成は義務です。特に建設業では、建設業法第20条により、工事の請負契約を締結する際に、工事内容に応じて、工事の種別ごとに材料費、労務費、法定福利費、その他の経費の内訳を明らかにして、建設工事の見積りを行うことが義務付けられています。

工事見積書の役割

工事見積書は、具体的な工事内容と費用を明記することで、発注者との認識のズレを防ぎます。また、取引の透明性を確保し、トラブルを防ぐために重要です。

工事見積から工事開始の流れ

工事見積書から工事開始までの流れは以下のようになります。

- 見積もりの依頼:まず、依頼主が工事を行いたい業者に対して見積もりの依頼をします。この段階では、依頼主が求める工事の内容や規模、期間などを業者に伝えます。

- 見積もりの作成:業者は依頼主からの情報を基に、工事見積書を作成します。この見積書には、工事の内容、必要な材料とその費用、作業時間、総費用などが詳細に記載されます。

- 見積もりの提出と確認:業者は作成した工事見積書を依頼主に提出します。依頼主は見積書を確認し、内容に問題がなければそのまま進めます。問題がある場合や、より詳細な内容を知りたい場合は、業者に対して質問や修正の依頼を行います。

- 契約の締結:依頼主と業者が工事見積書の内容について合意したら、工事の契約を締結します。契約書には、工事の内容、費用、期間、支払い条件などが明記されます。

- 工事の開始:契約が締結されたら、業者は工事を開始します。工事が進行するにつれて、工事見積書は作業の進捗を追跡し、必要な変更を管理するための基準となります。

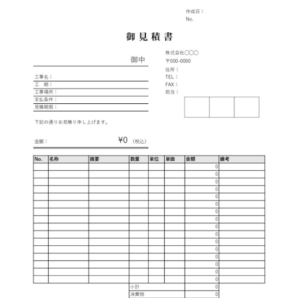

工事見積書のテンプレート

工事見積書の作成には、テンプレートの活用が効率的です。以下より今すぐ役立つテンプレートを無料でダウンロードいただけます。自社に合わせてカスタマイズしながらお役立てください。

工事見積書の記載項目や書き方

工事見積書の基本情報

工事見積書の上部には、以下の基本情報を明記します。

これらの情報を正確かつ詳細に記載することで、発注者は工事の全体像と費用構造を明確に理解することができます。また、施工業者にとっても、工事の計画や準備を適切に行うための重要な基礎資料となります。

見積金額の内訳

見積金額の内訳は、工事費用の透明性を確保するために重要です。以下の項目を含めて記載します。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 直接工事費 | 材料費、労務費、下請け費用など |

| 間接工事費 | 現場管理費、一般管理費など |

| 諸経費 | 保険料、安全対策費、清掃費など |

| 消費税 | 適用される税率と税額 |

各項目の金額を明確に示し、合計金額を算出します。

支払条件と特記事項

支払条件と特記事項は、契約の重要な部分を構成します。以下の内容を含めます。

- 支払方法(前払い、中間払い、完了払いなど)

- 支払期日

- 見積有効期限

- 保証内容と期間

- 追加工事や変更が生じた場合の取り扱い

- キャンセル料の規定

これらの条件を明確に記載することで、後のトラブルを防ぐことができます。

見積書の署名欄

見積書の最後には、署名欄を設けます。以下の要素を含めます。

- 施工者(自社)の代表者名と印鑑

- 発注者(クライアント)の署名欄

- 捺印日付欄

署名と捺印により、見積書の正式性と合意を示します。

見積書作成のポイント

効果的な工事見積書を作成するために、以下のポイントに注意します。

- 正確性:すべての情報が正確であることを確認します。

- 明瞭性:専門用語を避け、わかりやすい言葉で記述します。

- 詳細性:工事内容と費用の内訳を詳細に記載します。

- 一貫性:金額の計算や項目の記載に一貫性を持たせます。

- プレゼンテーション:見やすいレイアウトと適切な書式を使用します。

これらのポイントを押さえることで、専門的かつ信頼性の高い工事見積書を作成できます。

見積書のレビューと修正

見積書の完成後、以下の手順でレビューと修正を行います。

- 内容の再確認:すべての情報が正確かつ完全であるか確認します。

- 金額の再計算:すべての計算が正確であるか確認します。

- 文法と表現のチェック:文章が明確で理解しやすいか確認します。

- 法的要件の確認:関連法規や業界基準に準拠しているか確認します。

- 第三者によるレビュー:可能であれば、同僚や上司に確認を依頼します。

これらのステップを経ることで、高品質で信頼性の高い工事見積書を作成できます。

工事見積書の工事費・工事価格の種類

直接工事費

直接工事費は、工事現場で直接発生する費用を指します。これには材料費、労務費、機械費などが含まれます。

材料費

材料費は工事に必要な資材や部品の購入費用です。コンクリート、鉄骨、木材、電線、配管などの建築資材が該当します。材料の選定は品質と価格のバランスを考慮して行われます。

労務費

労務費は工事に携わる作業員の人件費です。職人や技術者の日当や時給が含まれます。専門性や経験によって単価が変動するため、適切な人材配置が重要です。

機械費

機械費は工事で使用する重機やツールのレンタル料や燃料費です。クレーン、ブルドーザー、掘削機などの大型機械から、電動工具まで様々な機器が対象となります。

間接工事費

間接工事費は、直接工事費以外の諸経費を指します。現場管理費と一般管理費に大別されます。

現場管理費

現場管理費は工事現場の運営に関わる費用です。現場事務所の設置費、警備費、安全管理費、技術者給与などが含まれます。工期や現場の規模によって変動します。

一般管理費

一般管理費は建設会社の本社機能に関わる経費です。営業費、事務所維持費、役員報酬などが該当します。企業の規模や経営方針によって異なります。

諸経費

諸経費は、直接工事費と間接工事費以外の付随的な費用を指します。保険料、税金、手数料などが含まれます。

保険料

工事保険や労災保険などの各種保険料が該当します。工事の規模や危険度に応じて適切な保険を選択することが重要です。

税金

消費税や地方税など、工事に関連する各種税金が含まれます。税率や課税対象は法令に従って正確に計算する必要があります。

手数料

許認可申請や検査に関する手数料が該当します。建築確認申請費用や完了検査手数料などが含まれます。

工事価格の構成

工事価格は、直接工事費、間接工事費、諸経費の合計に、さらに利益を加えて算出されます。利益率は業界の標準や企業の方針によって異なりますが、通常5〜15%程度とされています。

工事費の見積もり方法

工事費の見積もりには、積上げ方式と坪単価方式の2つの主要な方法があります。

積上げ方式

積上げ方式は、各工程や部材ごとに詳細な数量と単価を積み上げて総額を算出する方法です。正確な見積もりが可能ですが、時間と労力がかかります。大規模や複雑な工事に適しています。

坪単価方式

坪単価方式は、建物の延べ床面積に対して一定の単価を掛けて概算を出す方法です。簡便ですが、精度は劣ります。概算や予算策定の初期段階で用いられることが多いです。

工事費変動要因

工事費は様々な要因によって変動します。主な要因には以下のようなものがあります。

地域性

地域によって労務単価や材料費が異なります。都市部と地方では大きな差が生じることがあります。また、地盤条件や気候なども工事費に影響を与えます。

工期

工期の長短は間接費に大きく影響します。短期集中型の工事では割増費用が発生することもあります。逆に、長期に渡る工事では効率化によるコスト削減の可能性もあります。

市場動向

材料費や労務費は市場の需給バランスによって変動します。建設ラッシュ時には単価が上昇し、不況時には下落する傾向があります。為替レートの変動も輸入資材の価格に影響を与えます。

法規制

建築基準法や消防法などの法規制の変更は、工事内容や使用材料の変更を必要とし、結果として工事費に影響を与えることがあります。

工事費の削減方法

工事費を削減するには、以下のような方法が考えられます。

設計の最適化

無駄な空間や過剰な仕様を省き、機能性を損なわない範囲で設計をシンプル化することで、材料費や労務費を抑えることができます。

材料の選定

高価な材料を必要以上に使用せず、目的に適した適切な材料を選ぶことで、コストを抑えつつ品質を維持することができます。

工法の選択

従来工法に固執せず、プレハブ工法や新工法の採用を検討することで、工期短縮やコスト削減が可能になる場合があります。

発注方法の工夫

一括発注ではなく、分離発注を行うことで、各工程の専門業者に直接発注し、中間マージンを削減できる可能性があります。

工事費の透明性確保

工事費の透明性を確保することは、発注者と施工者の信頼関係構築に重要です。以下のような方法で透明性を高めることができます。

詳細な内訳の提示

見積書には可能な限り詳細な内訳を記載し、各項目の単価や数量を明確にします。これにより、発注者は工事費の妥当性を判断しやすくなります。

複数社からの見積もり取得

同じ仕様で複数の業者から見積もりを取得し、比較検討することで、適正な価格を把握することができます。

オープンブック方式の採用

実際にかかった費用を全て開示するオープンブック方式を採用することで、工事費の透明性を最大限に高めることができます。この方式は特に信頼関係が重要な長期的なプロジェクトで効果的です。

工事費の支払い方法

工事費の支払い方法には、主に以下のようなものがあります。

前払い方式

工事着手前に一定額を支払う方式です。資材調達や人員確保のための資金として活用されます。通常、工事代金の3割程度が目安とされています。

中間払い方式

工事の進捗に応じて段階的に支払う方式です。大規模な工事や長期にわたる工事で採用されることが多く、施工者の資金繰りの負担を軽減します。

完成払い方式

工事完了後に全額を支払う方式です。小規模な工事や短期間の工事で採用されることが多いですが、施工者側の資金負担が大きくなります。

工事費の精算方法

工事費の精算方法には、以下のようなものがあります。

総価契約方式

工事の総額を契約時に決定し、原則としてその金額で精算する方式です。リスクは施工者側が負うため、不確定要素が少ない工事に適しています。

実費精算方式

実際にかかった費用を精算する方式です。不確定要素が多い工事や、設計変更が予想される工事に適していますが、発注者側の予算管理が難しくなります。

コストプラスフィー方式

実費に一定の報酬を上乗せして精算する方式です。施工者の利益を保証しつつ、発注者側も適正な価格で工事を行えるメリットがあります。

以上、工事見積書における工事費・工事価格の種類と関連する重要な事項について解説しました。適切な工事費の算出と管理は、工事の円滑な進行と品質確保に不可欠です。発注者と施工者双方が工事費の内訳を理解し、透明性を確保することで、より良い建設プロジェクトの実現につながります。

工事見積書を書く際の注意点

見積金額を明確にする

工事見積書を作成する際、最も重要な点は見積金額の明確化です。単に総額を記載するだけでなく、各工程や材料ごとの詳細な内訳を記載することが求められます。これにより、施主は工事の全体像を把握しやすくなり、予算管理も容易になります。

具体的には、以下の項目を細分化して記載することをお勧めします。

- 直接工事費(労務費、材料費、機械器具費など)

- 間接工事費(現場管理費、一般管理費など)

- 諸経費(保険料、安全対策費など)

- 消費税

これらの項目を明確に分けて記載することで、施主の理解を深め、後々のトラブルを防ぐことができます。

工期・スケジュールを明示する

工事の開始日と完了予定日を明確に記載することは、見積書作成の基本です。しかし、単に日付を記すだけでなく、以下の点に注意を払うことが重要です。

- 天候による工期の変動可能性について言及する

- 資材の納期遅延などのリスクを考慮した余裕ある工期設定

- 工程ごとの所要期間を可能な限り詳細に記載する

これらの情報を含めることで、施主との間で工期に関する認識のずれを防ぎ、スムーズな工事進行につながります。

使用材料の詳細を記載する

工事に使用する材料については、できる限り具体的かつ詳細に記載することが重要です。単に「タイル」と記すのではなく、「○○社製 耐久性タイル(型番:XXX-YYY)」のように、メーカー名や型番まで明記することが望ましいです。

また、材料の特性や品質についても言及することで、施主の安心感を高めることができます。例えば、「耐火性能:2時間」「防水性能:JIS A 6021適合」といった具体的な性能指標を記載することで、工事の品質に対する信頼性が向上します。

保証内容を明記する

工事完了後の保証内容を明確に記載することは、施主の安心感を高める上で非常に重要です。保証内容を記載する際は、以下の点に注意しましょう。

- 保証期間(例:施工後5年間)

- 保証対象となる項目(例:防水工事、塗装工事など)

- 保証の適用条件(例:定期的なメンテナンスを行うことが条件)

- 保証対象外となる事項(例:自然災害による損傷)

これらの情報を明確に記載することで、施主との間で保証に関する認識のずれを防ぎ、長期的な信頼関係の構築につながります。

支払い条件の回数や方法を定める

見積書には、工事代金の支払い条件を明確に記載することが重要です。一般的な支払い条件としては、着工時、中間時、完了時の3回に分けて支払う方式が多く採用されています。具体的には以下のような記載が望ましいです。

- 着工時:契約金額の30%(○○○円)

- 中間時(○月○日頃):契約金額の30%(○○○円)

- 完了時:契約金額の40%(○○○円)

また、支払い方法(現金、銀行振込など)や振込先口座情報なども併せて記載することで、スムーズな支払い処理につながります。

見積の有効期限を設定する

見積書には必ず有効期限を設定し、明記することが重要です。一般的には発行日から1ヶ月程度の期限を設定することが多いですが、工事の規模や内容によって適切な期間を判断する必要があります。

見積有効期限を設定する理由としては、以下のようなものが挙げられます。

- 材料費や人件費の変動に対応するため

- 工期の調整を可能にするため

- 他の工事案件とのスケジュール調整のため

有効期限を過ぎた場合は、改めて見積書を作成し直す必要があることも併せて記載しておくとよいでしょう。

免責事項を明記する

工事中に予期せぬ事態が発生した場合に備えて、見積書に免責事項を明記することが重要です。典型的な免責事項としては以下のようなものがあります。

- 地中障害物の発見による工事の遅延や追加費用

- 天災や不可抗力による工事の中断や遅延

- 法令の改正による工事内容の変更や追加費用

- 施主の要望による設計変更に伴う追加費用

これらの免責事項を明確に記載することで、工事中に発生し得るリスクについて施主と共通認識を持つことができ、トラブルの防止につながります。

追加工事の取り扱いについて

工事の進行中に追加工事が必要となるケースは少なくありません。そのため、見積書には追加工事の取り扱いについて明記しておくことが重要です。具体的には以下のような内容を記載するとよいでしょう。

- 追加工事が必要となった場合の協議プロセス

- 追加工事に関する見積書の作成と承認の流れ

- 追加工事による工期への影響の取り扱い

- 追加工事費用の支払い方法(既存の支払いスケジュールとの関係)

これらの情報を事前に明確にしておくことで、追加工事が発生した際のスムーズな対応が可能となり、施主との信頼関係の維持につながります。

また、見積書の提出時には、その内容を丁寧に説明する機会を設けることも重要です。施主からの質問に的確に答えられるよう、事前に十分な準備をしておきましょう。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

バックオフィス業務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

一人親方がインボイス制度に対応する、対応しない場合の対策を解説

一人親方のインボイス制度への対応は、「課税事業者になるかどうか」を自分で判断することから始まります。登録して課税事業者になるべきか、それとも免税事業者のまま続けるか。制度の内容や取引先の方針、自身の事業規模によって、選ぶべき対応は変わります…

詳しくみる【建設業向け】領収書の書き方パーフェクトガイド

領収書を書く際は、どのような項目を記載すべきか正確に把握してから作成しましょう。この記事では、一人親方や工務店のバックオフィス担当者が日々の業務で直面する「領収書の書き方」について、分かりやすく解説しています。領収書に含めるべき情報の概要か…

詳しくみる印紙税法とは?収入印紙が必要な文書と料金、節税、不要な場合

印紙税法とは、契約書や領収書などの文書に課される税金に関する法律です。 建設業界で働く人なら、印紙税法に関する知識は欠かせません。本記事では、印紙税法の基本から、具体的な文書や契約書での適用例、節税のコツ、印紙税が不要なケースを解説していき…

詳しくみる建築コスト管理士とは?メリットや年収、受験資格、難易度について解説

建築コスト管理士は、建築工事のコストを効率的に管理する専門家です。本記事では、建築コスト管理士の資格の概要や仕事内容、取得するメリット、年収の目安、受験資格や試験概要、難易度、合格率、効果的な勉強法まで幅広く網羅しています。また、資格取得に…

詳しくみる領収書の書き方は?テンプレートをもとに各項目を解説

領収書の作成時は各項目を正確に記載する必要があります。この記事では、領収書の基本的な構成、適切なテンプレートの利用方法、具体的な書き方とその例、さらには発行必要性や作成・受領時の注意点まで、領収書を作成する際に知っておきたいことを徹底解説し…

詳しくみる見積書を英語で言うと?便利なフレーズや英語での見積書の書き方を紹介

見積書は英語で「Estimate」や「Quotation」と表現します。この記事では、これら2つの英単語の使い分けや、英語での見積書作成の方法を紹介します。また、英語で見積書の作成を依頼したり、提出したりする際に必要なフレーズも紹介します。…

詳しくみる