- 更新日 : 2025年9月26日

内装工事の見積もりで損しない方法は?相場と内訳、比較のコツ

内装工事の見積もりは、店舗のオープンやオフィスの移転、住まいのリフォームに欠かせません。しかし内装工事の見積もりはどのように見ればいいのか、提示された金額は本当に適正なのか、といった疑問を感じる方も多いのではないでしょうか。この記事では、内装工事の見積もりについて、費用相場や依頼から契約までの流れ、見積書の内訳、比較検討のコツまで、依頼者・業者双方の視点からわかりやすく解説します。

目次

内装工事の見積もりは何を準備すればいい?

まず、業者が見積もりを作成する上で最低限必要となるのが「物件の情報」「工事の希望内容」「予算とスケジュール」の3つです。

物件の情報

まずは、物件の情報です。これは業者が工事の規模や必要な作業を正確に把握するために必要となります。不動産会社や管理会社から入手できる平面図や立面図があれば理想的ですが、なければ手書きの間取り図に寸法を書き加えたものでも構いません。

それに加え、現状の壁・床・天井、キッチンやトイレ、空調といった設備の状態がわかる写真や動画を複数用意しましょう。特に、解体や補修が必要になりそうな箇所を撮影しておくと、後のトラブル防止にも繋がります。物件の住所も、現地調査や搬入経路の確認に不可欠な情報です。

内装工事の希望内容

次に、工事の希望内容、つまり「どんな空間にしたいか」というビジョンです。具体的であるほど、業者からの提案の質も向上します。「カフェ風の温かみのあるオフィス」「白を基調とした清潔感のあるクリニック」といったコンセプトを言語化し、簡単な手書きで良いので「ここに受付を置きたい」「個室を3つ作りたい」といったレイアウト案を考えてみましょう。

さらに、「コンセントを10ヶ所増設したい」「個室の防音性能は高くしたい」など、絶対に譲れない機能や設備に関する要望をリストアップしておくことが重要です。

予算と希望スケジュール

また、工事の予算と希望スケジュールです。「総額で〇〇円以内に収めたい」という上限予算は、正直に伝えましょう。予算を伝えることで、業者はその範囲内で実現可能な最善のプランを提案してくれます。同様に、「〇月〇日にはオープンしたい」といった具体的な希望納期も伝えましょう。

イメージを具体的に伝えるコツ

イメージのズレを防ぎ、イメージを正確に共有するためには、理想の空間の写真を集めることも大切です。「お洒落な感じで」「いい感じに」といった抽象的な表現では、認識のズレが生まれてしまいます。

PinterestやInstagram、建築系の雑誌などで、自分の理想に近い店舗やオフィスの写真を複数枚探してみましょう。「この壁の色合いが好き」「この照明の雰囲気を再現したい」というように、空間全体でなくとも、パーツごとのイメージをビジュアルで共有することで、言葉の壁を越えて直感的に要望が伝わります。

さらに、「何を」「どこに」「どのようにしたいか」をリストアップするのも良い方法です。例えば、「エントランスの床材は、モルタル調にしたい」「会議室の壁は、プロジェクターが映せるように白のクロスにしたい」「スタッフ休憩室に、小さなシンクと冷蔵庫を置きたい」など、より具体的なイメージを伝えられるようになります。

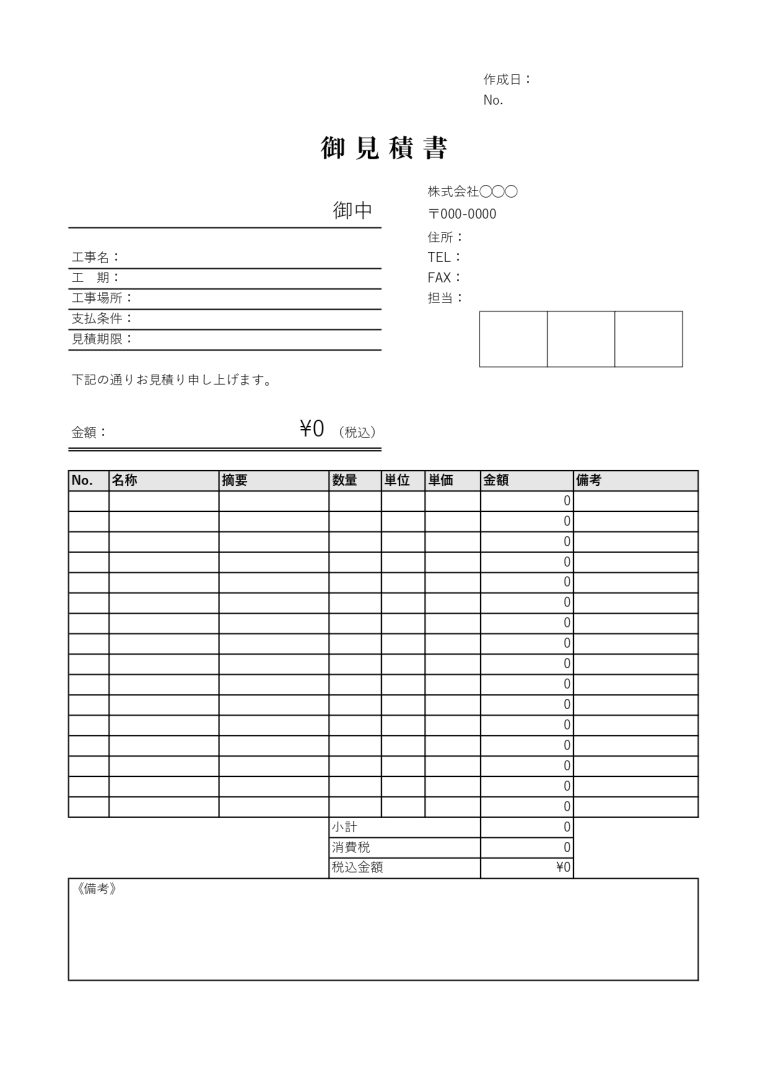

内装工事の見積書の内訳はどんな項目?

内装工事の見積もりは、主に以下の大項目で構成されています。

仮設工事

仮設工事とは、工事本体を安全かつ円滑に進めるための、準備と後片付けに関する工事のことです。現場の床や壁、エレベーターなどを傷つけないための保護(養生)や、工事用の電気・水道の設置、現場の清掃、廃材の処分費用などが含まれます。工事そのものではありませんが、品質を担保し、近隣とのトラブルを防ぐためにも不可欠な項目です。

解体工事

解体工事とは、既存の間仕切り壁や天井、古い設備などを撤去する工事のことです。スケルトン物件(構造躯体だけの状態)から工事を始める場合は不要ですが、居抜き物件やリフォームの場合は必須となります。どこからどこまでを解体するのか、その範囲が見積書に明確に記載されているかを確認しましょう。特に古いビルの場合、アスベスト(石綿)の有無によって除去費用が大きく変動する可能性があるため注意が必要です。

軽鉄・ボード工事

軽鉄・ボード工事とは、軽量鉄骨(LGS)で骨組みを作り、石膏ボードを張ることで壁や天井の下地を形成する工事のことです。空間の骨格を作る工事であり、私たちが普段「壁」として認識しているものの多くは、この工事によって作られています。防音性や断熱性を高めたい場合は、ボードを二重に張る、内部に吸音材を充填するといった仕様が指定されているかを確認するポイントになります。

内装仕上げ工事

内装仕上げ工事とは、床材や壁紙(クロス)を張るなど、空間の最終的な見た目を決定づける、いわば「化粧」にあたる工事のことです。デザイン性が最も反映される項目であり、床にフローリングや塩ビタイルを張る、壁や天井にクロスを貼ったり塗装したりする、ドアや窓枠といった建具を取り付けるといった工事が含まれます。使用する材料のメーカー名や型番まで記載されているのが理想的で、同じ「フローリング」でも無垢材と複合フローリングでは価格が異なるため、仕様の確認が必須です。

各種設備工事

各種設備工事とは、電気、空調、給排水、防災など、建物の機能に不可欠なインフラを整備する専門的な工事のことです。具体的には、配線やコンセント増設、照明器具設置を行う「電気設備工事」、業務用エアコンや換気ダクトを設置する「空調・換気設備工事」、キッチンやトイレを設置・移設する「給排水・衛生設備工事」、厨房機器に接続する「ガス設備工事」、そして法令で義務付けられることの多い火災報知器やスプリンクラーを設置する「防災設備工事」など、多岐にわたります。

防災設備の要否は用途・面積・区画等で異なり、所轄消防や確認検査機関の指導に従うのが確実です。

什器・家具工事

什器・家具工事とは、空間に合わせて特注のカウンターや収納などを製作する工事のことで、「造作(ぞうさく)工事」とも呼ばれます。オリジナルの受付カウンターや壁面収納、デザイン性の高い陳列棚などがこれにあたります。既製品を置くのではなく、特注で製作するため空間の機能性やデザイン性を飛躍的に高める要素ですが、費用も高くなりがちです。コストを抑えたい場合は、既製品で代替できないか検討するポイントにもなります。

諸経費・その他

諸経費とは、現場監督の人件費や保険料、施工業者の利益など、工事全体を管理・運営するために必要な費用のことです。工事を安全かつ円滑に進めるための管理費用であり、一般的に工事費総額の10%~20%が目安とされています。これには、現場監督の人件費や交通費、各種保険料、そして施工業者の運営費や利益などが含まれます。会社の運営と工事の品質を保つために必要な費用といえるでしょう。

内装工事の見積もり相場はいくら?

会社や店舗などの内装工事の費用相場は、オフィスの坪単価で20万~50万円、飲食店なら40万~80万円がひとつの目安です。ただし、この金額は物件が「スケルトン」か「居抜き」か、またどのような設備が必要かによって大きく変動します。ここでは、費用の決まり方と具体的な相場を詳しく見ていきましょう。

「スケルトン」と「居抜き」の費用の違い

ゼロから内装を作る「スケルトン」物件は費用が高くなり、設備が残っている「居抜き」物件は安く抑えられる傾向にあります。それぞれの物件の状態で、工事の規模と費用が大きく変わるため、最初の物件選びがとても大切になってきます。

- スケルトン物件:建物の構造部分のみの状態を指します。床・壁・天井・設備などを全てゼロから作り上げるため、デザインの自由度は高いものの、工事の範囲が広がり費用は高くなるのが一般的です。

- 居抜き物件:前のテナントが使っていた内装や設備が残っている物件です。既存のものをうまく活用すれば、工事費用を大幅に抑えられるかもしれません。ただし、希望のレイアウトにするために解体・撤去費用がかさむこともあるため、事前確認が欠かせません。

店舗やオフィスなど業種別の坪単価の目安

たとえば飲食店や美容室は専門設備が必要なため坪単価が高く、オフィスは比較的安価な傾向にあります。業種ごとに求められるデザイン性や、厨房・給排水といった専門的な設備が異なるため、費用相場も変わってくるのです。以下に、主な業種別の坪単価の目安をまとめました。

| 業種 | 坪単価の目安(スケルトン) | 坪単価の目安(居抜き) |

|---|---|---|

| オフィス・事務所 | 20万~50万円 | 10万~30万円 |

| 飲食店 | 40万~80万円 | 20万~50万円 |

| 物販・アパレル | 30万~70万円 | 15万~40万円 |

| 美容室・サロン | 40万~80万円 | 20万~50万円 |

| クリニック | 50万~100万円 | 30万~60万円 |

なお、近年は資材価格(鋼材、木材、内装材)や人件費の高騰により、上記坪単価よりも1~2割程度高くなっているケースがあります。最新の情報を確認しましょう。

内装工事の見積もりから契約までの流れ

内装工事の依頼から契約まで、いかに業者と的確なコミュニケーションを取り、認識のズレをなくせるかにかかっています。ここでは、その主要な流れを5つのステップに分けて解説します。

ステップ1:相談・ヒアリング

まず、依頼者が内装工事業者に問い合わせることから始まります。その後、業者は依頼者の要望、予算、スケジュールなどを詳しく聞き取ります。

- 依頼者:どんな空間にしたいか、予算はいくらかなど、希望をできるだけ具体的に伝える準備をします。

- 業者:依頼者の想いを丁寧に聞き取り、実現に向けた対話を行います。

ステップ2:現地調査

次に、業者が実際の物件を訪れ、採寸や設備の状況などをプロの目で確認します。図面だけでは分からない情報を把握するための重要なステップです。

- 依頼者:可能な限り立ち会い、現状の課題やこだわりを現場で直接伝えると、より話がスムーズに進みます。

- 業者:調査で判明した良い点や工事の障害になりそうな点を、依頼者に正直に報告します。

ステップ3:プランニングと見積書の提出

ヒアリングと現地調査の結果に基づき、業者が具体的な設計プランと詳細な見積書を作成し、依頼者にその内容を説明します。

- 依頼者:見積書の内容で分からないことや疑問に思うことは、納得できるまでその場で質問します。

- 業者:なぜこのプランと金額になったのか、その理由や根拠を明確に説明する責任があります。

ステップ4:比較・検討(相見積もり)

複数の業者から見積もりを取っている場合、ここで各社の提案を比較検討します。一般的に「相見積もり」と呼ばれるプロセスです。

- 依頼者:金額の安さだけで判断せず、提案内容、担当者の対応、実績などを総合的に評価し、最適なパートナーを選びます。

- 業者:自社の強みや得意分野を誠実に伝え、依頼者の判断材料を提供します。

ステップ5:契約

比較検討を経て依頼する業者を1社に決定し、最終的に工事請負契約を結びます。契約書には工事範囲、金額、工期、支払い条件などが明記されます。

- 依頼者:契約書の内容を隅々まで確認し、すべての条件に合意した上で署名・捺印します。

- 業者:契約内容を改めて説明し、依頼者の最終的な合意を得ます。

この一連の流れは、依頼者と業者が共通のゴールに向かって信頼関係を築くための重要なプロセスです。各ステップのポイントを押さえることが、後悔のない内装工事の成功に繋がります。

依頼者が見積書でチェックすべきポイント

依頼者は、見積書で「①数量と単価が明記されているか」「②希望の仕様になっているか」「③工事の範囲が明確か」の3点を必ずチェックしましょう。この3つを確認するだけで、見積もりの透明性や正確さをある程度判断できます。

- 「数量」と「単価」が明記されているか

「〇〇工事一式」という表記が多くないか確認します。「一式」ではなく、数量(㎡など)と単価が細かく記載されているほど、誠実な見積書といえるのではないでしょうか。 - 希望する仕様や材料になっているか

打ち合わせで希望した床材や壁紙、設備機器のメーカーや品番が正しく書かれているかを確認します。 - 工事の範囲が明確か

どこからどこまでの工事が含まれているのかをはっきりさせます。たとえば、「照明器具代は含むが、取付費は別途」といったケースもあるため、備考欄まで目を通すことが大切です。

業者が見積書を作成する際の留意点

信頼される見積書を作るには、専門用語に注釈を加え、「一式」表記を避けて工事内容を明確にすることが有効です。依頼者にとっての「わかりやすさ」が、結果的に自社への信頼につながります。

- 専門用語には注釈を入れる

「LGS」や「PB」といった略語には、「軽量鉄骨下地」「プラスターボード(石膏ボード)」などの説明を加えると、とても親切です。 - 「一式」表記はできるだけ避ける

数量で計算するのが難しい細かい作業を除き、「一式」は使わず、できる限り内訳を明記します。もし使う場合は、何が含まれるのかを補足説明しましょう。 - 複数のプランを提示する

材料のグレードを変えた「松竹梅」のような形で複数パターンの見積もりを提示すると、依頼者は予算に合わせて選びやすくなり、納得感も高まります。

内装工事の見積もり、業者を比較するコツは?

1社だけの見積もりで内装工事の契約を決めてしまうのは、情報が偏るおそれがあるため、必ず複数の業者から見積もり(相見積もり)を取り、客観的な視点で比較検討しましょう。

相見積もりは何社に依頼するのがベスト?

内装工事の相見積もりは、2~4社を目安に、案件規模や比較の難易度で調整しましょう。1社だけでは、その金額やプランが良いのか悪いのか判断できません。2社だと、意見が分かれた時にどちらが標準的なのか分かりにくいことがあります。その点、3社いれば金額の相場が分かり、各社の強みも見えてきます。「A社はデザイン、B社は機能性、C社は価格」といったように、自分に合う一社を選びやすくなるのです。

相見積もりは金額だけで決めると危険?

つい一番安い業者に目が行きがちですが、安さには理由があるもの。無理なコストカットは、材料の質を落としたり、手抜き工事に繋がったりと、後々のトラブルの原因になりかねません。金額だけでなく、以下のポイントも合わせて、長く付き合えるパートナーを選びましょう。

- 担当者との相性

レスポンスの速さ、説明の分かりやすさ、要望への共感など、気持ちよくやり取りできる相手か。メリットだけでなく、デメリットも正直に話してくれる担当者は信頼できます。 - 提案の質

こちらの要望をきちんと形にしてくれているか。さらに、予算内でより良くするための「ひと工夫」があるか、プラン自体が魅力的かも大切なポイントです。 - 実績や専門性

自分たちがやりたい工事(飲食店、オフィスなど)の実績が豊富かを確認しましょう。会社のサイトで施工事例を見るのが手軽です。 - 見積書の丁寧さ

内訳が「〇〇一式」ばかりでなく、詳細で分かりやすいか。見積書の丁寧さは、会社の仕事に対する姿勢を映す鏡です。 - アフターフォロー

工事が終わればおしまい、ではありません。工事後の保証や、何かあった時のメンテナンス体制が整っているか、契約前に確認しておきましょう。

値引き交渉は可能?効果的な伝え方とは

予算が合わない時、ただ「安くしてください」とお願いするのはあまり良い方法ではありません。業者との信頼関係を損ねたり、工事の質が落ちたりする心配があります。

そこで試したいのが、「仕様を変えてコストを抑えられませんか?」という前向きな相談です。一緒に解決策を探る姿勢を見せることで、業者も親身に対応してくれるはずです。

交渉の伝え方の例

「予算を少し超えてしまうので、この壁の仕上げ材を少しグレードの違うものに変えたら、どのくらいコストを抑えられますか?」

「この造作家具を既製品に変えることで、予算内に収めることは可能でしょうか?」

このように、品質を担保しつつコストを見直すための代替案を一緒に考えるアプローチが、良好な関係を築きながら理想のゴールに近づくための秘訣です。

内装工事の費用を会計処理する際の注意点

内装工事の費用は会計処理において「資本的支出」として資産計上するか、「修繕費」として経費にできるかが分かれます。オフィスや店舗の改装で高額な出費となる場合は、税務上の扱いも事前に確認しておくことをおすすめします。

「資本的支出」とは、建物の価値を高めたり、耐久性を向上させたりする工事を指します。例えば、間仕切り壁の新設や、新たな機能を追加するような大規模な改修がこれにあたります。資本的支出は、一度「資産」として計上し、法律で定められた耐用年数(一般的に10年〜15年)にわたって毎年少しずつ経費にする「減価償却」という処理を行います。

一方「修繕費」とは、原状回復や建物の維持管理を目的とした工事です。壁紙の張り替えや床の傷の補修などが該当し、かかった費用をその年の経費として一括で計上できます。

どちらに該当するか迷う場合は、自己判断せず、必ず税理士などの専門家に相談するようにしましょう。

内装工事の見積もりに関するよくある質問

内装工事の見積もりについて、よくある疑問についてQ&A形式でお答えします。

Q1. 内装工事の見積もりは無料ですか?

A1. はい、初回の現地調査から概算見積もりの提出までは無料の業者がほとんどです。ただし、詳細なデザイン図面や設計図の作成を依頼する段階からは有料となるのが一般的です。トラブル防止のため、どこから費用が発生するのかを事前に確認しておきましょう。

Q2. 見積もり後に断っても大丈夫?

A2. もちろん問題ありません。相見積もりは比較検討が目的ですので、断ることに遠慮は不要です。ただし、マナーとして断る際は必ず連絡を入れましょう。メールで「今回は他社にお願いすることになりました。ありがとうございました」と一言伝えるだけで十分です。

Q3. 追加工事で費用が変わるケースとは?

A3. 主に「追加・変更工事」が原因です。例えば、工事開始後に依頼者側の希望で仕様を変えたり、解体後に予期せぬ補修(構造の腐食など)が見つかったりした場合です。これを防ぐには、契約前に要望を固めておくことが重要です。また、万一に備え、工事費の10%程度の予備費を確保しておくと安心です。

内装工事の見積もりは複数社を比較しよう

内装工事の見積もりで後悔しないためには、まず見積書に記載されている「仮設工事」や「内装仕上げ工事」といった項目ごとの内容と費用相場を理解することが大切です。そのうえで、「一式」表記が多用されていないか、数量や単価は明確かといったポイントを確認し、見積書から業者の誠実さを見極める必要があります。

そして、必ず3社程度の業者から相見積もりを取り、金額だけでなく担当者の対応や提案内容まで含めて総合的に比較検討することです。これらの基本をおさえることで、ご自身の希望に適した信頼できる業者を選び、納得のいく内装工事を実現できるのではないでしょうか。まずはご自身の要望を整理し、気になる業者へ相談することから始めてみましょう。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

バックオフィス業務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

「御見積書」と「見積書」のどちらが適切?メールや送付状に記載する際のポイントを解説

この記事では、「御見積書」と「見積書」のどちらを使用すべきかについて詳しく解説します。ビジネスシーンでの適切な表現方法を知ることで、顧客や取引先に対する印象を向上させることができま…

詳しくみる粗利・粗利率とは?計算方法や業種別の平均、増やす方法を解説

粗利は売上高から売上原価を引いた金額で、粗利率は売上高に占める粗利の割合を示します。この記事では、粗利や粗利率の計算方法、粗利率が高い場合と低い場合の影響、業種別の平均値、粗利率を…

詳しくみる一人親方の人工代は請求書でどう記載する?書き方をテンプレつきで紹介

この記事では、一人親方が人工代の請求書を適切に作成する方法を詳しく解説します。 請求書の基本的な書き方から、一人親方特有の注意点、効果的な提出方法まで、実践的なテンプレートを交えて…

詳しくみる見積書のお礼メールは返信が必要?例文や書き方、注意点を解説

見積書のお礼メールとは、企業から見積書を受け取った際に、お礼の気持ちを伝えるメールのことを指します。見積書のお礼メールを適切に送ることで、相手企業との信頼関係の構築や、自社の信頼性…

詳しくみる図面の拾い出しにおすすめ積算ソフト9選!無料・有料を紹介

図面の拾い出しとは、設計図から必要な材料や工事の内容を正確に拾い出し、コストを算出する作業のことを指します。特に建築業においては日常的に行われる業務です。しかし、この作業を手作業で…

詳しくみる建設業の積算に向いている人とは?仕事内容、平均年収、キャリアアップを解説

積算に向いている人とは、建設業や土木工事業において工事にかかる費用を正確に算出するスキルや特性を持つ方を指します。積算業務には、工事にかかる材料費や人件費を細かく拾い出して算出し、…

詳しくみる