- 更新日 : 2025年10月2日

工事発注書とは?書き方や印紙、注意点を解説(無料テンプレート付き)

工事発注書とは、発注者が請負者に対して工事の内容、条件、金額などを明確に示す正式な文書です。本記事では、工事発注書の書き方や注意点、印紙の要否などについて解説します。さらに、実務で役立つテンプレートも提供しているので、すぐに活用いただけます。

目次

工事発注書とは?役割

工事発注書は、建設工事や改修工事などの依頼者(発注者)が、施工業者(受注者)に対して工事の実施を正式に依頼する契約文書です。この文書には、工事の内容や工事期間、金額や支払方法などを明記します。

工事発注書を作成せず、口頭での約束だけで契約を結んでしまうと、後々トラブルが起きた時に対処が難しくなってしまいます。きちんと文書に残すことで、お互いが契約内容を確認できるようになり、問題を未然に防ぎ、工事をスムーズに進めることができます。

工事発注書の作成は義務?

建設業における取引では下請法は適用されないため、発注者と受注者が互いに合意すれば契約は成立します。工事発注書を作成する法律上の義務はありませんが、後々のトラブルを避けるためにも、発注書の作成をおすすめします。

これは、建設業法が建設工事の請負契約に特化した規定を設けているためです。

ただし、建設業者であっても、下請法で規定されている取引に該当する取引を行う場合には下請法の適用があります。例えば、建設業者がビルのメンテナンスを請け負い、メンテナンスの一部であるビルの清掃業務を清掃業者に委託する場合は、下請法の「役務提供委託」に該当し、下請法が適用されることになります。

このような場合は、下請取引の内容を書面にして保存することが法律で義務付けられています。

工事注文書、注文請書との違い

工事発注書と工事注文書は基本的に同じ文書を指しますが、業界や企業によって呼び方が異なることがあります。

一方、注文請書は、工事発注書(工事注文書)を受け取った後に、請負者が作成する文書です。工事の発注内容を確認し、工事を引き受ける意思を示すものです。

これらの文書を合わせて取り交わすことで、発注者と受注者の間で工事内容や条件についてすり合わせをし、認識のズレを防ぐことができます。特に大規模な工事や複雑な条件がある場合は、これらの文書を適切に作成し、交換することが重要です。

工事発注書の保存期間

工事発注書は法人の場合、確定申告の提出期限の翌日から7年間(欠損金がある場合には、10年間)保管しなければなりません。これは、工事発注書は帳簿書類として扱われるため、法人税法が適用されるからです。

個人事業主の場合は、青色申告や白色申告に関わらず、注文書などの書類は5年間保存することが所得税法で定められています。

電子データでの保存をする場合

工事発注書を電子データで保存する場合、以下の点に注意が必要です:

- 改ざん防止措置を講じること

- バックアップを定期的に取ること

- ハードウェアやソフトウェアの更新に伴うデータ移行を適切に行うこと

電子帳簿保存法に基づき、適切な方法で電子保存を行えば、紙の原本を廃棄することも可能です。

工事発注書の書き方

必須項目

工事発注書を作成する際には、以下の必須項目を漏れなく記載することが求められます。これらの項目は、発注者と受注者の双方にとって重要な情報となります。

- 発注者の名称と住所

- 受注者の名称と住所

- 工事名称

- 工事場所

- 工事期間(着工日と竣工予定日)

- 工事金額(税込・税抜の明記)

- 支払条件(前払金、中間払い、完成払いなど)

- 発行日

- 発注者の押印または署名

これらの項目を正確に記入することで、工事の内容や条件が明確になり、後々のトラブルを防ぐことができます。特に工事金額と支払条件については、細心の注意を払って記載しましょう。

その他の記載項目

必須項目に加えて、工事の性質や規模に応じて以下の項目を追加することで、より詳細な工事発注書を作成できます。

- 工事の詳細内容

- 使用する材料や設備の指定

- 施工方法の指定

- 品質管理の基準

- 安全管理に関する事項

- 環境配慮に関する事項

- 工事保証期間

- 瑕疵担保責任の期間と範囲

- 設計図書や仕様書の添付

- 契約解除の条件

- 紛争解決の方法

これらの項目を適切に記載することで、工事の質を確保し、発注者と受注者の権利義務関係を明確にすることができます。特に大規模な工事や複雑な工事の場合は、これらの項目を詳細に記載することが望ましいでしょう。

レイアウトと記載順序

工事発注書のレイアウトは、一目で内容が把握できるよう、以下のような順序で記載するのが一般的です。

- タイトル(「工事発注書」と明記)

- 発注者情報

- 工事概要(工事名称、場所、期間)

- 工事金額と支払条件

- 工事詳細内容

- その他の条件

- 発行日

- 押印欄

このような順序で記載することで、読み手は必要な情報を素早く見つけることができます。また、重要な情報から順に記載されているため、内容の理解も容易になります。

文言の選び方と表現

工事発注書は法的な文書でもあるため、使用する文言や表現には注意が必要です。以下のポイントに気をつけて作成しましょう。

- 明確で簡潔な表現を使用する

- 専門用語は必要に応じて説明を加える

- 曖昧な表現を避け、具体的な数値や期日を明記する

- 双方の権利と義務を公平に記載する

- 法的な効力を持たせるため、適切な法律用語を使用する

例えば、「工事は速やかに行うこと」という曖昧な表現ではなく、「工事は契約締結日から14日以内に着工し、2024年3月31日までに完了すること」のように具体的に記載します。また、「瑕疵担保責任期間は引渡し後2年間とする」のように、法律用語を適切に使用することも重要です。

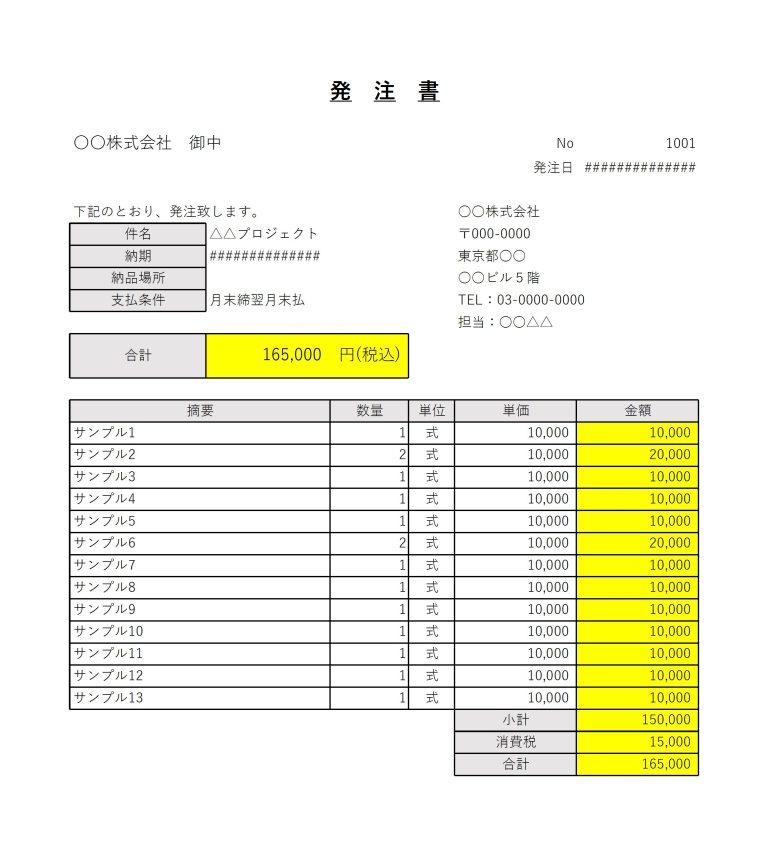

工事発注書のひな形・テンプレート

工事発注書の作成には、テンプレートの活用が効率的です。自社に合わせてカスタマイズしながらお役立てください。

工事発注書を書く際の注意点

正確な情報を記載する

工事発注書には、工事の詳細、金額、期間などの重要な情報を正確に記載することが不可欠です。特に、工事名称、工事場所、工事期間、工事金額については細心の注意を払いましょう。これらの情報に誤りがあると、後々トラブルの原因となる可能性があります。

発注者の条件を明確に記載する

発注者の要求事項や条件を明確に記載することが大切です。例えば、使用する材料の品質基準、作業時間の制限、騒音や振動への配慮など、具体的な指示を盛り込むことで、受注者との認識の齟齬を防ぐことができます。また、変更や追加工事が発生した場合の対応方法についても、あらかじめ明記しておくと良いでしょう。

法令遵守を確認する

工事の内容が関連法令に違反していないか、十分に確認する必要があります。建築基準法、消防法、労働安全衛生法など、工事に関わる法律を把握し、必要な許認可の取得状況も確認しましょう。法令違反があった場合、工事の中断や罰則の対象となる可能性があります。

支払条件を記載する

工事代金の支払方法や時期を明確に記載することが重要です。前払金、中間払い、完成払いなどの支払いスケジュールや、支払い方法(現金、振込など)を具体的に明記しましょう。また、遅延利息や支払い遅延時の対応についても記載しておくと、トラブル防止に役立ちます。

工期の設定と遅延対応

工期の設定には十分な余裕を持たせることが大切です。天候不良や資材調達の遅れなど、予期せぬ事態に備えて、適切な工期を設定しましょう。また、工期遅延が発生した場合の対応方法や、遅延損害金の規定についても明記しておくと良いでしょう。

契約解除条件について

工事の途中で契約を解除する必要が生じた場合に備えて、解除条件を明確に記載しておくことが重要です。例えば、重大な契約違反があった場合や、不可抗力により工事の継続が困難になった場合など、具体的な解除事由と手続きを定めておきましょう。

署名・押印について

工事発注書の有効性を確保するため、発注者と受注者双方の署名・押印を忘れずに行いましょう。特に法人の場合は、代表者印または契約締結権限を有する者の印鑑を使用することが重要です。電子契約の場合は、電子署名法に基づいた適切な手続きを踏むことが必要です。

工事発注書に印紙は必要?

工事発注書に印紙が必要かどうかは、契約の内容や金額によって異なります。印紙税法に基づき、一定の条件を満たす文書には印紙を貼付する義務があります。

印紙が不要なケース

以下のような場合、工事発注書に印紙を貼付する必要はありません:

- 契約金額が1万円未満の工事

- 個人間の取引(法人や事業者が関与しない場合)

- 単なる注文書や見積書(契約書としての性質を持たない場合)

- 公共工事の入札における工事請負契約書

- 電子契約の場合

ただし、上記の場合でも、契約の内容によっては印紙が必要となる可能性があるため、注意が必要です。

印紙が必要なケース

以下のような場合、工事発注書に印紙を貼付する必要があります:

- 契約金額が1万円以上の工事請負契約

- 法人間または法人と個人事業主間の取引

- 契約書としての性質を持つ文書(双方の合意が明確な場合)

印紙税額は契約金額によって異なり、以下のように定められています:

| 契約金額 | 印紙税額 |

|---|---|

| 1万円以上 100万円以下 | 200円 |

| 100万円超 200万円以下 | 400円 |

| 200万円超 300万円以下 | 1,000円 |

| 300万円超500万円以下 | 2,000円 |

| 500万円超 1千万円以下 | 10,000円 |

| 1千万超 5千万以下 | 20,000円 |

| 5千万超 1億円以下 | 60,000円 |

| 1億円超 5億円以下 | 100,000円 |

| 5億円超10億円以下 | 200,000円 |

| 10億円超 50億円以下 | 400,000円 |

| 50億円超 | 600,000円 |

印紙の貼付方法

印紙を貼付する際は、以下の点に注意してください:

- 印紙は契約書の表面に貼付する

- 印紙の上に契約書作成日付と契約当事者の印または署名を半分ずつかかるように押印または記入する

- 複数枚の印紙を貼付する場合は、印紙同士が重ならないようにする

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

バックオフィス業務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

領収書の書き方は?テンプレートをもとに各項目を解説

領収書の作成時は各項目を正確に記載する必要があります。この記事では、領収書の基本的な構成、適切なテンプレートの利用方法、具体的な書き方とその例、さらには発行必要性や作成・受領時の注…

詳しくみる間接工事費とは?費用の計算方法や例をわかりやすく解説

間接工事費とは、建築や土木工事において工事の進行に必ず必要な費用のことです。例えば、足場の設置や資材の運搬、防音対策、管理費用などを指します。 この記事では、直接工事費との違いや具…

詳しくみる見積依頼メール、返信メールの書き方は?例文や注意点を解説

最近は商品やサービスの価格、納期、取引条件などを確認するために見積もりをメールで送る方法が増えています。この記事では、見積依頼メールの基本から、具体的な書き方、例文、返信メールや見…

詳しくみる実行予算とは?建設業における役割や内訳、作成方法をわかりやすく解説

建設業の「実行予算」とは、工事現場で実際に発生する工事費用を具体的に見積もった予算です。この記事では、実行予算の作成目的、具体的な作成手順や内訳まで、わかりやすく説明しています。 …

詳しくみる一人親方のジュース代は経費にできる?現場の飲み物代の勘定科目やコンビニでの注意点まで解説

一人親方として働く中で、「現場で飲むジュース代は経費にできるのか?」と疑問に思う方もいるかもしれません。結論として、事業との関連性を客観的に説明できる飲み物代は、経費として計上でき…

詳しくみる「御見積書」と「見積書」のどちらが適切?メールや送付状に記載する際のポイントを解説

この記事では、「御見積書」と「見積書」のどちらを使用すべきかについて詳しく解説します。ビジネスシーンでの適切な表現方法を知ることで、顧客や取引先に対する印象を向上させることができま…

詳しくみる