- 更新日 : 2025年8月26日

労災を使う場合の病院手続きは?健康保険を使ってしまった場合の流れも解説

建設現場は、私たちの生活に不可欠な社会基盤を支える重要な仕事ですが、同時に様々な危険も伴います。万が一、業務中や通勤中にケガや病気に見舞われた場合、労働者を守るための制度が「労災保険(労働者災害補償保険)」です。

しかし、いざという時に「どの病院へ行けばいいのか?」「手続きはどうするのか?」など、戸惑うことも多いのではないでしょうか。この記事では、特に建設業に従事する皆様が、労災保険を利用して病院にかかる際の具体的な流れや注意点、知っておくべきポイントを、分かりやすく解説します。

労災が適用される範囲について知りたい方は、こちらの記事も併せてご覧ください。

目次

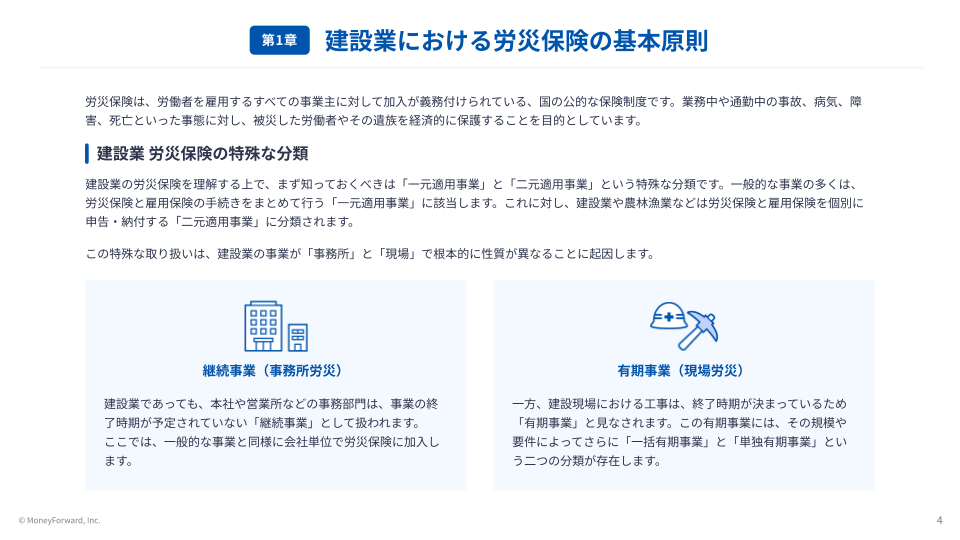

建設業の労災保険は、現場単位の考え方や元請け・下請け間の責任所在など、一般事業と異なる特殊な仕組みが多く、その複雑さが手続きの遅れや予期せぬ法的リスクにつながっています。

マネーフォワードでは、1から簡単・分かりやすい「建設業向け!1から分かる労災対応の教科書」をご用意しております。無料登録だけでダウンロードできますので、ぜひお気軽にご利用ください。

労災でかかる病院の種類と選び方

労災で治療を受ける際には、どの病院を選ぶかによって手続きや自己負担が変わることがあります。病院の種類と特徴を理解しましょう。

労災保険制度では、被災労働者が迅速かつ円滑に治療を受けられるよう、医療機関の選択に関して一定の仕組みが設けられています。特に「労災指定病院」の利用は、手続きの簡便さや費用の窓口負担がない点で大きなメリットがあります。

「労災指定病院」とは?

「労災指定病院」(正式名称:労災保険指定医療機関)は、都道府県労働局長指定の、労災保険診療を円滑に行う体制が整った病院や診療所です。最大のメリットは、原則として治療費を窓口で支払う必要がない点です。必要な書類(様式第5号など)を提出すれば、治療費は労災保険から直接病院へ支払われます。これにより、治療費の立て替え負担なく速やかに治療を開始できます。また、労災手続きに精通しているため、書類取扱いや労働基準監督署との連携もスムーズです。

最寄りの労災指定病院の探し方

最寄りの労災指定病院は、厚生労働省のウェブサイト「労災保険指定医療機関検索」システムで簡単に探せます。都道府県、市区町村、診療科目などで検索可能です。事前に調べておくか、検索システムの存在を覚えておくと安心です。

厚生労働省:労災保険指定医療機関検索

「労災病院」と「労災指定病院」の違いは?

労災病院:独立行政法人労働者健康安全機構が運営する病院群で、全国に32カ所あります(2024年現在)。労働災害による傷病治療、専門リハビリ、職場復帰支援などに重点を置いています。

労災指定病院(労災保険指定医療機関):労災病院を含め、労災保険での診療を行うことを都道府県労働局長から指定された一般の病院や診療所を広く指します。全国に多数(約4万5千施設)存在します。どちらの病院でも、労災保険使用時の手続きの基本的な流れは同じです。

労災指定病院と指定外病院の手続き比較

| 項目 | 労災指定病院 | 労災指定病院以外 |

|---|---|---|

| 窓口での支払い | 原則不要 | 一旦全額自己負担 |

| 提出書類 | 様式第5号または第16号の3を病院へ | 様式第7号または第16号の5と領収書を労基署へ |

| 書類提出先 | 受診した病院 | 管轄の労働基準監督署 |

| 治療費の流れ | 労災保険から病院へ直接支払い | 労働者が立て替え後、労災保険から還付 |

【労災指定病院】を利用する場合の手続き

労災指定病院であれば、原則として窓口での自己負担なしに治療が受けられます。そのための手続きを詳しく見ていきましょう。

労災指定病院でのスムーズな受診の鍵は、適切な書類の提出です。「療養(補償)給付たる療養の給付請求書」(業務災害は様式第5号、通勤災害は様式第16号の3)は、労災保険治療の「通行手形」です。これには事業主の災害発生状況証明などが含まれ、病院が受理することで治療費を労災保険へ直接請求する根拠となります。

提出が必要な書類

労災指定病院での治療には以下の請求書が必要です。

- 業務災害の場合

「療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)」。被災労働者情報、労働保険番号、災害発生日時・状況、傷病部位・状態、事業所情報などを記入します。災害発生状況は具体的に記述が必要です。 - 通勤災害の場合

「療養給付たる療養の給付請求書(様式第16号の3)」。これらの請求書は厚生労働省ウェブサイトからダウンロード可能で、原則として事業主の証明(記名・押印)が必要です。

病院窓口での伝え方と注意点

労災指定病院の受付では、以下を明確に伝えます。

- 「労災(労働災害または通勤災害)で治療を受けたい」と申し出てください。

- 絶対に健康保険証を提示しないでください。労災保険と健康保険は別制度で、労災に健康保険は使えません。

- 一人親方で特別加入している場合はその旨を伝え、加入者証などを提示するとスムーズです。初診時に様式第5号(または第16号の3)がない場合、一時的に預かり金(保証金1万円程度など)を求められることがありますが、後日書類提出で返金されます。

治療費の支払いはどうなる?

労災指定病院で適切な請求書を提出し、労災治療と認められれば、診察料、検査料、薬剤費など、労災保険給付対象の治療費について、被災労働者の窓口負担は基本的にありません。治療費は病院から直接、労働基準監督署(労災保険)へ請求されます。

【労災指定病院以外】を利用する場合の手続き

緊急時など、やむを得ず労災指定病院以外で治療を受ける場合の対応方法と、立て替えた費用の請求について解説します。

労災指定病院以外を受診した場合、被災労働者は一時的に治療費全額を自己負担し、その後労働基準監督署に書類を提出して還付を受けます。これは、労災指定病院のような直接請求システムがないためで、金銭的・事務的負担が生じます。

治療費の一時立て替えと請求書類

労災指定病院以外で治療を受けた場合、健康保険証は使えず、治療費全額(10割)を一時的に立て替えます。立て替えた費用を労災保険から支給してもらうための請求書は以下です。

- 業務災害の場合

「療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号)」。被災労働者情報、事業所情報、災害発生状況などを詳細に記入します。 - 通勤災害の場合

「療養給付たる療養の費用請求書(様式第16号の5)」。これらに加え、支払った治療費の領収書(原本)と医師または歯科医師の証明(請求書所定欄または診断書など)が必要です。治療用装具(コルセット等)購入費も請求可能ですが、同様に領収書と医師の証明が必要です。

労働基準監督署への費用請求と治療費が戻るまでの流れ

請求書類一式を、所属事業所の所在地を管轄する労働基準監督署へ提出します。労働基準監督署で審査が行われ、労災認定されれば、指定口座へ立て替えた費用が振り込まれます。支給決定通知書送付後1週間程度で振り込まれるのが一般的ですが、審査には時間がかかります。療養費用の請求権は、費用支払日の翌日から起算して2年で時効となるため注意が必要です。治療が長期にわたる場合は、1ヶ月ごとなど定期的に請求することが推奨されます。

高額な治療費の立て替えが難しい場合の相談先

労災指定病院以外での治療は10割負担で高額になることがあります。立て替えが困難な場合、まず会社の労務担当者や上司に相談し、貸付制度などの支援が可能か確認しましょう。労働基準監督署に事情を説明し相談することも一案です。医療機関側が利用できる制度として、一般財団法人労災保険情報センター(RIC)の「労災診療費立替払制度」がありますが、これは医療機関の資金繰り支援制度であり、被災労働者が直接利用するものではありません。最も確実な負担軽減策は、可能な限り労災指定病院を受診することです。

間違って健康保険証を使ってしまった場合

労災事故の治療に誤って健康保険を使ってしまった場合でも、後から労災保険に切り替えることが可能です。その手順を説明します。

労働災害の治療には労災保険が適用され、健康保険は使用できません。これは、健康保険法と労働者災害補償保険法が異なる目的と財源を持つためです。健康保険法第55条には、労災保険から給付を受けられる場合は健康保険給付を行わないと規定されており、この法的分離が切り替え手続きを必要とする理由です。

なぜ労災に健康保険は使えない?

労働災害による傷病治療は労災保険法の対象です。健康保険法第55条第1項では、労災保険から給付を受けられる場合、健康保険の給付は行わないと規定されています。これは労災保険が優先適用されることを意味し、誤って健康保険を使った場合は速やかに労災保険へ切り替える必要があります。

健康保険から労災保険への切り替えステップ

誤って健康保険を使った場合の切り替え手順は以下の通りです。

- 医療機関への連絡

治療を受けた病院に連絡し、労災であったため健康保険ではなく労災保険で扱ってほしい旨を伝えます。 - 加入健康保険の保険者への連絡

加入する健康保険の保険者(協会けんぽ、健康保険組合、市区町村国保担当など)に連絡し、同様に報告します。 - 健康保険からの給付分の返還

保険者から保険者負担分の医療費(通常7~8割)の返還を求められるので、納付書等で支払います。 - 労災保険への費用請求

健康保険への返還後、保険者から証明書面(領収書等)を受け取ります。当初の自己負担分領収書と返還分証明書面、労災保険の「療養(補償)給付たる療養の費用請求書(様式第7号または第16号の5など)」に必要事項を記入し、事業主証明を受け、管轄労働基準監督署へ提出します。これにより支払った医療費全額が労災保険から還付されます。

医療機関と健康保険組合への連絡・精算手続き

医療機関によっては、患者が健康保険組合へ医療費を返還後、医療機関側で健康保険への請求を取り下げ、改めて労災保険へ請求し直してくれる場合があります。この場合、患者は当初の自己負担分のみを労災保険へ請求します。対応は医療機関により異なるため、まず相談が肝心です。健康保険組合等への医療費返還は、通常、保険者から送付される納付書に従います。不明な点は、会社の労務担当者、管轄労働基準監督署、または社会保険労務士等に相談しましょう。

建設業における労災手続きのポイント

建設業の現場では、一般的な事業所とは異なる労災保険の取り扱いがあります。特に知っておくべき点をまとめました。

建設業は工事ごとに現場が異なり、多数の下請業者が関与し、労働者の入れ替わりも多い特性があります。このため「一括有期事業」制度が設けられ、元請負人が工事現場全体の労災保険責任を一元的に負い、下請負人の労働者も含め包括的に保護します。これにより、現場で働くすべての労働者が労災保険の適用を受けられる体制を確保し、手続きの簡素化と保険加入の徹底を図っています。

元請負人の役割と責任

建設工事は「有期事業」として扱われ、一定規模以下の工事が複数ある場合、それらを一括して一つの事業とみなす「一括有期事業」制度が適用されることが一般的です。この場合、元請負人(元請業者)が事業主となり、その工事現場で働くすべての下請負人の労働者も含め、労災保険の加入手続きおよび保険料の申告・納付の責任を負います。したがって、下請負人の労働者が被災した場合でも、労災保険の給付請求書(様式第5号や様式第7号など)に記載する「事業主」は元請負人となり、事業主証明も元請負人が行います。

「労災保険関係成立票」とは?

建設業の元請負人は、労災保険関係成立時に、工事現場の見やすい場所に「労災保険関係成立票」を掲示する義務があります。これには、保険関係成立年月日、労働保険番号、事業期間、事業主(元請負人)の氏名・住所、注文者氏名、事業主代理人氏名などが記載されます。この成立票は、現場で働く全労働者に対し、労災保険が適切に適用されていることを周知する役割を果たし、事故発生時の手続きの手がかりにもなります。

いざという時のために労災の使い方を覚えておこう

建設業で働く皆様にとって、労災保険は万が一の事態に備えるための重要なセーフティーネットです。日々安全に留意していても、予測できない事故や災害に見舞われる可能性はゼロではありません。

そのような時に、適切な治療を受け、経済的な不安を軽減し、安心して療養に専念するためには、労災保険制度を正しく理解し、スムーズに手続きを進めることが不可欠です。

この記事で解説したように、事故発生時の冷静な初動対応、労災指定病院の賢い選択、状況に応じた正しい請求書の準備と提出は、そのための基本となります。特に、労災指定病院であれば原則として窓口での自己負担がなく、手続きも比較的簡便である点は大きなメリットです。受診の際には健康保険証を提示せず、労災であることを明確に伝えること、そして会社や元請(一括有期事業の場合)への迅速かつ正確な報告を怠らないことが重要です。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

バックオフィス業務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

労災申請に期限はある?各補償の期限や請求手続き、あとから申請する方法を解説

労災申請の期限は給付の種類によって異なります。療養補償給付は請求期限がなく、あとからでも申請可能です。一方、休業補償給付は2年以内、障害補償給付は5年以内など、期限が定められている…

詳しくみる労働保険の特別加入制度とは?対象者や申請方法を解説

労働保険の特別加入制度とは、本来、労働保険の適用対象外である個人事業主やフリーランスなどが、特別に労働保険(労災保険および雇用保険)に加入できる制度です。この制度により、これらの働…

詳しくみる熱中症は労災として認められる?労災の基準や申請手続き、事例、安全配慮義務を解説

熱中症は、特に暑い季節に多く発生し、労働災害として深刻な問題となっています。労働者が職場で熱中症を発症した場合、労災保険の対象となる可能性があります。 この記事では、熱中症が労災と…

詳しくみる労災指定病院とは?一般病院との違い、手続きや必要書類、受診時の注意点

労災指定病院とは、職場での事故や病気による治療において、労災保険の適用を受けることができる病院です。労働者は治療費を支払う必要がなく、労災保険から直接病院に支払われます。一般病院と…

詳しくみるどうしてる?建設現場での熱中症対策!熱中症になる原因と対策事例を解説

建設現場での熱中症対策は、近年ますます重要性が増しています。夏場の過酷な環境下では、作業員の健康を脅かすリスクが高まり、熱中症による症例も増加しています。 この記事では、熱中症の症…

詳しくみる労働基準監督署の年末年始はいつからいつまで?管轄の調べ方や窓口時間も解説

労働基準監督署の年末年始の休みは、原則として12月29日から1月3日までの6日間です。この期間は全国の労働基準監督署で一斉に閉庁となるため、一般的な相談や手続きはできません。 この…

詳しくみる