- 作成日 : 2025年3月21日

建設業は労災保険の加入義務がある?条件や加入手続きを解説

建設業では、労働者を雇用する事業主に労災保険の加入が義務付けられています。

労災保険は、業務中や通勤中の事故・病気に対する補償制度であり、正社員・アルバイト・日雇い労働者など、雇用契約のある労働者が対象となります。

一方、一人親方や個人事業主、役員は強制適用の対象外ですが、特別加入制度を利用すれば補償を受けることが可能です。本記事では、建設業における労災保険の加入条件や手続き、未加入によるリスクについて詳しく解説します。

目次

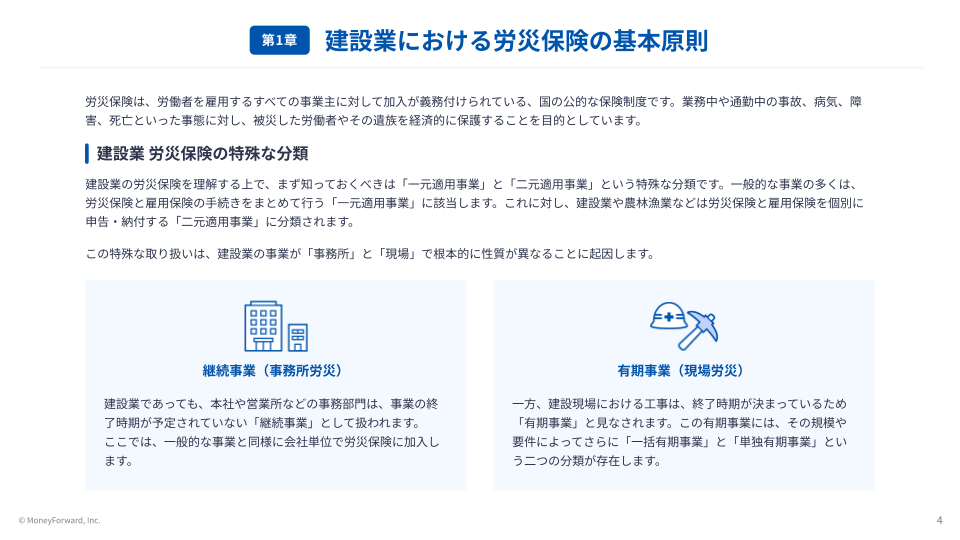

建設業の労災保険は、現場単位の考え方や元請け・下請け間の責任所在など、一般事業と異なる特殊な仕組みが多く、その複雑さが手続きの遅れや予期せぬ法的リスクにつながっています。

マネーフォワードでは、1から簡単・分かりやすい「建設業向け!1から分かる労災対応の教科書」をご用意しております。無料登録だけでダウンロードできますので、ぜひお気軽にご利用ください。

建設業は労災保険の加入義務がある?

建設業には労災保険への加入が法律で義務付けられています。労災保険とは、労働者が業務中や通勤中にケガをしたり病気になったりした際に、医療費や休業補償を受けられる公的な保険制度です。建設業は労働災害のリスクが高い業種であるため、この制度によって従業員や労働者の安全と生活が保障されています。

労災保険の加入義務は、労働者を1人でも雇用する元請けや下請けの事業主に課されます。適用範囲には、正社員だけでなく、日雇いやアルバイトといった非正規労働者も含まれるため、雇用されているすべての労働者が保険の対象となるのが特徴です。

ただし、一人親方や個人事業主、役員は労災保険の強制適用の対象外です。これは、労災保険が基本的に雇用契約に基づく労働者を対象としているためです。そのため、一人親方や事業主が労災保険の補償を受けるためには「特別加入制度」を利用する必要があります。

労災保険への加入手続きは、管轄の労働基準監督署や労働保険事務組合を通じて行います。労災保険の保険料率は建設業の中でも作業内容や事業の種類によって異なります。最新の労災保険料率は、厚生労働省の「労災保険率表」を参照してください。

建設業の労災保険に加入する義務がある人・ない人

従業員・労働者は全員適用

建設業の労災保険は、雇用契約に基づくすべての労働者が対象です。これには、元請け会社や下請け会社が雇用する正社員、アルバイト、日雇い労働者、外国人労働者など、賃金を受け取って働く人々が含まれます。このように、雇用形態や国籍を問わず、雇用契約のあるすべての労働者が労災保険の適用対象となり、事業主には、これらの従業員全員について、労災保険への加入義務があります。

一人親方、事業主、役員は対象外

一人親方や個人事業主、会社の経営者(事業主)や役員は、労災保険の強制適用の対象外です。これは、労災保険が「労働者」の安全を守るための制度であり、雇用契約を伴わない働き方をする人には適用されないためです。そのため、これらの方々が労災保険の補償を受けるためには、「特別加入制度」を利用する必要があります。

建築業の労災保険に加入義務がない人のための特別加入制度

建設業の労災保険では、一人親方や個人事業主など労災保険の強制適用の対象外となる人のために「特別加入制度」が設けられています。この制度は、適用範囲外にあたる人々が、任意で加入し、業務中の災害に備えられる仕組みです。特別加入制度を利用することで、一人親方や個人事業主も、現場で万が一の事故や災害が発生した場合に労災保険の補償を受けることができ、経済的な負担を軽減できます。

一人親方の特別加入

一人親方が労災保険の特別加入制度を利用できる条件は以下の通りです。

- 労働者を常時雇用せず、個人で事業を行っていること

- 労働者を雇用する場合でも、年間の雇用日数が100日未満であること

特別加入の手続きは、一人親方特別加入団体(労働保険事務組合)を通じて行います。この団体を利用することで、必要な書類の提出や保険料の支払いを円滑に進めることができます。

参考:厚生労働省 特別加入制度のしおり(一人親方その他の自営業者用)

中小事業主等の労災特別加入

中小事業主等とは、労働者を雇用しながら、自らも現場作業に従事する事業主、役員、または家族従事者などを指します。特別加入の対象となるためには、以下の条件を満たす必要があります。

- 雇用している労働者が労災保険に加入していること

- 労働保険の手続きを労働保険事務組合に委託していること

ただし、特別加入による補償が適用されるのは、事業主自身が労働者と同じように現場で作業をしている場合のみです。たとえば、建設現場での作業中に負傷した場合は補償対象となりますが、金融機関との打ち合わせ中に発生したケガなどは補償の対象外です。

建設業の労災保険に加入する手続き

建設業の労災保険加入手続きは、事業形態によって異なります。ここでは、労働者を雇用する元請け・下請け業者と一人親方や個人事業主それぞれの加入手続きの流れを解説します。

元請け・下請け事業者の加入手続き

元請け・下請け業者は、労働者を1人でも雇用する場合、労災保険に加入する義務があります。手続きの流れは以下の通りです。

- 労働保険関係成立届の提出:工事開始後10日以内に労働基準監督署へ提出

- 保険料申告書の提出:雇用する労働者数と賃金総額を記載し、労働局へ提出

- 保険料の納付:算出された保険料を納期限までに納付

- 労災保険関係成立票の掲示:工事現場の見やすい場所に掲示

一人親方の特別加入手続き

一人親方が労災保険の補償を受けるには、以下の流れで特別加入制度の手続きを行う必要があります。

- 一人親方特別加入団体(労働保険事務組合)への申し込み

- 必要書類の提出:特別加入申請書、事業実態証明書類などを提出

- 保険料の納付:選択する給付基礎日額(3,500円~25,000円)に応じて決定

建設業の労災保険の料率

建設業の労災保険料率は、事業の種類や作業内容によって異なります。たとえば、令和6年度の主な労災保険料率は以下のとおりです。

- 建築事業:9.5‰(0.95%)

- 土木工事業:15‰(1.5%)

- 電気工事業:6.0‰(0.6%)

労災保険料の計算方法は、以下の式で算出します。

ただし、建設業では賃金総額を正確に把握することが難しい場合があるため、請負金額に労務費率を乗じて賃金総額を推定する特例が認められています。この場合の計算式は以下のとおりです。

たとえば、建築事業(労災保険率9.5‰、労務費率23%)で請負金額が1億円の場合:

同様に、土木工事業(労災保険率15‰、労務費率23%)で請負金額が1億円の場合:

最新の労災保険料率や労務費率は、厚生労働省の「労災保険率表」を参照してください。

参考:厚生労働省令和6年度の労災保険率について(令和6年度から変更されます)

建築業の労災保険に未加入だとどうなる

保険料の追加徴収がある

労災保険に加入していない場合、監督官庁から最大2年間を遡って保険料の支払いを求められることがあります。この追加徴収には、未納分に加えて10%の追徴金が課されます。たとえば、未加入期間が2年以上の場合でも、過去2年間の労働者の賃金総額を基に計算された保険料と追徴金を一括で支払う必要があり、この金額は事業主にとって大きな負担となり得ます。

労働基準法違反による処分も考えられる

労災保険への未加入は、労働者災害補償保険法違反に該当します。その結果、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。また、行政から是正指導を受けたにもかかわらず手続きを怠った場合、職権による労災保険関係の成立手続きや、労働保険料の認定決定が行われることがあります。

さらに、悪質なケースでは企業名の公表やハローワークでの求人掲載停止などの追加措置が取られることもあります。加えて、故意または重大な過失による未加入期間中に労災事故が発生した場合には、事業主が労災保険給付費用の40%または100%を負担することもあります。

これらのリスクを回避するためにも、速やかに労災保険に加入することが重要です。

参考:

e-Gov 法令検索 労働者災害補償保険法第51条

厚生労働省 労災保険未手続事業主に対する費用徴収制度の強化について

一人親方なら現場に入場できない場合も

労災保険に未加入の一人親方は、建設現場への入場を制限される場合があります。これは、元請け会社が安全管理義務を果たすために行う措置です。特に、国土交通省の「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」では、社会保険未加入者の現場入場を認めないよう指導が行われています。近年、元請け会社が労災保険未加入者の立ち入りを拒否するケースが増加しており、特別加入をしていないと仕事の機会を失うリスクもあります。一人親方として継続的に業務を行うためには、労災保険の特別加入を検討することが重要です。

参考:国土交通省 社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン

建設業以外に労災保険の加入義務がある業種

労災保険は、労働者を1人でも雇用する事業主には原則として適用されます。製造業、運送業、鉱業などは強制適用事業に該当し、農林水産業の一部は事業規模によって適用除外となる場合があります。例えば、製造業では機械作業中の事故、運送業では交通事故、鉱業では地下作業や爆発物の取り扱いによるリスクが高いため、労災保険への加入が義務付けられています。

一方、一人親方は労災保険の強制適用外ですが、特別加入制度を利用することで補償を受けることができます。特別加入は、一人親方が安心して働くために欠かせない制度です。業務中のリスクから身を守るためにも、加入を検討しましょう。

建設業の労災保険に加入し、未加入リスクを防ごう

建設業では、元請け・下請けを問わず、労働者を1人でも雇用する事業主に労災保険の加入義務があります。一方で、一人親方や個人事業主、役員は労災保険の強制適用外ですが、特別加入制度を利用することで補償を受けることが可能です。

未加入の場合、遡って保険料の追加徴収や法的な罰則が科されるリスクがあります。また、一人親方が特別加入をしていないと、建設現場への入場を拒否される可能性もあります。

事前に加入手続きを済ませ、労災事故に備えて適切な補償を受けられる環境を整えましょう。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

バックオフィス業務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

一人親方とは?個人事業主との違いや加入できる労災についてわかりやすく解説

「一人親方」という言葉を耳にすることはあっても、その具体的な意味やメリットまで分かりにくいものです。 本記事では、一人親方の定義から、個人事業主との差異、一人親方ならではのメリット…

詳しくみる熱中症は労災として認められる?労災の基準や申請手続き、事例、安全配慮義務を解説

熱中症は、特に暑い季節に多く発生し、労働災害として深刻な問題となっています。労働者が職場で熱中症を発症した場合、労災保険の対象となる可能性があります。 この記事では、熱中症が労災と…

詳しくみる一人親方は雇用保険に加入できる?労災保険の特別加入や安全書類の書き方を解説

一人親方は雇用保険に加入できるのか、疑問に感じている人は多いでしょう。この記事では、一人親方が原則として雇用保険に加入できない理由や、労災保険の特別加入制度について解説します。一人…

詳しくみる労災保険と傷病手当金の違いは?期間や支給額、申請方法、よくある質問を解説【テンプレート付き】

労災保険と傷病手当金は、病気やケガで働けなくなった時の収入を補償する大切な制度です。労災保険は業務上または通勤途中の病気やケガに対して支給され、傷病手当金は業務外の病気やケガ全般に…

詳しくみる労災保険とは?給付の条件や申請方法を解説

労災保険とは、労働者が業務上の事故や疾病にあった場合に、療養補償給付や休業補償給付などの給付を受けられる制度のことです。この記事では、労災保険の概要から給付内容、その具体的な条件や…

詳しくみる労災の障害年金7級の金額とは?種類や手続きを解説

労災保険の障害年金7級は、労働災害による後遺症が認定され、障害等級が7級に該当した場合に支給される保険給付の一つです。日常生活や労働に支障をきたす後遺症が残った際に、労働者やその家…

詳しくみる