- 作成日 : 2025年3月21日

労災の障害年金7級の金額とは?種類や手続きを解説

労災保険の障害年金7級は、労働災害による後遺症が認定され、障害等級が7級に該当した場合に支給される保険給付の一つです。日常生活や労働に支障をきたす後遺症が残った際に、労働者やその家族の生活を支えるために設けられた制度です。この記事では、7級の障害年金に該当する具体的なケース、受給金額、計算方法、申請の流れについて詳しく解説します。

目次

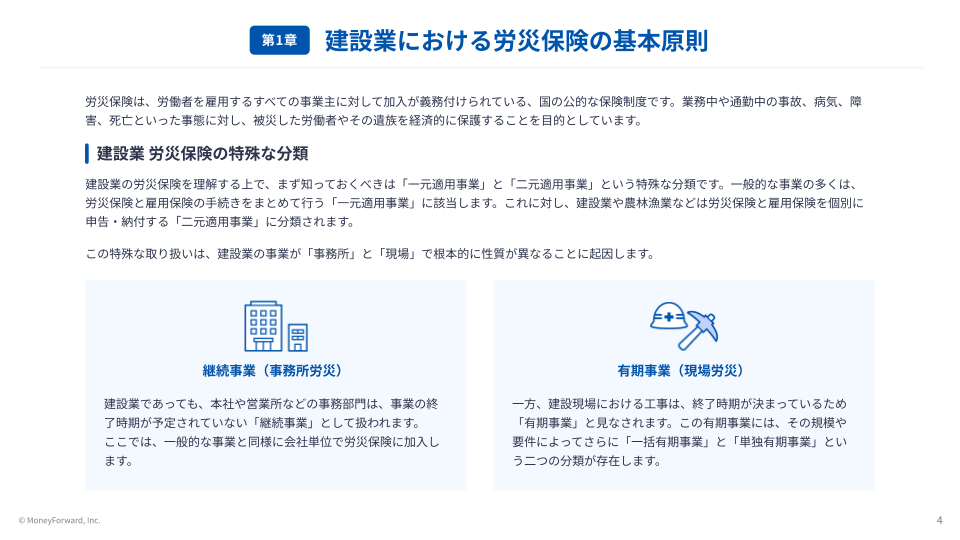

建設業の労災保険は、現場単位の考え方や元請け・下請け間の責任所在など、一般事業と異なる特殊な仕組みが多く、その複雑さが手続きの遅れや予期せぬ法的リスクにつながっています。

マネーフォワードでは、1から簡単・分かりやすい「建設業向け!1から分かる労災対応の教科書」をご用意しております。無料登録だけでダウンロードできますので、ぜひお気軽にご利用ください。

労災の障害年金7級とは

労災(労災保険)の障害年金7級とは、労働災害による後遺症が認定され、障害等級が7級に該当すると判断された場合に支給される保険給付の一種です。障害等級7級は、労災保険法に基づいて定められた基準により、身体の機能や能力に一定の障害が残る状態を指します。これは、労働能力が大きく損なわれるわけではないものの、日常生活や労働活動に支障をきたす程度の後遺症に該当します。

障害等級7級に該当するケース

障害等級7級に該当する例として、次のような状態が挙げられます。

- 片目の視力を完全に失った場合

一方の目が全く見えなくなる状態が該当しますが、もう一方の目が正常であれば7級に分類されます。 - 手指の一部機能を失った場合

指の曲げ伸ばしができない、あるいは動きが著しく制限される後遺症などが該当します。 - 軽度の聴力障害

片耳が聞こえなくなる場合も7級の基準に該当することがあります。

これらは一例ですが、いずれの場合労働能力喪失率56%の後遺症が残る場合とされています。

労災の障害等級に応じた給付金の種類

労災保険における障害等級は、1級から14級まで細かく分類されており、等級に応じて支給される給付金の種類や金額が異なります。1級から7級までは「障害(補償)年金」として定期的な年金形式で支給され、8級から14級は「障害(補償)一時金」として一括で支給されます。

これらの給付に加えて、障害特別支給金や障害特別年金、障害特別一時金などの特別給付金も支給されます。

| 障害等級 | 給付金の種類 |

|---|---|

| 1級~7級 | 障害(補償)年金 障害特別支給金(一時金)障害特別年金 |

| 8級~14級 | 障害(補償)一時金 障害特別支給金(一時金) 障害特別一時金 |

障害(補償)年金

障害等級1級から7級に該当する場合、定期的な年金形式で支給されます。支給額は、給付基礎日額(労働者の平均賃金)に等級ごとに定められた日数を乗じた金額となります。

障害特別支給金(一時金)

障害等級1級から14級の全ての等級に対して、一時金として支給されます。支給額は等級に応じて定められており、例えば1級では342万円、7級では159万円、14級では8万円が支給されます。

障害特別年金

障害等級1級から7級の労働者に対して、賞与(ボーナス)を基に算定された年金が支給されます。具体的な支給額は、算定基礎日額(賞与額に応じて計算される)に等級ごとに定められた日数を乗じた金額となります。

障害特別一時金

障害等級8級から14級の労働者に対して、賞与(ボーナス)を基に算定された一時金が支給されます。支給額は、算定基礎日額に等級ごとに定められた日数を乗じた金額となります。

例えば、障害等級7級の場合、以下の給付金が支給されます:

- 障害(補償)年金:給付基礎日額の131日分が年金として支給されます。

- 障害特別支給金(一時金):159万円が一時金として支給されます。

- 障害特別年金:算定基礎日額の131日分が年金として支給されます。

なお、一人親方などの特別加入者には元々賞与(ボーナス)という概念がないため、賞与(ボーナス)を算定基礎とする障害特別年金、障害特別一時金は支給されません。

労災の障害年金7級の金額

障害等級7級の障害(補償)年金

労災保険における障害等級7級の「障害(補償)年金」の支給額は給付基礎日額の131日分です。

給付基礎日額は、労働災害が発生した直前の3か月間に支払われた賃金の総額を、日数で割って計算されます。

①給付基礎日額の算出方法

給付基礎日額の計算例 )

- 直近3か月の総賃金:90万円(月給30万円 × 3か月)

- 労働日数:3か月間で合計60日(20日/月 × 3か月)

- 給付基礎日額 = 900,000円 ÷ 60日

= 15,000円

給付基礎日額は 15,000円 となります。

※総賃金には基本給、残業手当、休日手当などが含まれますが臨時に支払われた賃金やボーナスなどは含まれません。

②障害(補償)年金の支給額

上記で求めた給付基礎日額に131日分をかけて計算します。

例えば、給付基礎日額が10,000円の場合、7級の障害補償年金は以下のように計算されます。

なお、障害(補償)年金は年6回に分けて支給されます。

障害等級7級の障害特別支給金(一時金)

労災保険における障害等級7級の障害特別支給金は、159万円です。

なお、特別支給金は通常の保険給付に上乗せして行われるもので、労災保険の社会復帰促進等事業の一環として行われています。

障害等級7級の障害特別年金

労災保険における障害等級7級の「障害特別年金」は、算定基礎日額の131日分が年金として支給されます。

①算定基礎日額の算出方法

算定基礎日額は、原則として労働災害発生前の1年間に支給された賞与(ボーナス)などの特別給与の総額を365日で割って求めますが、特別給与の総額が給付基礎日額×365を超える場合は給付基礎日額の20%とされます。また、特別給与の額は150万円が上限とされています。

算定基礎日額の計算例 )

- 年間特別給与総額:60万円(ボーナス30万円 × 年2回)

- 算定基礎日額 = 600,000円 ÷ 365日 ≈ 1,644円

したがって、算定基礎日額は約1,644円となります。

②障害特別年金の支給額

支給額 = 1,644円 × 131日分 ≈ 215,364円

したがって、年間の支給額は約215,364円となります。

なお、障害特別年金は年6回に分けて支給されます。

詳細については、厚生労働省の公式サイトや労災保険のガイドラインをご参照ください。

障害等級ごとの支給金額

| 障害等級 | 障害(補償)給付 給付基礎日額 ※1級~7級は年金 8級~14級は一時金 | 障害特別支給金 (一時金) | 障害特別年金 算定基礎日額 | 障害特別一時金 |

|---|---|---|---|---|

| 第1級 | 313日分 | 342万円 | 313日分 | |

| 第2級 | 277日分 | 320万円 | 277日分 | |

| 第3級 | 245日分 | 300万円 | 245日分 | |

| 第4級 | 213日分 | 264万円 | 213日分 | |

| 第5級 | 184日分 | 225万円 | 184日分 | |

| 第6級 | 156日分 | 192万円 | 156日分 | |

| 第7級 | 131日分 | 159万円 | 131日分 | |

| 第8級 | 503日分 | 65万円 | 503日分 | |

| 第9級 | 391日分 | 50万円 | 391日分 | |

| 第10級 | 302日分 | 39万円 | 302日分 | |

| 第11級 | 223日分 | 29万円 | 223日分 | |

| 第12級 | 156日分 | 20万円 | 156日分 | |

| 第13級 | 101日分 | 14万円 | 101日分 | |

| 第14級 | 56日分 | 8万円 | 56日分 |

労災の障害年金7級の受給条件

労災保険の障害等級7級に該当し、給付を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。

業務上の事故や病気であること

労災保険の給付を受けるためには、発生した負傷や疾病が業務に直接関連している必要があります。例えば、建設作業中の転落事故や機械操作中の挟まれ事故、運搬作業中の腰痛発症などが該当します。

通勤中の災害であること

労災保険は、通勤中の災害も対象としています。自宅から作業現場への移動中や一つの現場から別の現場への移動中に事故に遭った場合などが該当します。ただし、通勤経路から大きく外れたり、長時間の寄り道をした場合、その間に発生した事故は通勤災害と認められない場合もあります。

また、労災保険に特別加入している人のうち、個人タクシー事業者や特定農作業従事者など一部の人の場合は、通勤災害の規程が適用されない場合があります。

障害等級7級に該当する障害があること

労災保険では、障害の程度に応じて1級から14級までの等級が定められています。7級は、労働能力喪失率が約56%と評価される障害に該当します。具体的には、片眼の失明と他眼の視力が0.6以下の場合や、片手の親指を含む3本の指を失った場合などが挙げられます。

労災保険における障害等級7級の受給条件は、労働災害により労働能力喪失率が56%と認定される後遺症が残った場合です。

労災の障害年金7級の手続き方法

労災保険における障害等級7級の障害(補償)年金を受給するためには、以下の手続きが必要です。

1. 治癒の確認

まず、労働災害による傷病が治癒(症状固定)し、身体に一定の障害が残ったことを医師から確認してもらいます。

この場合の治癒とは、病気やケガの症状が安定し治療の効果が期待できなくなった場合のことで一般的には主治の医師が判断することとなります。

2. 必要書類の準備

以下の書類を準備します:

- 障害(補償)給付支給請求書(様式第10号)

- 医師の診断書:障害の程度を詳細に記載したもの。

- 事業主の証明:労働災害であることを証明するため、事業主の署名・押印が必要です。

これらの書類は、厚生労働省の公式サイトからダウンロードできます。

労災保険の請求書類はいくつか種類がありますが、障害(補償)給付の場合は様式第10号という書類を使用します。

参照:障害(補償)等給付の請求手続|厚生労働省

3. 労働基準監督署への提出

請求書に必要事項を記入したら、準備した書類を添付し、事業所を管轄する労働基準監督署に提出します。

また、障害(補償)給付支給請求書は特別支給金の申請も兼ねていて、同時に請求することになります。

注意点としては、障害(補償)給付の時効は治癒した日の翌日から5年とされているため、早めに手続きをする必要があります。

4. 審査と決定

労働基準監督署が提出書類を審査し、支給の可否を決定します。

申請から支給決定までの期間は概ね3か月程度ですが、場合によっては3か月以上かかる場合があります。

5. 支給開始

支給が決定すると、支給決定通知書が届き、実際の受取が始まります。障害(補償)年金は偶数月に前2か月分が支給され、障害(補償)一時金は、一時金として支給されます。

なお、障害(補償)年金を受けることとなった場合は、本人が希望すれば一定の金額まで前払いができる障害(補償)年金前払一時金の支給を受けることができます。

障害(補償)年金前払一時金は、原則として障害(補償)年金の支給と同時に行いますが、支給決定の通知を受けてから1年以内であれば請求が可能です。

労災や障害年金に関するよくある質問

労災や障害年金に関するよくある質問にお答えします。

7級の障害年金は退職した後ももらえる?

7級の障害(補償)年金は会社を退職した後も受給可能です。労災保険法第12条の5では「保険給付を受ける権利は、労働者の退職によつて変更されることはない。」とされていて、退職した場合でも引き続き受けることができます。ただし、障害の程度が変化し、等級が変更された場合は、支給額が調整されることがあります。

7級の障害年金が却下された場合の対処法は?

決定に不服がある場合、処分を知った日の翌日から3か月以内に、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求を行うことができます。審査請求書には、処分内容、異議の理由、希望する決定内容を具体的に記載します。また、社会保険労務士などの専門家に相談し、申請内容の見直しや追加資料の提出など、適切なアドバイスを受けることもできます。

労災(労災)と障害年金の違い

労災保険と障害年金は、どちらも障害を負った際の制度ですが、以下の点で異なります。

労働災害と障害年金には、それぞれ異なる役割があります。

- 労働災害(労災)は、業務中や通勤中に発生した事故や病気が対象で、労災保険を通じて治療費や休業補償、後遺症が残った場合の障害補償などが支給されます。

- 障害年金は、業務災害か私傷病かを問わず病気やけがが原因で生活や労働に支障がある場合に支給される公的年金で、国民年金や厚生年金から給付されます。

どちらも、障害を負った場合に支給される点は共通ですが、業務中のケガや病気なのか私傷病なのかという点が異なり、支給される年金の内容も異なります。

また、労災保険と障害年金は同じ病気やケガについて両方の支給を受けることは可能ですが、国民年金や厚生年金から障害年金が支給される場合、労災保険は一定の割合で減額されます。

労災の障害等級7級は3つの支給金が受け取れる

労災保険の障害年金7級は、労働災害や通勤災害によって後遺症が残り、障害等級7級と認定された場合に受給できる制度です。この年金は給付基礎日額に基づいて支給される「障害(補償)年金」のほか、「障害特別支給金」「障害特別年金」も含まれます。

受給のためには、労働基準監督署への申請や必要書類の準備が必要です。これらの手続きを正確に行うことで、速やかに給付を受け取ることが可能になります。制度を正しく理解し、適切に活用することで、労働災害により生じた生活の不安を軽減できるでしょう。

詳細については、専門機関や公式サイトを参照し、不明点は労働基準監督署に相談してください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

バックオフィス業務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

労災保険のアフターケアとは?無料治療の要件や申請方法を解説

労災のアフターケア制度は、労働災害や通勤災害により負傷や疾病を被った労働者が、症状固定後も後遺症状に応じて必要な治療を無料で継続して受けられるようにする制度です。対象となる20種類…

詳しくみる労働保険の特別加入制度とは?対象者や申請方法を解説

労働保険の特別加入制度とは、本来、労働保険の適用対象外である個人事業主やフリーランスなどが、特別に労働保険(労災保険および雇用保険)に加入できる制度です。この制度により、これらの働…

詳しくみる労災年金の受給者が死亡した時の手続きや配偶者が受けられる補償を解説【テンプレート付き】

労災年金の受給者が死亡した場合、遺族は速やかに労働基準監督署に死亡届を提出する必要があります。また、配偶者が遺族年金を受け取れるかどうかは、いくつかの条件によって決まります。この記…

詳しくみる擦り傷程度でも労災を使うべき?メリット・デメリット、手続きを解説

擦り傷や軽いケガでも業務中や通勤中に発生した場合、労災保険は利用できます。労災保険とは、労働者が仕事に関連して負ったケガや病気を補償する制度です。たとえば、職場での作業中に擦り傷を…

詳しくみる労災の特別支給金とは?種類と金額の目安、申請方法を解説

労災の特別支給金とは、労働者が業務中または通勤中にケガまたは病気をし、労災保険を申請した場合、保険給付とは別に上乗せして支給されます。この記事では、特別支給金の種類や金額の目安、そ…

詳しくみる労働保険適用事業場検索とは?検索すべきケースや事業場が見つからない場合の対応を解説

労働保険適用事業場検索は、事業所が労働保険(雇用保険・労災保険)に加入しているかを確認できる厚生労働省のシステムです。事業主は一般的に従業員1人以上で加入が義務づけられています。 …

詳しくみる