- 作成日 : 2025年3月21日

療養補償給付とは?労災の条件や給付金の申請手続きをわかりやすく解説

療養補償給付とは、仕事中や通勤中に発生したケガや病気の治療費を全額補償する労災保険の制度です。

一般的な健康保険では3割の自己負担が必要ですが、療養補償給付では治療費が全額労災保険から支払われます。例えば、診察料や薬代、通院交通費などです。療養補償給付を受ける際は労災病院を利用すれば自己負担なくスムーズな手続きで治療が可能です。この記事では、療養補償給付の内容や休業補償給付と併用ができるか、手続きの流れ、必要書類について、詳しく解説します。

目次

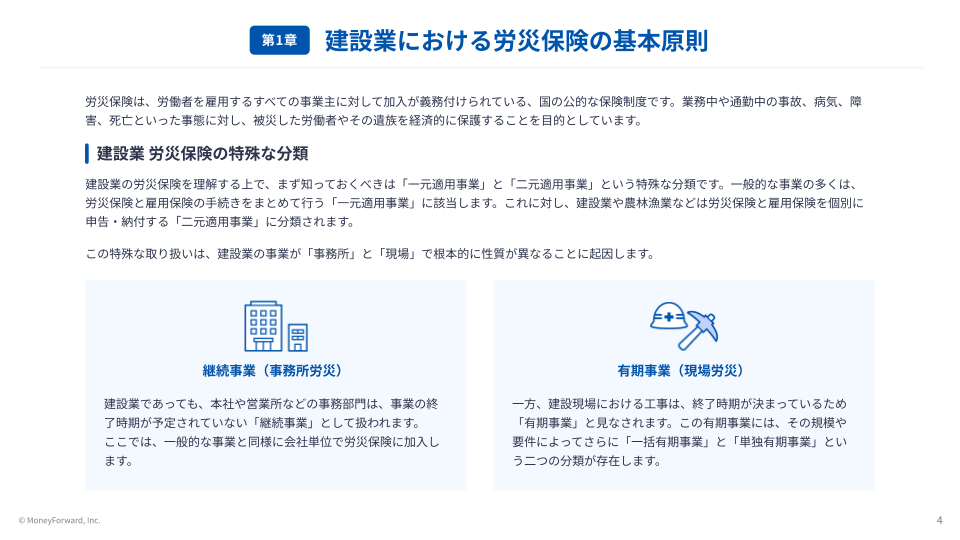

建設業の労災保険は、現場単位の考え方や元請け・下請け間の責任所在など、一般事業と異なる特殊な仕組みが多く、その複雑さが手続きの遅れや予期せぬ法的リスクにつながっています。

マネーフォワードでは、1から簡単・分かりやすい「建設業向け!1から分かる労災対応の教科書」をご用意しております。無料登録だけでダウンロードできますので、ぜひお気軽にご利用ください。

労災の療養補償給付とは?

労災(労災保険)の療養補償給付とは、仕事中や通勤中に発生したケガや病気に対して、治療費を全額補償する制度です。

療養補償給付は、労働者が安心して治療を受けられるよう、労災保険の一環として提供されています。一般的な健康保険では治療費の3割が自己負担となりますが、療養補償給付ではその負担がなく、全額労災保険でカバーされます。

対象となるのは、 労働者が仕事中の事故や作業中のケガ、通勤中の事故で発生したケガや病気 です。例えば、工事現場で転倒して足を捻挫したり、通勤途中に交通事故で負傷した場合などが含まれます。この制度により、治療費や通院時の交通費が補償されるため、経済的な負担を心配せず治療に専念できます。

「療養の給付」と「療養の費用の支給」

療養補償給付には、 現物給付としての「療養の給付」 と 現金給付としての「療養の費用の支給」 の2種類があります。

「療養の給付」は、労災病院や労災指定病院で治療を受けた場合に適用される制度です。

治療費は労災保険が直接負担するため、患者は自己負担することなく治療を受けることができます。病院の窓口で費用を支払う必要がないため、手間もかかりません。

労災保険における療養補償給付は原則として現物給付ですが、近くに労災指定病院がないなどのやむを得ない事情などにより労災指定病院以外の医療機関で治療を受けた場合には、療養補償給付に変えて「療養の費用の支給」が行われます。

療養の費用の支給はあくまで療養補償給付を行うことが困難な場合や、療養補償給付を受けないことに行うこととされていて、単に患者の都合により労災指定病院を受診した場合などは支給されないことがあります。

労災指定病院以外の医療機関を受診した場合は、患者が一時的に治療費を立て替え、その後、労働基準監督署に申請して払い戻しを受ける形になります。申請には領収書や必要書類を提出する手間がかかるものの、費用は全額補償されます。

| 項目 | 療養の給付(現物給付) | 療養の費用の支給(現金給付) |

|---|---|---|

| 対象医療機関 | 労災病院・労災指定病院 | 非指定医療機関 |

| 費用の立て替え | 不要 | 必要 |

| 支給方法 | 労災保険が医療機関に直接支払い | 労働者が後日申請して払い戻しを受ける |

| 手続きの簡単さ | 簡単 | 手間がかかる |

労災の療養補償給付はいくらまで?

療養補償給付には金額の上限がなく、治療が必要な期間中は全額補償されます。もし長期的な治療が必要な場合でも、お金の心配をせずに治療を続けられます。

ただし、補償の対象は医師が必要と判断した治療に限られるため、趣味や私的な目的の医療行為は対象外となり補償されません。

以下のような治療関連の費用が労災保険でカバーされます。

- 診察料や薬代

- 入院費用

- 手術費用

- 通院交通費

例えば、工場で作業中に負傷して手術や長期間の入院が必要になった場合でも、これらにかかる費用はすべて労災保険が負担します。さらに、通院にかかる交通費も対象となり、公共交通機関の料金や車での移動に伴う費用が補償されます。

労災の療養補償給付の内容

療養補償給付では、治療に必要な以下のような費用が補償対象となります。

- 診察料:医師による診察や診断にかかる費用

- 薬代:処方箋に基づく薬の費用

- 検査費用:X線検査、血液検査などの医療検査費用

- 入院費用:病室代、食事代などの入院に関する費用

- 手術費用:治療のために必要な手術の費用

- 通院交通費:公共交通機関の料金や自家用車での移動費用

- リハビリ費用:ケガの回復を目的としたリハビリ治療の費用

療養補償給付の対象外となるケース

一方で、以下のような場合は療養補償給付の対象外となります:

- 私的な目的での治療:

美容整形や趣味によるケガの治療。 - 仕事や通勤と無関係な病気やケガ:

休日中に発生した事故や、個人的な用事中のケガ。 - 労災保険で認められない治療:

健康保険適用外の先進医療や特殊な治療方法。

仕事中のケガや病気は原則労災保険から給付されるため、健康保険を使うことはできません。万が一健康保険を使用した場合は治療費を全額立て替えて、後から労災保険に請求をすることになる場合もあるため注意が必要です。

労災の療養補償給付と療養給付の違い

業務が原因で発生したケガや病気には 「療養補償給付」、通勤中のケガや病気には 「療養給付」 が適用されます。

療養補償給付(業務災害の場合)

療養補償給付は、 業務災害 に該当するケガや病気が対象です。

例えば、工場で作業中にプレス機で指を切断したり、長時間労働が原因でうつ病を発症した場合などが該当します。この制度では、治療費や入院費、手術費用、通院交通費まで、治療に必要な費用を労災保険が負担します。 自己負担は一切なく、金銭的な不安を感じずに治療に専念できます。

療養給付(通勤災害の場合)

療養給付は、通勤災害に該当するケガや病気が対象です。

例えば、通勤途中に交通事故に遭い腕を骨折したり、駅の階段で転倒して負傷した場合などが該当します。この場合も、治療費や通院費、入院費などがすべて労災保険で補償されます。

療養補償給付と休業補償給付の違い

療養補償給付と休業補償給付は、どちらも労災保険から支給されますが、療養補償給付は治療にかかる費用を補償するもの、休業補償給付はケガや病気で働けなくなった期間の収入を補填するもので、それぞれ目的が異なります。

休業補償給付は、治療が必要で就業が困難な場合、休業4日目以降から 平均賃金の80%相当額 が支給されます(60%が休業補償給付、20%が特別支給金として支給)。

休業補償給付と療養補償給付は同時に受け取れる?

療養補償給付と休業補償給付は、 同時に受け取ることが可能です。治療が必要な状態で仕事を休まなければならない場合、治療費は療養補償給付で補償され、休業中の収入は休業補償給付で補填されます。

例として、治療による通院のため午前中は仕事を休み午後から出社したような場合は、治療にかかる費用は療養補償給付として現物支給され、午前中休業した部分については休業補償給付として支給されます。ただしこの場合は、給付基礎日額から実際に支払われた賃金を控除した金額の60%の支給となり、会社から支払われた賃金と調整されます。

療養補償給付を申請する流れや手続き

労災病院・労災指定病院を受診する場合

労災指定病院で療養補償給付を受けるには、療養補償給付請求書(様式第5号)に事故の発生状況などについて事業主の証明を受けた上で提出します。

この請求書の提出先は労働基準監督署ですが、実際の請求は労災指定病院を経由することとなっているため病院に提出します。

労災病院や労災指定病院以外の医療機関を受診した場合

労災指定病院以外の医療機関を受診した場合は、療養の費用の請求書(様式7号)を提出します。

療養の費用の請求の場合は、一旦自分で治療費を立て替えて後から償還払いとなるため治療に要した費用などを証明する領収書などを添付します。なお、療養補償給付と異なり手続きは病院を経由せず、自分で労働基準監督署に提出する必要があります。

交通費の請求方法

労災保険の交通費は移送費として支給されます。移送費の請求は療養の費用請求の移送費の欄に金額を記載します。

この場合は、通院手段や金額などを記載し通院移送費等請求明細書という書類を提出します。また、必要に応じて通院に要した費用の領収書などの添付が必要です。

療養補償給付を申請する際の注意点

療養補償給付を適切に受けるためには、いくつかの注意点を押さえておく必要があります。

労災病院や指定医療機関を利用する

労災保険を適用する際は、 労災病院や指定医療機関を利用するのが便利です。

これらの医療機関では、治療費を自己負担する必要がなく、申請手続きもスムーズに進みます。一方、非指定医療機関を利用する場合は、費用を立て替えてから申請する形になるため、手間が増える可能性があります。

健康保険証を提示しない

労災保険を利用する際には、健康保険証を提示しないようにしましょう。

労災保険で処理されるべき治療費が健康保険で扱われると、申請手続きが複雑になり、給付を受けられなくなる可能性があります。医療機関を受診する際には、労災で治療を受けたい旨を明確に伝えることが大切です。

領収書や明細を保管する

非指定医療機関を利用した場合や、通院交通費を申請する際には、領収書や交通費の明細が必要です。

これらの書類を紛失すると、正しく申請ができなくなる恐れがあります。治療が完了するまで、すべての記録を保管しておきましょう。

申請期限を守る

非指定医療機関を利用した場合の療養補償給付の申請は、 ケガや病気が発生した日から2年以内 が期限です。これを過ぎると給付が受けられなくなるため、早めに手続きを進めることが大切です。

療養補償給付を受けて安心して治療を

療養補償給付は、労働者が安心して治療に専念できるよう設けられた制度です。

仕事中や通勤中のケガや病気が対象で、診察料や薬代、通院交通費、手術費用など、治療に必要な費用がすべて労災保険から補償されます。

治療費が全額補償されるため、自己負担を気にすることなく、適切な医療を受けることができます。また、休業が必要な場合は、休業補償給付と併用することで生活費の補填も可能です。

この制度を正しく理解し適切に利用することで、治療費の負担を軽減しながら安心して療養に専念できます。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

バックオフィス業務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

労災の書類は誰が書く?必要書類や事業主が記入を拒んだ場合の対応

労災の書類作成は、会社や事業主が被災した労働者に代わって書類を作成し、提出するケースが一般的です。被災した労働者が一人親方や個人事業主の場合は自身で申請します。この記事では、会社・…

詳しくみる労働基準監督署の年末年始はいつからいつまで?管轄の調べ方や窓口時間も解説

労働基準監督署の年末年始の休みは、原則として12月29日から1月3日までの6日間です。この期間は全国の労働基準監督署で一斉に閉庁となるため、一般的な相談や手続きはできません。 この…

詳しくみる社会復帰促進等事業とは?労災保険と連携した3つの支援内容を解説

社会復帰促進等事業は、労災保険の一部の事業であり、被災労働者の社会復帰支援、遺族援護、労働者の安全衛生確保が行われています。労災保険の給付と併せて、被災労働者とその遺族に対して、社…

詳しくみる労災保険とは?給付の条件や申請方法を解説

労災保険とは、労働者が業務上の事故や疾病にあった場合に、療養補償給付や休業補償給付などの給付を受けられる制度のことです。この記事では、労災保険の概要から給付内容、その具体的な条件や…

詳しくみる一人親方に週の法定労働時間はある?建設業の働き方と労災リスクを解説

建設業の一人親方には、労働基準法が定める法定労働時間「週40時間」の制約が直接適用されません。働き方を自分で決められる自由がある一方で、長時間労働や労災事故のリスクを自ら管理する必…

詳しくみる建設業は労災保険の加入義務がある?条件や加入手続きを解説

建設業では、労働者を雇用する事業主に労災保険の加入が義務付けられています。 労災保険は、業務中や通勤中の事故・病気に対する補償制度であり、正社員・アルバイト・日雇い労働者など、雇用…

詳しくみる