- 更新日 : 2025年9月26日

一人親方に週の法定労働時間はある?建設業の働き方と労災リスクを解説

建設業の一人親方には、労働基準法が定める法定労働時間「週40時間」の制約が直接適用されません。働き方を自分で決められる自由がある一方で、長時間労働や労災事故のリスクを自ら管理する必要があります。2024年からは建設業の労働者に時間外労働の上限規制が適用され、現場の働き方は大きく変わりつつあります。その影響は一人親方にも及び、契約条件や現場ルールが厳格化する可能性があります。

本記事では、一人親方と週の法定労働時間の関係、長時間労働のリスク、労災保険特別加入の重要性について整理し、安全で持続的に働くためのポイントを解説します。

目次

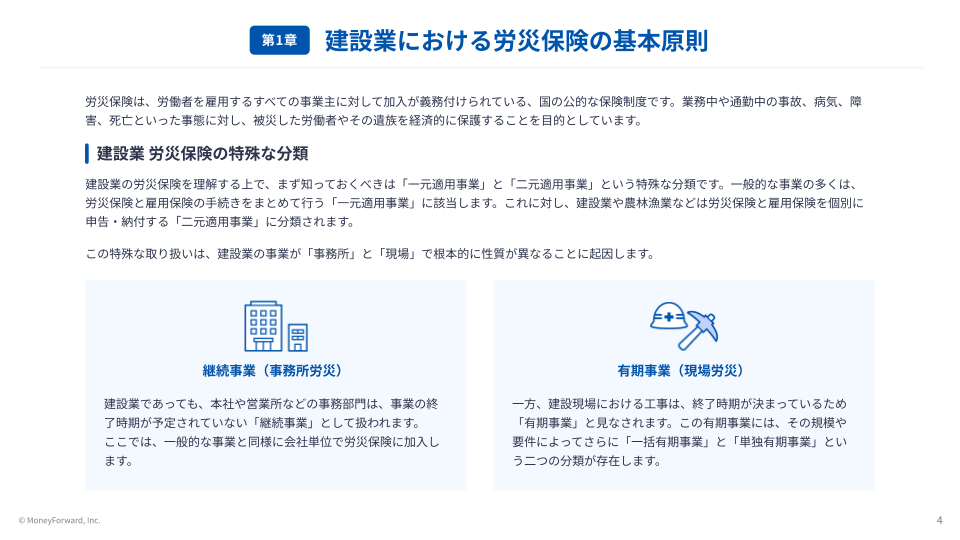

建設業の労災保険は、現場単位の考え方や元請け・下請け間の責任所在など、一般事業と異なる特殊な仕組みが多く、その複雑さが手続きの遅れや予期せぬ法的リスクにつながっています。

マネーフォワードでは、1から簡単・分かりやすい「建設業向け!1から分かる労災対応の教科書」をご用意しております。無料登録だけでダウンロードできますので、ぜひお気軽にご利用ください。

一人親方には週の法定労働時間は適用されない?

一人親方は法律上「事業主」として扱われるため、雇用される労働者に適用される「週の法定労働時間」というルールは適用されません。これは、働き方を自分で決められる自由がある一方で、労働基準法による保護を受けられないことを意味します。

労働基準法では、労働者の労働時間の上限を「1日8時間、1週40時間」と定めています。これは、雇用契約を結んでいる労働者の健康を守るための最低基準であり、企業はこのルールを超えて労働者を働かせることはできません。例外的に、36協定を締結すれば時間外労働が認められますが、それでも上限規制が存在します。

つまり、会社員やアルバイトはこの基準によって守られており、働きすぎを防ぐ仕組みが法律により担保されているのです。

一人親方は「労働者」ではなく「事業主」扱い

一方、一人親方は自分で仕事を請け負い、請負契約や業務委託契約のもとで働いています。この場合、法律上は「労働者」ではなく「個人事業主」として扱われます。そのため、労働基準法が定める労働時間規制は直接的には適用されません。

たとえば、週に60時間や70時間働いたとしても、それは法律違反ではなく、あくまで自己責任の範囲にとどまります。この自由度は収入を増やすチャンスでもありますが、反面「働きすぎても誰も止めてくれない」というリスクも背負うことになります。

雇用される職人との違い

同じ建設現場で働いていても、一人親方と雇用労働者とでは立場が大きく異なります。

- 雇用労働者:会社との雇用契約に基づき、労働時間は週40時間が原則。時間外は上限規制あり。

- 一人親方:請負契約に基づく事業主。労働時間の制約はなく、自己裁量で働く。

この違いにより、一人親方は「自分で自分を守る仕組み」を作らなければなりません。特に建設業は肉体的負担が大きいため、労働時間を無制限に延ばすことは、健康リスクや事故のリスクを高めます。

実質的に労働時間が制約されるケースもある

表向きは自由でも、実際には元請やゼネコンからの発注条件により「朝から晩まで現場にいること」を求められることもあります。この場合、契約上は「事業主」でも、実態は雇用労働者とほとんど変わらない働き方を強いられるケースも少なくありません。

近年では労働契約に実質的に近い働き方をする「偽装一人親方」も社会問題となっており、法的な位置づけが問われています。もし実態として雇用に近い関係であれば、労働時間の規制や労災補償が適用される可能性もあるため、注意が必要です。

週法定労働時間の制約がない長時間労働のリスク

一人親方には「週の法定労働時間40時間」の制約がないため、働こうと思えばいくらでも働けます。短期的に収入を増やすことは可能ですが、長期的に見れば長時間労働は健康被害・労災リスク・精神的ストレスを引き起こし、結果的に収益面でも損失につながる可能性があります。ここでは、そのリスクを整理します。

健康面での深刻なリスク

建設業は体力仕事が中心であり、長時間労働は体への負担を大きくします。厚生労働省が定める「過労死ライン」は月80時間を超える残業とされていますが、一人親方はこの規制が及ばないため、平気でそれを超える働き方をしてしまうケースもあります。

慢性的な長時間労働は、高血圧や心筋梗塞、脳卒中といった循環器疾患のリスクを高めます。また、睡眠不足や疲労の蓄積により免疫力が低下し、体調不良が続くことで仕事のパフォーマンスも落ちていきます。

労災事故やヒューマンエラーの増加

建設現場では、ちょっとした判断ミスや不注意が大事故につながります。長時間労働で集中力や注意力が低下すると、転落事故や重機の操作ミス、工具の取り扱いミスなど、労災につながるリスクが格段に高まります。

とくに高所作業や重量物を扱う作業は、一瞬の油断が命に直結します。一人親方は自らの労災補償を確保する必要があるため、事故による休業はそのまま収入の途絶につながる点も大きな問題です。

精神的ストレスと生活の質の低下

長時間労働は肉体的な負担だけでなく、精神的なストレスも蓄積させます。休日が取れず、家族や友人との時間を失えば、生活の満足度は下がり、孤立感やうつ症状を招くこともあります。

また、長時間労働を常態化させると「働いていないと不安」「休むことが怖い」といった心理状態になりやすく、結果としてさらに無理をしてしまう悪循環に陥ります。

収益面でもマイナスになる可能性

一見すると「たくさん働けば収入が増える」と思われがちですが、長時間労働は必ずしも収益増につながりません。疲労による作業効率の低下や施工ミスの増加により、結果的に工期の遅れや追加修繕のコストが発生することがあります。

さらに、体を壊して長期休業を余儀なくされた場合、収入はゼロになります。一時的に稼いでも、健康を損なえば長期的には大きなマイナスとなるのです。

建設業特有のリスク

建設業は天候や工期の影響を強く受けるため、「今月は仕事を詰め込む」「工期直前は徹夜続き」といった働き方が起こりやすい業界です。こうした働き方は一人親方にとっては自由である一方、リスクが倍増する働き方でもあります。

特に夏場の熱中症や冬場の寒冷ストレスは、長時間労働と重なると命にかかわる危険性があります。法律による規制がないからこそ、自ら健康リスクをコントロールする意識が求められます。

建設業にも適用された時間外労働の上限規制

2024年4月から、建設業で働く「労働者」にも時間外労働の上限規制が本格適用されました。 一人親方はこの規制の直接の対象外ですが、業界全体の働き方が変わる中で、その影響は決して無視できません。

建設業の労働者に適用された規制

働き方改革関連法により、2024年4月から建設業の「労働者」にも時間外労働の上限規制が本格的に適用されました。これは過労死や健康被害を防ぐための仕組みで、通常の業種と同じく次の基準が設けられています。

- 原則:月45時間、年360時間以内

- 特別条項付き36協定を結んでも:年720時間以内、単月100時間未満、複数月平均80時間以内

違反すれば企業に罰則が科されるため、元請企業や現場管理者は従来以上に労働時間を厳格に把握し、調整しなければなりません。

一人親方が受ける影響やリスク

一人親方は事業主にあたるため、時間外労働の上限規制の対象外ですが、業界全体の働き方が変わる中で一人親方も間接的に影響を受けます。

しわ寄せのリスク

元請が自社の社員の残業を減らすため、工期に余裕のない仕事を一人親方に回す可能性があります。その結果、かえって長時間労働を強いられるケースも考えられます。

現場ルールの厳格化

安全管理の観点から、元請が「一人親方も含めて休憩や休日を守ること」を要請することが増えるでしょう。形式的には自由でも、実態としては労働時間の制約がかかる場面があります。

契約条件の変化

今後は契約書に「拘束時間の制限」や「休日確保」に関する条項が盛り込まれる可能性が高く、働き方の自由度が狭まるかもしれません。

一人親方が意識すべき「自己管理」と労務リスク対策

一人親方は法律上「労働者」ではなく「事業主」であるため、労働基準法の労働時間規制や休日の保障を受けることができません。その分、労務管理や健康管理を自ら行わなければならない立場です。ここでは、一人親方が長く安全に働くために意識すべきポイントを整理します。

労働時間を「見える化」する

働きすぎを防ぐためには、まず自分の労働時間を客観的に把握することが大切です。

- 日ごとの作業時間を記録する:アプリや紙の手帳でも構いません。

- 月単位で総労働時間を集計する:過労死ライン(月80時間超の残業に相当)を超えないよう注意。

- 休養日もスケジュールに組み込む:繁忙期でも休みを確保する仕組みが必要。

雇用労働者であれば会社が労働時間を管理してくれますが、一人親方は「自己管理」が唯一の手段です。

健康診断・セルフケアの徹底

長時間労働を続けると、心疾患や脳疾患といった重大な病気を発症するリスクが高まります。自営業者である一人親方は健康管理が後回しになりがちですが、定期的な健康診断を受け、体調を数値で把握することが欠かせません。

また、日常生活でも次のようなセルフケアが重要です。

- 睡眠時間を6~7時間は確保する

- 水分・栄養補給を意識する(特に夏場の現場作業)

- 疲労を感じたら無理をせず休む

「体が資本」という言葉通り、体調を崩せば収入も失います。

元請との契約内容をチェックする

労働時間に制約がないとはいえ、実際には元請の要求で「朝から晩まで現場に拘束される」ケースもあります。この場合、請負契約のはずが実態として雇用契約に近い状態になり、法的なトラブルにつながる恐れがあります。

契約を結ぶ際には以下を確認しましょう。

- 拘束時間が具体的に記されていないか

- 休憩や休日の取り方について不利な条件がないか

- 作業内容や報酬に対して過剰な拘束がないか

納得できない条件は修正を求めるか、契約自体を見直すことも必要です。

労災保険特別加入を活用する

一人親方は通常の労災保険に加入できませんが、「労災保険特別加入制度」を利用できます。これは建設業団体などを通じて手続きでき、万一の事故やケガで休業した際に補償を受けられる仕組みです。

- 治療費や休業補償給付を受けられる

- 遺族補償や障害補償も対象

- 年間の保険料は自身で選択する給付基礎日額に応じて変動

建設現場は常に労災リスクと隣り合わせであるため、加入しておくことで大きな安心につながります。

事業継続のための「リスク分散」

労務リスクを減らすためには、健康や契約面だけでなく、収入源の分散も重要です。特定の元請に依存すると、過剰な労働を強いられても断りにくくなります。複数の元請と契約を持ち、働き方の選択肢を確保することで、自分の労働時間をコントロールしやすくなります。

建設業界で求められる今後の働き方

建設業界は人手不足や高齢化、そして働き方改革関連法の施行により、大きな転換期を迎えています。従来の「長時間労働で稼ぐ」スタイルから、効率性と安全性を重視した働き方へのシフトが求められているのです。一人親方にとっても、この流れは無関係ではなく、むしろ今後の生き残りに直結する重要なテーマです。

働き方改革と安全衛生管理の強化

2024年から建設業にも時間外労働の上限規制が適用され、現場の管理体制は大きく変わりました。労働者だけでなく、一人親方に対しても「長時間労働を避け、安全を守ること」が社会的に強く求められています。

元請企業は安全配慮義務の観点から、一人親方に対しても休憩や作業時間の調整を求めるケースが増えると考えられます。結果的に、形式的には「自由」でも、現場レベルでは働き方のルールが共有されていくでしょう。

DX(デジタルトランスフォーメーション)の活用

今後の建設業界では、ICTやデジタル技術の導入が急速に進むと予想されています。

- 勤怠・労働時間のデジタル管理

一人親方もアプリやクラウドサービスを利用し、自分の労働時間や休養状況を把握する流れが広がるでしょう。 - 施工管理の効率化

ドローンや3D測量、クラウド型施工管理ツールにより、現場作業の効率化が進み、無駄な長時間労働を減らせます。 - 安全管理のテクノロジー活用

ウェアラブル端末による心拍数や体調のモニタリングが普及すれば、過労による事故リスクを減らせます。

一人親方も「紙と感覚」だけに頼らず、デジタルを活用した働き方を取り入れることで、効率と安全を両立できます。

人材不足と多様な働き方の広がり

建設業界では人手不足が深刻化しており、若手の確保が難しくなっています。その結果、外国人技能実習生や女性職人の活躍が期待され、多様な働き方が求められるようになっています。

一人親方にとっても、チームでの協働や外部人材との連携が増え、これまで以上に柔軟な働き方が必要になります。人手不足を逆手にとれば、「専門性を高めることで高単価の仕事を選ぶ」といった戦略も可能です。

「稼ぎ方」から「持続可能な働き方」へ

従来の建設業界は「稼げるが体を壊しやすい」というイメージが強くありました。しかし今後は、短期的な収入よりも、長期的に働き続けられる持続可能なスタイルが重視されます。

- 労働時間を適切にコントロールする

- 健康を維持して安定的に稼ぎ続ける

- 契約条件を精査し、無理のない案件を選ぶ

これらの姿勢は、一人親方にとっても今後の必須条件となります。

一人親方に週の法定労働時間はなく労災保険が必須

一人親方は法律上「事業主」として扱われ、週40時間の労働時間制限は直接適用されません。自由度が高い反面、長時間労働や健康被害、労災事故のリスクをすべて自分で背負うことになります。

2024年から建設業の労働者に時間外労働の上限規制が適用され、業界全体の働き方は変化しつつあり、その影響は一人親方にも及びます。元請からの条件厳格化や拘束時間の制限が進む中で、自己管理と契約内容の確認が欠かせません。

とくに労災保険特別加入は任意制度ですが、現実的には必須に近い備えです。長く安全に働くためには、労働時間を見える化し、健康管理を徹底し、リスクに備えた働き方を選ぶことが重要です。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

バックオフィス業務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

労災の特別支給金とは?種類と金額の目安、申請方法を解説

労災の特別支給金とは、労働者が業務中または通勤中にケガまたは病気をし、労災保険を申請した場合、保険給付とは別に上乗せして支給されます。この記事では、特別支給金の種類や金額の目安、そ…

詳しくみる労災指定病院とは?一般病院との違い、手続きや必要書類、受診時の注意点

労災指定病院とは、職場での事故や病気による治療において、労災保険の適用を受けることができる病院です。労働者は治療費を支払う必要がなく、労災保険から直接病院に支払われます。一般病院と…

詳しくみる一人親方は雇用保険に加入できる?労災保険の特別加入や安全書類の書き方を解説

一人親方は雇用保険に加入できるのか、疑問に感じている人は多いでしょう。この記事では、一人親方が原則として雇用保険に加入できない理由や、労災保険の特別加入制度について解説します。一人…

詳しくみる擦り傷程度でも労災を使うべき?メリット・デメリット、手続きを解説

擦り傷や軽いケガでも業務中や通勤中に発生した場合、労災保険は利用できます。労災保険とは、労働者が仕事に関連して負ったケガや病気を補償する制度です。たとえば、職場での作業中に擦り傷を…

詳しくみる労災保険給付関係請求書の7号様式とは?提出が必要なケースや書き方を紹介【テンプレート付き】

労災保険給付関係請求書の7号様式は、労災保険の給付を受ける際に必要な書類の1つです。労災指定医療機関以外で治療を受けた際にこの様式で申請をすることで、自己負担した療養費用の請求がで…

詳しくみる労災申請とは?手続きの流れや事業者の対応をわかりやすく解説

労災申請とは、業務上の事由または通勤により負傷、疾病、障害、死亡のいずれかに該当した場合に、労働者やその遺族が行う申請のことです。労働現場でのケガや病気はいつ起こるかわかりません。…

詳しくみる