- 更新日 : 2025年6月23日

建物滅失証明書とは?書き方やテンプレート例、建物解体の手続きを紹介

建物滅失証明書(たてものめっしつしょうめいしょ)は、建物を解体した事実を証明するために作成される書類です。これは主に解体業者が発行し、建物滅失登記の申請時に必要となります。

この記事では、建物滅失証明書の具体的な内容や作成方法、滅失登記を怠った場合のリスクについて詳しく解説します。初心者にも理解しやすいよう、手続きをスムーズに進めるためのポイントを整理してお伝えします。

目次

建物滅失証明書とは?

建物滅失証明書(たてものめっしつしょうめいしょ)は、建物を解体した際にその事実を証明するために必要な書類です。この証明書は、一般的に解体業者が発行しますが、地域によっては「建物取毀証明書(たてものとりこわししょうめいしょ)」とも呼ばれることがあります。

建物滅失証明書は、解体後に「建物滅失登記」を申請する際に必要で、登記が完了することで固定資産税の課税対象から外れる手続きが進められます。

建物を取り壊した事実を公的に証明する書類であるため、法務局での手続きにおいて重要な役割を果たします。また、これを怠ると、課税が継続するだけでなく、過料が科される場合もあるため、正しい手続きを行うことが求められます。

建物の解体から滅失登記の申請までの流れ

建物を解体した後には、建物滅失証明書を作成し、法務局で滅失登記を申請する流れになります。それぞれのステップを詳しく解説していきます。

1.建物の解体

建物の解体は、専門の解体業者に依頼するのが一般的です。解体業者は、建物を安全かつ効率的に取り壊し、その後の廃棄物処理も適切に行います。

建物の解体の際には、以下のような点を確認しておくとスムーズです。

- 解体証明書を発行できる業者かどうかを確認

滅失登記に必要な建物滅失証明書や解体証明書を発行できる業者であることを事前に確かめておくことが大切です。 - 費用の見積もり

解体費用は建物の規模や構造によって異なりますが、一般的な木造住宅の場合、30万円~100万円程度かかることがあります。複数の業者から見積もりを取ることで、適正な価格で解体が進められます。

解体が完了すると、その記録として建物滅失証明書が必要になります。

2.建物滅失証明書の作成と押印

建物滅失証明書は、解体が完了したことを証明する書類です。この証明書の作成は、建物の所有者または解体業者によって行われます。

- 所有者が作成する場合

所有者が証明書を作成する際は、解体業者に署名と押印を依頼する必要があります。所有者自身が内容を記載し、解体業者がその内容を承認する形になります。 - 解体業者が作成する場合

解体業者が作成する場合、所有者は業者が用意した証明書に内容を確認のうえ署名し、押印します。多くの解体業者は滅失証明書のテンプレートを持っており、これを基にスムーズに作成を進めることができます。

3.建物滅失登記を法務局に申請

建物滅失証明書が準備できたら、次は法務局に滅失登記を申請します。滅失登記は、建物の登記を抹消する手続きです。

滅失登記の申請は、原則として建物の所有者が行います。ただし、所有者が申請できない場合、司法書士や土地家屋調査士に委任することも可能です。

滅失登記は、原則として建物の滅失から1ヶ月以内に申請しなければなりません。これを怠ると、固定資産税が課税され続けるだけでなく、10万円以下の過料(行政罰)が科される可能性があります。

参考:

e-Gov 法令検索 不動産登記法第57条、 e-Gov 法令検索 不動産登記法第164条

建物滅失登記にかかる費用の相場

建物滅失登記には、法務局への申請や必要書類の準備に一定の費用がかかります。

滅失登記では登録免許税がかからない

滅失登記には、通常かかる「登録免許税」が課されません。法務局での申請手続きにおいては登録免許税が不要ですが、必要書類の取得や郵送にかかる実費は発生する点に注意が必要です。

自分で建物滅失登記を行う場合

自分で建物滅失登記を行う場合、主に必要書類の取得費用が発生し、相場は2,000円~3,000円程度です。

以下は、具体的に必要となる費用の内訳です。

- 登記事項証明書取得費:600円(1件)

- 地図や地積図の情報取得費:450円(1件)

- その他(郵送費やコピー代など):数百円程度

土地家屋調査士に依頼する場合

建物滅失登記の手続きを土地家屋調査士に依頼する場合、手数料が発生します。これは、書類の作成から法務局への申請までを代行してもらうための費用で、相場は30,000円~50,000円程度です。

専門家に依頼する場合は、自分で手続きする場合に比べて費用が高くなりますが、手続きの手間を大幅に軽減できます。また、書類の不備によるトラブルを避けられるため、時間や労力を節約したい場合に適しています。

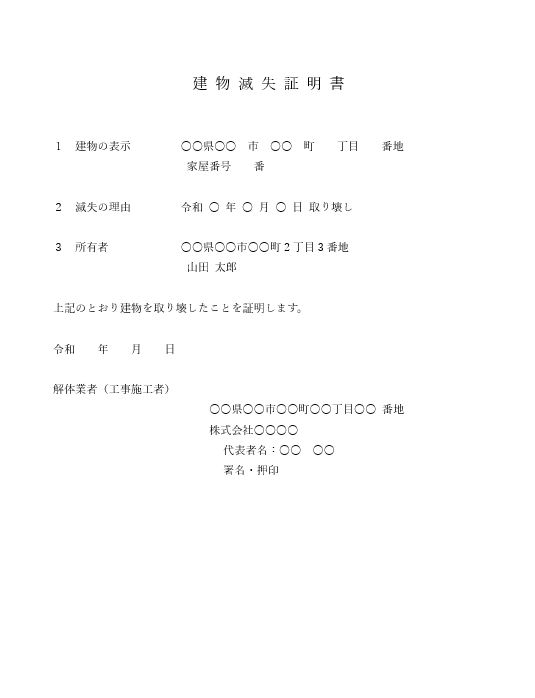

建物滅失証明書の書き方・テンプレート例

建物滅失証明書の書式は特に指定がないため、A4サイズの白紙に必要事項を記載すれば問題ありません。ここでは、建物滅失証明書の必要な項目や具体的な作成例について説明します。

建物滅失証明書に必要な項目

建物滅失証明書には、以下の5つの項目を正確に記載する必要があります。これらの情報は、法務局での滅失登記申請に必須です。

- 建物の所在地や家屋番号

建物の所在地や家屋番号を記載します。この情報は登記事項証明書(登記簿)に記載されている内容と一致させる必要があります。

例:○○市○○町1丁目1番地、家屋番号1番 - 滅失の理由

建物を取り壊した日付や理由を記載します。「取り壊し」や「解体」という表現が一般的です。

例:2025年1月15日取り壊し - 建物の所有者の住所と氏名

建物の所有者の住所と氏名を記載します。これは登記事項証明書(登記簿謄本)の情報と一致させる必要があります。

例:○○県○○市○○町2丁目3番地、山田 太郎 - 証明文

建物が取り壊されたことを証明する文章を記載します。この文言がなければ証明書として機能しません。

例:『上記のとおり建物を取り壊したことを証明します。』 - 解体業者の情報

解体を担当した業者の名前、住所、代表者名、署名・押印を記載します。解体業者が証明書を作成する場合、これらの情報が必須です。

建物滅失登記のテンプレート例

建物滅失証明書

この証明書は、以下の建物を取り壊したことを証明するものです。

建物の表示

○○市○○町1丁目1番地、家屋番号1番

滅失の理由

令和6年1月15日取り壊し

所有者

○○県○○市○○町2丁目3番地

山田 太郎

証明文

上記のとおり建物を取り壊したことを証明します。

住所:○○県○○市○○町4丁目5番地

解体業者名:株式会社○○解体

代表者名:佐藤 次郎

電話番号:

署名・押印

建物滅失登記のひな形・テンプレート

建物滅失証明書の作成にあたっては、テンプレートを活用することもおすすめです。必要に応じ、以下のテンプレートをご利用ください。

建物滅失登記をしないとどうなる?

建物滅失登記を行わない場合、固定資産税の課税が続くほか、法律に基づく過料が科される可能性があります。また、土地の売却や相続手続きにおいて問題が生じることもあります。経済的な負担が増えることがあるため、必ず手続きを行いましょう。

固定資産税の課税が続く

建物滅失登記をしない場合、取り壊した建物が登記簿上では「存在している」とみなされるため、固定資産税の課税が続きます。固定資産税は、毎年1月1日時点での登記簿の情報を基に計算されるため、建物が実際には取り壊されていても、登記上で滅失が登録されていない限り、課税対象から外れません。

例えば、以下のようなケースが考えられます。

- 実際に解体済みなのに固定資産税の納付書が届く

解体後も滅失登記を怠ったため、税務当局が建物の存在を確認できず課税が継続。 - 税金の払い損につながる

実在しない建物に対して固定資産税を払い続けることになるため、経済的な無駄が発生します。

罰金が科される場合もある

建物滅失登記を怠ると、不動産登記法第57条に基づき、建物の滅失から1カ月以内に登記を行う義務に違反することになります。この場合、同法第164条により10万円以下の過料(行政罰)が科される可能性があります。

この罰則は、法務局が不動産登記の適正性を保つための措置として定められています。過料の発生は状況によりますが、手続きを怠ることで無用なトラブルを引き起こす可能性があります。

土地売却や相続の際に支障が出ることも

建物滅失登記が行われていない場合、その土地を売却したり相続したりする際に、登記簿上で「取り壊し済みでない」とみなされることがあります。その結果、買主や相続人とのトラブルにつながる可能性があります。

建物滅失証明書の作成や建物滅失登記を行う際の注意点

解体業者が建物滅失証明書を作成するか確認すること

建物滅失証明書は、解体業者が作成する場合が一般的ですが、業者によっては対応していない場合もあります。そのため、解体工事を依頼する前に、業者が証明書を発行できるかどうかを確認することが大切です。

自分で作成する場合は解体業者の署名・押印をもらうのを忘れずに

建物滅失証明書を所有者が作成する場合、法務局が指定する形式はありませんが、記載内容に不備があると手続きが遅れる可能性があります。解体業者の署名・押印を忘れずにもらい、明確で簡潔に記載しましょう。

建物滅失証明書は早めの手続きが大切

建物滅失証明書は、建物を解体した事実を証明し、滅失登記を行うために欠かせない書類です。解体業者が証明書を作成できるか事前に確認し、必要に応じて署名・押印を依頼することで手続きをスムーズに進めることができます。

滅失登記を怠ると、固定資産税の課税が続いたり、10万円以下の過料が科されるリスクがあるほか、土地売却や相続時のトラブルの原因にもなります。解体後は速やかに必要書類を整え、法務局での手続きを完了させましょう。正確な書類の作成と管理が、余計な費用や手間を防ぐポイントです。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

バックオフィス業務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

一人親方の建設キャリアアップシステム登録方法

建設業界で活躍する一人親方にとって、建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録は、自身のスキルと経験を「見える化」し、より良い未来を築くための重要なステップです。この記事では、…

詳しくみる一人親方の労災保険は義務?加入しないデメリットや費用、申請方法を解説

建設業や自営業で働く一人親方にとって、「労災保険に加入すべきか?」という疑問はよくある悩みです。仕事中にケガをしたり、万が一の事故に巻き込まれたとき、自己負担で医療費を払うのは大き…

詳しくみる一人親方が新型コロナに感染したら労災保険が使える?5類移行の今は?取り扱いを解説

新型コロナウイルスは4類から5類感染症に移行しましたが、5類に移行後の今も、業務で感染した場合は労災保険の対象です。一人親方として現場で働く方々にとって、依然として感染する可能性の…

詳しくみる外壁の面積計算アプリとは?メリットやスマホ・iPad対応などおすすめ5選を紹介!

外壁塗装や屋根塗装を行う際、面積の積算は重要な工程ですが、手計算や設計図を使った積算では時間もかかります。積算を間違えると利益の減少や追加工事によるコスト増につながるため、正確な積…

詳しくみるどこまでが土木工事?土木工事の種類と定義を解説

土木工事は、インフラや構造物の基盤を形成する重要な業務です。しかし、具体的にどこまでが土木工事に含まれるのかは、明確に理解されていないことも多いです。この記事では、土木工事の定義や…

詳しくみる一人親方と個人事業主の違いは?それぞれの定義や労災加入の条件を解説

一人親方と個人事業主の違いについて詳しく知りたい方に、この記事では、それぞれの定義や特徴、労災保険の加入条件などを解説します。一人親方が持つ特別な労災保険制度についても詳しく説明し…

詳しくみる