- 更新日 : 2026年1月19日

発注内示書とは?作成するメリットや書き方、注意点を解説

建設業における発注内示書は、発注書を送付する前に建設工事の発注を予定していることを伝えるための書類です。

この記事では、建設業における発注内示書の概念や書き方、さらに実務上のポイントについて詳しく解説します。

目次

内示書とは?

内示書とは、発注者が正式な注文書を発行する前に、どのような内容で依頼するかを受注者側に事前に知らせるための書類です。これにより、「このくらいの発注を予定している」という情報をあらかじめ伝えることができます。

内示書があると受注者側は事前に内容を確認できるため、事前準備のスケジュールも立てやすく、双方の認識のズレも防げるでしょう。

建設業の発注内示書とは?

建設業における発注内示書は、主に元請会社が下請会社に対して、建設工事の発注を予定している旨を伝えるための書類です。この書類は、正式な契約が結ばれる前の段階で作成・提出されます。

発注内示書の法的効力

建設業で広く使用される発注内示書は、正式な契約書とは異なり、必ずしも法的効力を持つ文書ではありません。

しかし、取引の前段階での合意を示すものであり、その内容に基づいて相手方が準備を進めることが多いため、事実上の合意として取り扱われることがあります。もし、内示を取り消す場合は、賠償などの問題が発生することもあり得るでしょう。

例えば、発注内示書を受けて商品を手配して相手がキャンセルを入れてきた場合は、賠償金などを請求できるぐらいの法的効力があります。そのため、発注内示書を発行する際には、記載内容をくまなく確認し、十分な注意を払うことが必要です。

発注書との違い

発注内示書は、工事の内容を事前に知らせることを目的としていますが、発注書は、工事の発注を正式に指示するための書類です。発注書を受けて工事が開始されます。

また発注書は、工事の受発注の際に工事注文書を使用します。下請法では、下請取引の内容を記載した書類を作成し、保存することが義務付けられています。

発注内示書を作成するメリット

発注内示書を作成するメリットについて、発注側・受注側それぞれの視点で詳しく見ていきましょう。

発注側のメリット

意思表示が明確にできる

発注内示書を作成することで、元請会社は下請会社に対して、工事の発注を予定していることを明確に伝えることができます。これにより、双方の齟齬を防ぎ、スムーズな取引を進めることが可能になるのです。

工事の進行を管理しやすくなる

発注内示書には発注計画が記載されるので、発注側は自社の工程管理がしやすくなります。

コミュニケーションの円滑化

発注内示書を交わすことで、発注者と受注者の間で情報共有がしやすくなります。施工内容や納期、品質の要件が事前に共有されるため、ミスコミュニケーションによるトラブルを防げるでしょう。

受注側のメリット

事前準備の時間を確保できる

発注内示書を受け取ることで、下請会社は早期に工事に向けた準備ができ、今後の受注見通しを立てやすくなります。

契約内容を確認し、必要に応じて交渉できる

発注内示書を受け取ることで、下請会社は契約内容を確認し、必要に応じて元請会社との交渉を行うことができます。

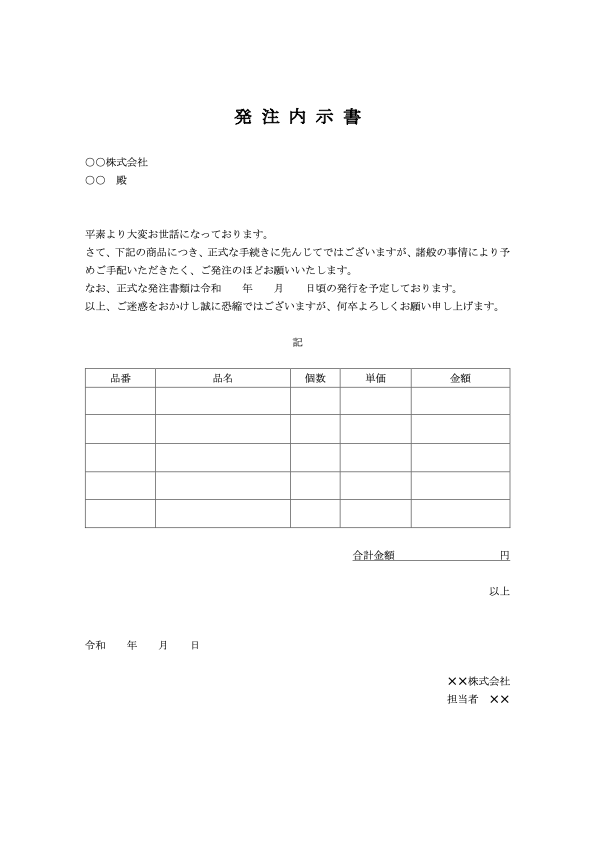

発注内示書の書き方や例文、注意点

発注内示書を書くうえで、以下の必要項目を入れておきましょう。

発注内示書の必要項目

発注内示書には通常、以下のような項目で構成されています。

- 発注先の情報:発注先の会社名、担当者名を記入、企業の場合は会社名の後に「御中」を入れ、担当者名の後には「様」をつける

- 発注者の情報:発注元の事業者の会社名、住所、連絡先、担当者名などを記入

- 年月日:作成した年月日を記入

- 発注内容(工事の名称・場所・内容、工期、金額、支払い条件):発注する工事の名称と内容を記入

- 発注予定日:発注する予定日を記入

- 納品希望日:納品の希望日を記入

- 備考:発注書内示書の取り扱いや変更・キャンセルが生じた場合の対応など、必要な取り決め事項や注意点を、備考欄に記載

発注内示書を作成する際の注意点

発注内示書を作成する場合、どのような点に注意すべきなのでしょうか?注意点を以下の通り、まとめました。

法的効力を理解する

発注内示書は、正式な契約書ではありませんが、一定の法的効力があります。したがって、発注内示書に基づいて商品を手配した後、契約がキャンセルとなった場合、発注側が買い取りの負担を負う可能性が生じるでしょう。

取引先との合意を得る

発注内示書を提出する前に、取引先との合意を得ることが重要です。これにより、双方の誤解を防ぎ、スムーズな取引を進められます。

内容を明確にする

発注内示書の内容は、具体的かつ明確に記載されるので、受注者側が具体的な作業を開始できます。

変更・キャンセルの可能性を認識する

発注内示書はあくまでも「予定」であり、最終的に内容が変わる可能性があります。したがって、変更やキャンセルが生じた場合に備え、その対応策を事前に考えておくことが重要です。

早期の報告を心掛ける

発注内示書に記載した内容が、正式に決定した際に変更となる場合は、できるだけ早めに報告をしなければなりません。

記載ミスや誤字脱字に気をつける

発注内示書に誤字や脱字があると、受注側に誤解を与えたり、誤った作業が行われたりするリスクがあります。特に金額や納期に関する部分は慎重にチェックしてください。

一定期間の保管と管理

発注内示書は重要な書類であり、トラブル時の証拠資料としても活用できるため、作成後は一定期間保管しておきましょう。デジタルデータとして保存することをおすすめしますが、紙媒体での保存でもかまいません。デジタルデータとして保存する場合は、プロジェクト管理ソフトウェアなどを利用し、ファイル名に発注日や版数などの情報を入れておくと、後々検索しやすくなります。

紙媒体で保存する場合は、専用のファイルボックスを使用し、プロジェクト名や発注内示書などのラベルをつけることで、必要なときにすぐに取り出せるようにします。

発注内示書に関するよくある質問

発注内示書にまつわる主な質問を以下の通りまとめたので、参考にしてみてください。

発注内示書の変更はできる?

発注内示書は変更が可能ですが、変更する際には双方の合意が必要となります。特に大規模な変更や内容の大幅な修正が生じる場合、事前にきちんと協議し、変更内容を明確に記録しておくことが重要です。

発注内示書の提出後に契約を拒否できる?

もし、受注側が発注内示書に基づいて商品を手配した後、契約がキャンセルとなった場合、発注側が買い取りの負担を負う可能性があります。

そのため、発注内示書の提出後に契約を拒否することを考えている場合は、法律の専門家に相談することをおすすめします。

発注内示書の提出から注文書の発行までの期間は?

発注内示書の提出から注文書の発行までの期間は、具体的な日数を定める法律や規定はありません。ただし、発注内示書は「予定」を示すものであり、正式な契約(発注書)が結ばれる前の段階で作成・提出されます。そのため、発注内示書を提出したら、できるだけ早く正式な発注書を作成し提出の対応をしましょう。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

バックオフィス業務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

印鑑不鮮明とされる範囲は?にじみやかすれの程度や失敗の原因、訂正方法を解説

印鑑の不鮮明さは、にじみやかすれ、文字の欠けなどが原因で、銀行などで不備が生じたり、書類が受理されたりしないことがあります。 この記事では、印鑑が不鮮明とされる範囲や原因、実印と認印の違い、不鮮明な印鑑の訂正方法、きれいに捺印するコツ、印鑑…

詳しくみる施工体制台帳で一人親方の記入例とは?契約形態や健康保険、添付書類の扱いを解説するには?

施工体制台帳における一人親方の記入方法は、その契約形態によって取り扱いが異なります。仕事の完成を目的とする「請負契約」であれば下請負人として台帳の対象となることが多く、労務提供型の「常用契約」であれば作業員名簿に記載するのが一般的です。 こ…

詳しくみる1級建築施工管理技士の実務経験証明書の書き方は?記入例と注意点を解説

1級建築施工管理技士は、建設プロジェクトにおいて施工計画から品質管理、安全管理まで多岐にわたる業務を統括する、非常に重要な国家資格です。この資格を取得することは、キャリアアップはもちろんのこと、建設業界における自身の市場価値を高める上で非常…

詳しくみるはんこを押すのに失敗したら?適切な訂正方法や修正が無効になるケース

はんこを押す際にはさまざまな失敗が発生する可能性がありますが、それぞれのケースに応じた適切な訂正方法があります。書類を再作成することも考えられますが、契約書などで相手方が捺印済みの場合は難しいでしょう。そのため、正しい訂正方法を知っておくこ…

詳しくみるリフォーム工事請負契約書の印紙税(収入印紙)はいくら?軽減措置はいつまで?

リフォーム工事請負契約書とは、リフォームに関する工事契約を締結する際に必要な書類のことを指します。この契約書には、工事の内容や金額、工期などが明記されており、印紙税がかかる場合があります。 本記事では、リフォームの工事請負契約書にかかる印紙…

詳しくみる会社の実印とは?会社設立に必要なはんこの種類や選び方

会社の実印とは、会社の正式な意思であることを証明する印鑑のことを指します。この印鑑は法務局に登録され、法的な拘束力を持ちます。この記事では、どのような場面で会社実印が必要になるのか、印鑑の登録方法や作成方法、また、会社設立に必要なはんこにつ…

詳しくみる