- 更新日 : 2026年1月28日

2級管工事施工管理技士は難しい?合格率や受験資格、取得のメリットを解説

2級管工事施工管理技士は、主任技術者として現場の施工管理を担当できる国家資格です。国土交通省が管轄し、配管工事を管理する専門技術者の能力を認定するものです。この資格を取得することで、工事の安全管理や品質管理、工程管理を担う責任を果たせます。しかし、「試験は難しいのか?」「受験資格は?」「合格率はどのくらい?」といった疑問を持つ方も多いでしょう。この記事では、2級管工事施工管理技士の概要やメリット、試験の仕組みについて詳しく解説します。

目次

2級管工事施工管理技士とは?

2級管工事施工管理技士は、配管工事や設備管理を担う仕事に必要な国家資格で、取得すると主任技術者として施工管理を担当できるようになります。主任技術者は工事の安全管理、品質管理、工程管理を行い、適切に工事が進むよう調整する責任があります。

また、一定規模以上の工事では、建設業法により専任技術者を配置する必要があります。専任技術者とは、建設業許可を受けるために営業所ごとに配置が義務付けられている技術者で、2級施工管理技士を取得するとこの役割を担うことが可能になります。

施工管理技士には1級と2級があり、1級は監理技術者として建築一式工事で総額7,000万円以上の大規模工事を担当できるのに対し、2級は主に中小規模の工事で主任技術者として活躍します。国家資格であるため、社会的評価も高く、収入アップやキャリアアップにもつながります。

2級施工管理技士を取得し主任技術者として関わる配管工事には、以下のような種類があります。

- 給排水設備工事:住宅や商業施設の水道・排水システムを設置する工事

- 空調設備工事:エアコンや換気システムの配管工事を担当

- ガス設備工事:都市ガス・プロパンガスの供給システムを施工

- 消火設備工事:スプリンクラーなど、火災時に作動する消火設備の設置

これらの工事は、建築物の安全管理や機能性向上に欠かせないものであり、施工管理技士の役割がとても重要になります。

専任技術者として経験を積むことで、将来的には1級の取得や、より大規模な工事の管理に携わる機会が広がります。施工管理技士の資格を持つことで、現場監督として施工管理の一部を担い、工事現場における具体的な作業の管理と監督ができます。また、建築施工管理技士や土木施工管理技士など、他の施工管理資格へのステップアップも視野に入れることができます。

2級管工事施工管理技士を取得するメリット

2級管工事施工管理技士の資格を取得することで、建設業界での職業上の地位が向上し、より多くの仕事に関わることができます。

専任技術者や主任技術者としての経験を積める

この資格を取得すると、専任技術者や主任技術者として働くことができます。特に、現場が関東地方のような都市部では、施工管理技士の需要が高く、経験を積むことでスキルアップにつながります。

管工事の建設業許可が取れる

2級管工事施工管理技士を持っていると、「専任技術者」として建設業許可を取ることができます。国や都道府県の許可が必要ですが、その条件の一つとして「専任技術者」を営業所に置くことが決められています。

専任技術者は、工事の計画や安全管理、品質管理などを担当する大事な役割です。もし会社が建設業許可を取りたい場合、この資格があれば条件を満たせるので、会社にとってもメリットが大きいです。

また、建設業許可には「一般建設業」と「特定建設業」の2種類があり、2級の資格を持っていると「一般建設業」の専任技術者になれます。1級を取得すると「特定建設業」の専任技術者としても認められるので、より大きな工事を請け負うことが可能になります。

資格手当による収入アップ

2級施工管理技士を持っていると、資格手当が支給される企業も多く、収入アップにつながります。特に中小企業や工務店では、資格を持っていることが給与の評価ポイントになることもあります。

キャリアアップの機会が広がる

この資格を取得することで、建築施工管理技士や土木施工管理技士など、他の施工管理資格の取得を目指すことができ、より幅広い現場で活躍できるようになります。特に、大規模工事に関わるために1級を取得する場合、2級での実務経験が役立ちます。

2級管工事施工管理技士(専任技術者)と現場監督との違い

専任技術者と現場監督は似ていますが、それぞれの役割は異なります。専任技術者は建設業の許可を維持するために必要な技術者で、施工会社の営業所に配置されます。工事の技術管理や安全管理を担当し、現場に常駐する必要はありません。

現場監督は、工事現場で作業員に指示を出し、工事の進み具合や安全面を管理します。工事の円滑な進行を確保するため、現場に常駐することが求められます。

また、主任技術者は、現場で品質管理や技術指導を担当します。現場監督と似ていますが、技術的な責任が大きいのが特徴です。

なお、小規模な工事では専任技術者が現場監督を兼任する場合もあります。ただし、規模の大きい工事ではそれぞれの役割が分かれ、適切に管理されています。

2級管工事施工管理技士と1級管工事施工管理技士の違い

管工事施工管理技士には1級と2級があり、それぞれに異なる役割や求められる知識・経験があります。具体的には、1級管工事施工管理技士は監理技術者になれますが、2級管工事施工管理技士は専任技術者と主任技術者に限られます。どちらを取得するかは、関わりたい工事の規模やキャリアプランによって変わってきます。当然、1級管工事施工管理技士のほうが業務範囲も広くなります。

2級は主任技術者、1級は監理技術者になれる

2級施工管理技士を取得すると、主任技術者として現場の管理を任されるようになります。主任技術者は、安全管理や品質管理、工程管理を担当し、中小規模の工事を円滑に進める責任を担います。

一方で、1級を取得すると監理技術者としてより大規模な工事の総括を行うことが可能になります。監理技術者は、現場の指揮をとるだけでなく、施工計画の立案や関係各所との調整など、より広い視野でプロジェクトを管理する役割を持ちます。

関わる工事の規模の違い

1級と2級では、関われる工事の規模にも違いがあります。1級施工管理技士の資格を持っていると、建築一式工事では7,000万円以上、それ以外の工事では4,500万円以上の大規模工事に携わることができます。

対して、2級施工管理技士では、それより小規模な工事を中心に担当することになります。2級を持っていることで現場監督として活躍することはできますが、規模の大きな工事では1級の資格が求められるケースが多くあります。

試験内容の違い

1級と2級では、試験の内容や求められる知識の範囲が異なります。2級では、配管工事に関する基本的な知識や施工管理の実務経験が問われます。

1級の試験では、より高度な施工計画の立案や、建設業法などの法律知識が必要になります。また、1級の受験にはより長い実務経験が求められることが多く、難易度も上がります。

2級管工事施工管理技士の試験は難しい?受験資格や試験概要

2級管工事施工管理技士の試験は、適切な準備を行えば合格可能な試験です。ここでは、試験の難易度や合格率、受験資格、試験の仕組み、実務経験と認められる業務、そして効果的な勉強方法や勉強時間の目安について詳しく解説します。

試験の難易度と合格率

2級管工事施工管理技士の試験は、毎年多くの受験者が挑戦しています。合格率は年度や試験内容によって変動しますが、令和6年度の場合、第一次検定は65.1%、第二次検定は62.4%でした。これは、適切な学習と準備を行えば、十分に合格が狙える試験であることを示しています。

受験資格(令和6年度より変更)

令和6年度から、2級管工事施工管理技士の検定試験は、第一次検定と第二次検定の2階建てとなります。また、第一次検定合格者は2級管工事施工管理技士補となります。

- 学歴や職歴による受験資格の緩和:第一次検定の試験実施年度末において満17歳以上であることが受験資格です。また、これまで特定の学歴や職歴が必要とされていましたが、より多くの人が受験できるように条件が緩和されます。

- 実務経験の年数の見直し:第二次検定の受験に必要な実務経験が、2級管工事施工管理技士の第一次検定合格後3年以上となりました(1級管工事施工管理技士の第一次検定合格者は実務経験1年以上)。

最新の情報は、国土交通省や試験実施機関の公式サイトで確認することをおすすめします。

試験の仕組み

2級管工事施工管理技士の試験は、以下の2つの科目で構成されています。

- 1次検定試験:管工事に関する基礎知識や関連法規、安全管理などが出題されます。

- 2次検定試験:実際の工事現場での経験や対応力を問う内容で、記述式の問題が中心です。

1次検定試験に合格した後、所定の実務経験を経て2次検定試験を受験できる流れとなります。

実務経験として認められる業務

2次検定試験の受験資格として求められる実務経験には、以下のような業務が含まれます。

- 配管工事:冷暖房設備や空調設備、上下水道設備、吸排気ダクト、ガス管、浄化槽などの設置や修理。

- 安全管理:工事現場での安全対策の計画や実施。

- 品質管理:施工中の品質チェックや改善提案。

これらの業務に従事した経験が、実務経験として認められます。

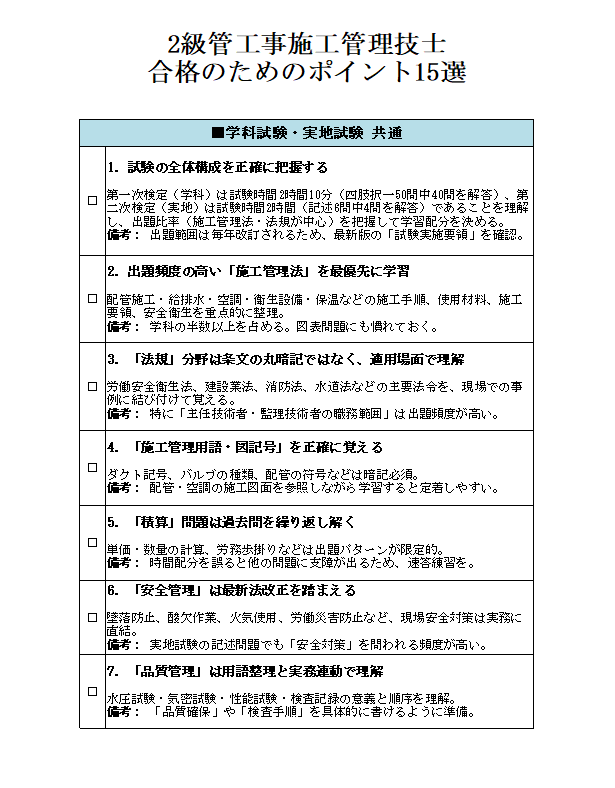

効果的な勉強方法と勉強時間の目安

合格するためには、計画的な学習が重要です。以下に効果的な勉強方法と勉強時間の目安を紹介します。

- 学習計画の立案:試験日から逆算して、毎日の学習内容を決めます。

- 参考書や過去問題集の活用:公式の参考書や過去問題集を繰り返し解くことで、出題傾向を把握します。

- 模擬試験の受験:模擬試験を受けることで、自分の理解度や時間配分を確認できます。

勉強時間の目安は、個人の経験や理解度によりますが、1日2時間の学習を3ヶ月続けることで、合計約180時間の学習時間となります。これを一つの目安として、自分に合った学習ペースを見つけてください。

管工事施工管理技士など施工管理技士の種類

建設業界では、施工管理技士の資格が工事の種類ごとに分かれています。ここでは、代表的な施工管理技士の種類を紹介します。

土木施工管理技士(1・2級)

道路、橋、ダム、トンネルなどの大規模な土木工事を管理する資格です。特に公共工事で必要とされ、国や自治体が発注する工事を請け負う場合には、監理技術者または主任技術者としての配置が求められます。

建築施工管理技士(1・2級)

ビルや住宅、商業施設などの建築工事を管理する資格です。建築業界では需要が高く、設計から施工、引き渡しまでの管理業務を担います。1級を取得すると、大規模な建築工事の監理技術者になれます。

電気工事施工管理技士(1・2級)

ビルや工場、公共施設の電気設備工事を管理する資格です。電気工事の品質や安全性を確保する役割があり、電気工事業を営む企業では資格保持者が求められます。

造園施工管理技士(1・2級)

公園や庭園、緑地の設計・施工・維持管理を行う資格です。都市部の再開発や環境整備の仕事にも関わることができ、緑化事業の需要が高まる中で注目される資格です。

建設機械施工技士(1・2級)

建設機械(クレーン、ブルドーザー、ショベルカーなど)を使った工事の管理を行います。大型の機械を扱う工事では、安全管理が重要なため、この資格を持つ技術者の役割は大きいです。

電気通信工事施工管理技士(1・2級)

通信インフラの整備や電気通信工事の施工管理を行う資格です。近年、インターネットや通信設備の整備が進む中で、資格保持者の需要が増えています。

それぞれの資格には1級と2級があり、2級を取得すると主任技術者として、1級を取得すると監理技術者として働くことができます。

2級管工事施工管理技士の合格は十分に可能!資格取得でキャリアアップしよう

2級管工事施工管理技士は、しっかりと対策をすれば合格できる資格です。試験の難易度は一定のレベルですが、試験範囲を理解し、効率的に学習し実務経験を積むことで合格につながります。

この資格を取得すると、主任技術者としての役割を担うことができ、現場での信頼や収入アップにもつながります。さらに、建設業許可の取得・維持にも役立ち、一人親方や中小企業にとっても価値のある資格です。

また、経験を積むことで1級への挑戦も可能です。1級を取得すれば、大規模工事の監理技術者として活躍できるチャンスが広がります。

計画的な学習と実務経験を積み重ねることで、2級管工事施工管理技士の取得は十分に可能です。資格を活かして、キャリアアップを目指しましょう。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

バックオフィス業務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

一般建設業許可をとるには?特定建設業許可との違い、金額上限、必要な資格や取り方まで解説

一般建設業許可は、建設業を営む上で最も基本的となる許可であり、一定規模以上の工事を請け負うために不可欠です。取得するには、法律で定められた経営経験や技術力(資格・実務経験)、資金力…

詳しくみる建設業法第7条第2号イロハとは?専任技術者の実務経験要件と15条との違いを解説

建設業の許可を取得する際に必ず登場する「建設業法第7条第2号イロハ」という言葉。これは、建設業の一般許可における「専任技術者」の資格要件のうち、国家資格ではなく実務経験に関する規定…

詳しくみる建設業許可の決算変更届は自分で作成できるか?

時間と労力をかければ、専門家に依頼せず自社で建設業許可の決算変更届を作成・提出することは十分に可能です。 決算変更届は、高度な法的判断を要する新規許可申請とは異なり、基本的には「過…

詳しくみる建設業許可番号の調べ方とは?番号(前2桁や6桁)の意味、書き方、検索方法まで解説

建設業許可番号は、事業者が正規の建設業許可を得ていることを示す公的な識別番号です。この番号の意味を理解し、調べ方を知っておくことは、信頼できる業者を選定し、法令を遵守した取引を行う…

詳しくみる建設工事の建設業法違反とは?契約書なし(未契約)での着工の罰則や違反事例を解説

建設工事を発注する際、「契約書を交わさずに着工する」「口約束で追加工事を依頼する」といった行為は、建設業法における重大な違反にあたる可能性があります。これらの違反は、建設業者だけで…

詳しくみる雇用管理責任者になるには?資格は不要?講習の受講義務や届出方法を解説するには?

結論として、「雇用管理責任者」は国家資格ではなく、事業主によって選任される役職(役割)です。そのため、試験を受けて資格を取得する必要はありません。雇用管理責任者になるには、事業主か…

詳しくみる