- 作成日 : 2025年3月27日

【建設業】休憩中の事故やケガは労災に含まれる?ケース別に解説

建設現場では、休憩時間中であっても業務との関連性が高ければ労災(労働災害)が適用されるケースがあります。例えば、休憩所での転倒や、トイレへの移動中の事故などです。

この記事では、休憩時間と労災との関連性や、休憩中でも労災認定される可能性が高いケースと低いケース、労災保険の手続きの注意点、安全対策のポイント、そして休憩不足による労災リスクについて詳しく解説します。

目次

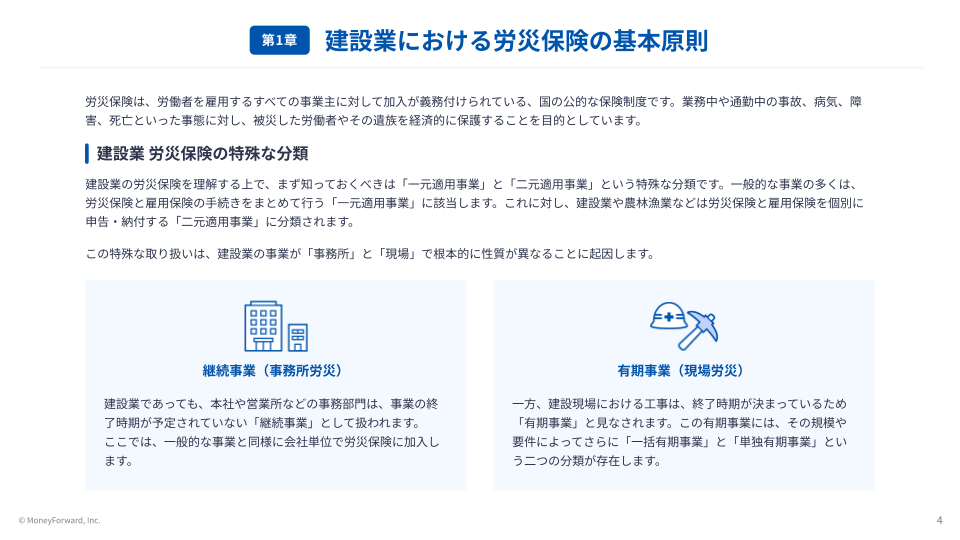

建設業の労災保険は、現場単位の考え方や元請け・下請け間の責任所在など、一般事業と異なる特殊な仕組みが多く、その複雑さが手続きの遅れや予期せぬ法的リスクにつながっています。

マネーフォワードでは、1から簡単・分かりやすい「建設業向け!1から分かる労災対応の教科書」をご用意しております。無料登録だけでダウンロードできますので、ぜひお気軽にご利用ください。

【建設業】休憩中は労災(労働災害)に含まれる?

建設業の現場では、昼休みやトイレへの移動中、食事中のやけど、休憩所での転倒など、休憩時間でも労災が適用されることがあります。

休憩時間は法律上、「勤務時間」ではなく「労働から解放される時間」とされています。ただし、事業主が管理する施設内での過ごし方に制限がある場合や、業務に関連する行動を求められることもあるため、完全に自由な時間とは言い切れません。

そのため、休憩中に発生した事故が労災として認められるかどうかは、業務との関連性があるかどうかで判断されます。

その判断基準となるのが「業務遂行性(仕事と関係があるか)」と「業務起因性(事故の原因が業務環境にあるか)」です。

例えば、昼休みに個人的な理由で外出した際の事故や、ふざけた行動によるケガは、業務との関連性がないため、通常は労災の対象外となります。一方、休憩所での転倒や移動中の事故など、職場の環境や設備が影響している場合は労災と認定されることがあります。

つまり、休憩中のケガでも「どこで、何が原因で起きたか」によって、労災として扱われるかどうかが決まります。

【建設業】休憩中でも労災認定される可能性が高いケース

休憩時間中であっても、「業務と関連がある行動」として判断されれば、労災が適用される場合があります。ここでは、労災認定される可能性が高いケースを紹介しますが、状況や業務環境によって異なるため、必ずしも全てのケースで認定されるわけではないことを理解しておくことが重要です。

会社の休憩所での転倒やケガ

休憩所で転倒してケガを負った場合、「会社が管理する施設内で発生した事故」と判断されるため、労災認定される可能性が高くなります。例えば、昼休みに現場の休憩所で床が滑りやすくなっており、転倒して骨折した場合、これは会社の管理下で発生した事故とみなされるため、労災が適用されやすいです。

トイレへ行く途中での事故

トイレへ向かう途中で転倒した場合も、労災の対象になります。例えば、建設現場の仮設トイレへ行く際に、足元の資材につまずいてケガをした場合、業務中の行動として判断され、労災に該当します。特に、トイレが現場の敷地内に設置されている場合、労災と認定されることが多いです。

休憩中の食事によるやけどや事故

食事中に発生した事故も、状況によっては労災に含まれることがあります。例えば、建設現場の休憩スペースで弁当を食べている最中に、熱い味噌汁をこぼしてやけどをした場合、「労働環境の一部で発生した事故」とみなされ、労災に該当します。

休憩中の会話中に発生したケガ

休憩時間中に同僚と話している最中に、周囲の環境が原因でケガをした場合も労災が認定される可能性があります。例えば、昼休みに同僚と会話中、上から資材が落下し、頭部にケガを負った場合は、会社の安全管理義務の範囲内とみなされ、労災が適用されることがあります。

【建設業】休憩中で労災に認定されにくいケース

一方で、休憩時間中の事故でも、業務との関連性が薄い場合、労災が認められません。以下のような状況では、労災と判断されにくくなります。

昼休みに外出して事故に遭った場合

休憩時間に建設現場を離れ、コンビニや食堂へ行く途中に交通事故に遭った場合は、私的な外出とみなされるため、労災の対象外となります。ただし、会社の指示で外出していた場合は、労災に含まれることもあります。

忘年会や飲み会での事故

会社の忘年会や飲み会で転倒したりケガをした場合、基本的には業務とは無関係な私的行為と判断され、労災として認められません。ただし、業務上の付き合いとして参加を強制されていた場合は、労災の適用が検討されるケースもあります。

休憩時間中の遊びやふざけた行動によるケガ

休憩時間中に同僚とふざけて遊んでいた際に発生したケガは、業務とは関係のない個人的な行動とみなされるため、労災は適用されにくくなります。

休憩中のケガや事故で労災保険を申請する際の注意点

休憩中の事故やケガが労災に該当すると考えられる場合、通常の労災保険の申請と同様に手続きを行う必要があります。しかし、休憩中の事故は「業務との関連性」が争点になりやすく、労災が認められないケースもあります。

ここでは、休憩中の労災申請におけるポイントを解説します。

事故の状況を正確に記録する

休憩中の事故は、業務との関連性が問われるため、「どこで、どのような状況で発生したのか」を明確にすることが重要です。

例えば、次のような情報を記録しておくと、労災認定の判断材料になります。

- 事故発生時の状況(休憩所で座っていた、トイレに向かっていた、食事をしていた など)

- 事故の原因(床が滑りやすかった、椅子が壊れた、設備が不十分だった など)

- 目撃者の有無(同僚が見ていた、監督者がいた など)

休憩所での転倒や食事中のやけどなど、職場の環境が影響している場合は、業務起因性が認められやすいため、事故の記録を正確に残すことが大切です。

関連:労災申請とは?手続きの流れや事業者の対応をわかりやすく解説

休憩中の事故は業務との関連性が争点になりやすい

休憩中の事故は、通常の労災と異なり、業務起因性が争点となることが多くなります。次のようなケースでは、労災認定が分かれることがあるため注意が必要です。

会社の管理下にある場所で発生した事故は、労災として認められることが多いですが、外出中や私的な行動での事故は、労災と認められにくいため、申請前に状況を整理しておくことが大切です。

会社が労災申請を拒否する可能性がある

休憩中の事故は「業務時間外」とみなされやすく、会社が労災申請に消極的な場合があります。特に、「私的な行動だった」と判断されると、会社側が対応を渋り、労災の手続きを進めないケースもあります。

その場合は、労働基準監督署に直接申請することも可能です。その際、事故の詳細な状況を伝え、休憩時間中であっても業務との関連性があることを示す証拠を提出することが重要になります。

休憩中のケガでも慰謝料は支払われない

労災保険では、治療費や休業補償は支給されるものの、慰謝料は制度上、支払われません。したがって、労災申請をしても、精神的苦痛に対する補償を受けることはできません。

ただし、事故の原因が会社の設備管理の不備によるものであれば、民事訴訟を通じて慰謝料を請求できる可能性があります。例えば、壊れた椅子が放置されていたことで転倒したり、足場の管理が不十分で転落事故が発生したりする場合などが該当します。

このように、労災保険では慰謝料は支給されませんが、ケースによっては会社の責任を問える場合もあるため、事故の状況を正確に記録しておくことが重要です。

休憩不足による労災リスクにも注意

休憩が不足すると、疲労が蓄積し、集中力が低下することで事故やケガにつながりやすくなります。特に建設業では、高所作業や重機の操作など危険を伴う作業が多く、休憩を適切に取らないと労働災害のリスクが高まります。

労働基準法では、6時間以上の労働で45分以上、8時間以上の労働で1時間以上の休憩をとることが義務付けられています。

建設業ではこれに加えて「10時休み」「3時休み」といった短い休憩を設けることが一般的です。これらは法律上の義務ではありませんが、長時間の作業による疲労を防ぎ、安全性を確保するための業界慣習として広く実施されています。

疲労がたまると、転倒や工具の誤操作が増え、移動中に居眠りして転落したり、運転中にミスをしたりして事故を起こす危険も高まります。また、夏場の場合は、熱中症や体調不良を引き起こすこともあります。

休憩不足が引き起こす労災のリスクには下記のようなものがあります。

- 集中力の低下:転倒、操作ミス、資材の落下事故

- 筋肉の疲労: 腰痛、関節痛、ちょっとしたケガ

- 判断力の低下:重機操作ミス、工具の誤使用によるケガ

- 熱中症のリスク:夏場の屋外作業での体調不良や意識障害

休憩不足による労災は、労働者自身だけでなく、企業側にも責任が問われることがあります。特に、労働基準法で定められた休憩時間が確保されていなかったり、適切な休憩環境が整っていない場合は、安全配慮義務違反となる可能性があります。休憩をしっかり取り、事故のリスクを減らすことが大切です。

休憩中の労災は業務との関連性があるかどうかで判断される

休憩中の事故やケガが労災に認定されるかどうかは、「業務遂行性」と「業務起因性」が判断基準になります。休憩所やトイレ移動中の事故、食事中のやけどなど、職場環境が原因で起きたものは労災となる可能性が高いです。

一方、外出中の事故や、私的な行動によるケガは労災として認められにくいです。労災申請の際は、事故の状況を正確に記録し、会社が申請を拒否した場合は労働基準監督署に直接申請することもできます。

また、休憩不足が事故を引き起こすリスクもあるため、昼休みに加えて短時間休憩をとりながら、適切に休憩を取ることが大切です。安全な労働環境を確保するためにも、休憩の重要性を理解し、事故防止に努めましょう。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

バックオフィス業務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

労災の特別支給金とは?種類と金額の目安、申請方法を解説

労災の特別支給金とは、労働者が業務中または通勤中にケガまたは病気をし、労災保険を申請した場合、保険給付とは別に上乗せして支給されます。この記事では、特別支給金の種類や金額の目安、そ…

詳しくみる労災申請とは?手続きの流れや事業者の対応をわかりやすく解説

労災申請とは、業務上の事由または通勤により負傷、疾病、障害、死亡のいずれかに該当した場合に、労働者やその遺族が行う申請のことです。労働現場でのケガや病気はいつ起こるかわかりません。…

詳しくみる労災保険はアルバイトの労災にも適用できる?条件や申請方法を紹介

アルバイトでも労災保険は適用されるのか、その条件や申請方法、補償の種類まで詳しく解説します。また、事業主側が労災保険について知っておくべき重要なポイントも紹介します。 この記事を読…

詳しくみる療養補償給付とは?労災の条件や給付金の申請手続きをわかりやすく解説

療養補償給付とは、仕事中や通勤中に発生したケガや病気の治療費を全額補償する労災保険の制度です。 一般的な健康保険では3割の自己負担が必要ですが、療養補償給付では治療費が全額労災保険…

詳しくみる労働災害で多い事例は?業種別の事例や防止方法を解説

労働災害とは、労働者が業務中や通勤中に被った事故やケガ、病気のことを指します。建設現場での墜落事故、工場での機械への挟まれ事故、オフィスでの転倒事故など、様々な事例があります。 労…

詳しくみる労働保険適用事業場検索とは?検索すべきケースや事業場が見つからない場合の対応を解説

労働保険適用事業場検索は、事業所が労働保険(雇用保険・労災保険)に加入しているかを確認できる厚生労働省のシステムです。事業主は一般的に従業員1人以上で加入が義務づけられています。 …

詳しくみる