- 作成日 : 2025年11月12日

外構工事の請負契約書とは?必要性や記載事項、注意点など解説【テンプレート付き】

外構工事の請負契約書は、施主と施工業者間のトラブルを防ぎ、円滑な工事進行を担保するために不可欠な書類です。しかし、どのような項目を記載し、何に注意すればよいか分からない方も多いでしょう。

この記事では、外構工事における契約書の基本的な役割から、建設業法で定められた必須の記載項目、作成時の注意点、そして意外と見落としがちな印紙税の知識までを網羅的に解説します。すぐに使えるテンプレートも用意したので、ぜひご活用ください。

目次

外構工事の請負契約書とは?

外構工事の請負契約書とは、工事の範囲や金額、工期といった合意内容を記録し、後のトラブルを防ぐための法的な効力を持つ書類です。

口約束でも契約は成立しますが、「言った・言わない」の事態を防ぐため、建設業法では契約書の取り交わしが義務付けられています。具体的には、法で定められた事項を記載した書面に双方が署名または記名押印し、各自が1部ずつ保管する必要があります。

門扉やカーポートの設置などを含む外構工事(エクステリア工事)は高額になりやすく、もし契約書がなければ想定外の追加料金、工事の遅延、完成イメージの不一致といったトラブルに直結します。詳細な内容を盛り込んだ契約書は、こうしたリスクを回避するために不可欠です。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

電子契約にも使える!契約書ひな形まとめ45選

業務委託契約書や工事請負契約書…など各種契約書や、誓約書、念書・覚書、承諾書・通知書…など、使用頻度の高い45個のテンプレートをまとめた、無料で使えるひな形パックです。

実際の契約に合わせてカスタマイズしていただきながら、ご利用くださいませ。

【弁護士監修】チェックリスト付き 改正下請法 1から簡単解説ガイド

下請法の改正内容を基礎からわかりやすく解説した「改正下請法 1から簡単解説ガイド」をご用意しました。

本資料では、2025年改正の背景や主要ポイントを、弁護士監修のもと図解や具体例を交えて解説しています。さらに、委託事業者・受託事業者それぞれのチェックリストを収録しており、実務対応の抜け漏れを防ぐことができます。

2026年1月の施行に向けて、社内説明や取引先対応の準備に役立つ情報がギュッと詰まった1冊です。

【弁護士監修】法務担当者向け!よく使う法令11選

法務担当者がよく参照する法令・法律をまとめた資料を無料で提供しています。

法令・法律の概要だけではなく、実務の中で参照するケースや違反・ペナルティ、過去事例を調べる方法が一目でわかるようになっています。

自社の利益を守るための16項目 契約書レビューのチェックポイント

契約書レビューでチェックするべきポイントをまとめた資料を無料で提供しています。

契約書のレビューを行う企業法務担当者や中小企業経営者の方にもご活用いただけます。

外構工事で請負契約書が必要な3つの理由

工事請負契約書は、単なる形式的な書類ではありません。施主と業者の双方にとって、公平で安全な取引を行うために、主に以下の3つの役割を果たします。

1. トラブルを未然に防ぐ「約束の証拠」として

契約書は、工事の範囲、仕様、金額、工期といった約束事を客観的な形で記録する最も確実な証拠です。口約束で起こりがちな「聞いていない」「そういうつもりではなかった」といった認識のズレを防ぎます。特に、追加工事や仕様変更が発生した際に、その内容と金額を書面で合意しておくことで、後の金銭トラブルを回避できます。

2. 互いの権利を守る「法的根拠」として

契約書は、法的な拘束力を持つ重要な書類です。万が一、工事の欠陥(契約不適合)や代金の未払いといった問題が発生した場合、契約書はトラブルの際に最も有力な証拠となります。もちろん、契約書がなくてもメールのやり取りや見積書、写真などで主張することは可能ですが、契約書がないと法的な証明のハードルは格段に上がってしまいます。契約書は、裁判などの法的手続きにおいて、双方の権利と義務を証明するための最も強力な根拠となります。

3. 法律で定められた「義務」として

建設業法で契約書の取り交わしが義務付けられているのは、透明性の高い取引を確保し、発注者(工事を依頼する個人や企業)を保護する目的があるためです。法律を遵守し、お互いを守る観点からも契約書の作成は必須といえます。

外構工事の依頼から契約までの流れ

実際に外構工事を考え始めてから契約に至るまでには、特有の確認事項がいくつかあります。以下の流れを理解し、ポイントを押さえることで、計画をスムーズに進めることができます。

1. プラン内容と現地条件の確認

依頼者(施主)と施工業者は、工事の具体的なプランと現地の状況について詳細に確認し、合意形成を図ります。

- デザインと工事範囲のすり合わせ:どのようなデザインにしたいか、工事をどこまで行うかを、写真やカタログ、図面を用いて具体的に確認し、双方の認識に齟齬がないようにします。ウッドデッキ、駐車場、フェンス、植栽など、工事項目を明確にします。

- 現地調査による専門的な確認:契約前の現地調査が極めて重要です。特に以下の点は、依頼者と施工業者が必ず一緒に確認します。

- 土地の境界標はどこか

- 雨水の排水経路(水はけ)をどう確保するか

- 既存の水道メーターや汚水桝(ます)の位置

- 地域の条例や建築協定で、塀の高さやデザインに制限はないか

- 工事期間と工程の確認:天候に左右されやすい外構工事の特性を考慮し、余裕を持った工事期間を設定します。おおまかな工程(例:掘削→基礎工事→設置工事→植栽)についても説明を受け、共有しておくと安心です。

2. 見積書の提出と交渉

施工業者は、合意したプランと現地調査の結果に基づいて詳細な見積書を作成し、依頼者に提出します。

- 詳細な内訳の確認:見積書に、フェンスやタイルなどの資材費、掘削やコンクリート打設、植栽などの工事費、重機費用や残土処分費といった諸経費の内訳がきちんと明記されているか確認します。

- 複数社の見積書の比較検討:依頼者は、複数の業者から見積書を取得し、比較検討することが望ましいです。単に価格だけでなく、プランの魅力や担当者の専門性も考慮して、信頼できる業者を選定します。

3. 工事請負契約書の作成

最終的に合意した内容を基に、工事請負契約書を作成します。

法律上、契約書は発注者・受注者のどちらが作成しても構いませんが、実務上は国土交通省の標準約款などを参考に、受注者(施工業者)が作成するケースが一般的です。最も大切なのは、どちらが作成するかにかかわらず、双方がその内容に納得し合意することです。

契約書本体に加えて、添付書類が外構工事では非常に重要です。特に、現地調査で相互確認した境界線や排水経路を示した図面、使用する製品のメーカー名や型番が記載された仕様書などが、契約書の一部として添付されているかを必ず確認しましょう。

4. 工事請負契約書の確認と修正

作成された契約書と添付書類一式を、依頼者と施工業者の双方が内容を十分に確認し、必要に応じて修正を行います。口頭での約束事や合意事項が、すべて書面(図面や仕様書を含む)に落とし込まれているかを最終チェックする重要な段階です。

5. 工事請負契約の締結

契約書の内容に問題がないことを最終確認した上で、依頼者と施工業者が契約書に署名・捺印します。契約書は双方が1部ずつ保管し、これをもって正式な契約成立となります。

外構工事の請負契約書には何を記載する?

契約書に記載すべき項目は、建設業法第19条で定められています。現在、法律で具体的に定められているのは15項目です(※条文には16番目の項目もありますが、2025年9月時点で詳細は定められていません)。

これらは外構工事に限らず全ての建設工事に共通の基本事項であり、施主と事業者の双方を予期せぬトラブルから守り公正な取引を実現するために不可欠です。

自身で契約書を確認する際のチェックリストとして、また事業者の方が契約書を作成する際の法的要件としてご活用ください。

| 項目 | 記載内容の具体例 |

|---|---|

| ① 工事内容 | 工事名、工事場所、工事範囲などを具体的に記載。 ・どの設計図書(図面・仕様書)が契約の基準となるか明記する。 |

| ② 請負代金の額 | 消費税込みの総額を記載。 ・詳細な内訳は見積書によることを明記する。 |

| ③ 工事の着手・完成時期 | 具体的な着工日と完成予定日を記載する。 |

| ④ 工事を施工しない日・時間帯 | 日曜日、祝日、夜間など、原則として工事を行わない日時を定める場合に記載する。 |

| ⑤ 請負代金の支払時期・方法 | 契約金、中間金、最終金など分割払いの時期と金額、方法(銀行振込など)を明記する。 |

| ⑥ 設計変更・工事中止の取り扱い | 工事内容の変更や中止が発生した場合の、工期や代金の変更方法、損害負担の算定方法を定める。 |

| ⑦ 不可抗力による損害の負担 | 台風や地震など、当事者の責任ではない理由で損害が発生した場合の負担割合や対応を定める。 |

| ⑧ 価格変動に基づく代金の変更 | 契約期間中に資材価格などが著しく変動した場合の、請負代金を変更する際のルール(スライド条項)を定める。 |

| ⑨ 第三者損害に関する賠償 | 工事によって隣家や通行人などに損害を与えた場合の、賠償責任の所在や負担について定める。 |

| ⑩ 支給材料・貸与機械 | 施主が材料や機械を提供・貸与する場合、その内容や責任の所在などを記載する。 |

| ⑪ 完成検査と引渡し | 工事完了後に行う検査の時期・方法と、検査合格後の引渡し時期を明記する。 |

| ⑫ 契約不適合責任 |

|

| ⑬ 遅延損害金・違約金 | 工事の遅れや代金の支払い遅延など、契約違反があった場合のペナルティ(利率など)を定める。 |

| ⑭ 紛争の解決方法 | トラブル発生時の管轄裁判所や、建設工事紛争審査会の利用など、解決手段を定める。 |

法律で定められた上記の15項目(表では代金の支払いに関する2つの項目を1つに統合)のほかに、トラブル防止のために以下の条項も加えておくのが一般的です。

- 契約解除に関する条項 :相手方が契約内容を履行しない場合に、契約を解除できる条件を定めます。

- 反社会的勢力の排除など :反社会的勢力の排除に関する条項や、秘密保持義務などを記載します。

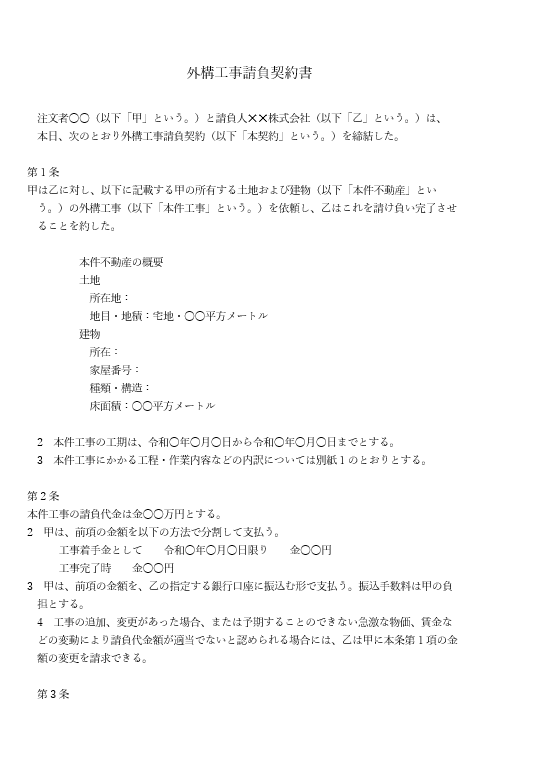

外構工事 請負契約書のテンプレート

弁護士が監修した、外構工事 請負契約書のテンプレートをご用意しました。内容をカスタマイズしてご利用ください。

外構工事 請負契約書のテンプレートは、こちらからダウンロードできます。

外構工事の請負契約書を作成する際の注意点

一般的な契約の確認事項に加え、外構工事の契約書では、屋外での作業、隣地との関係、天候、そして土の中の見えない部分といった特有の要素に起因するトラブルを防ぐための視点が不可欠です。契約書を作成する際、またその内容を確認する際には、以下の外構工事ならではのポイントが明確に定められているか、特に注意しましょう。

1. 境界線を明確にし、近隣トラブルの火種をなくす

外構工事は、お隣の敷地との境界線付近で行われることがほとんどです。ブロック塀やフェンスを設置する際は、まず土地の境界がどこか(境界標など)を発注者と受注者で相互に確認し、合意したことがわかるように契約書や図面に記載されているかチェックします。

また、工事中の騒音や車両の駐車で近隣に迷惑をかける可能性もあるため、工事前の挨拶回りを誰がどのように行うのかも事前に取り決めておくと安心です。

2. 想定外の費用負担ルールを定め、追加費用の不安を解消する

外構工事では、地面を掘って初めて問題が発覚するケースが少なくありません。

- 地中埋設物:古い水道管やコンクリートガラなど、予期せぬ障害物が出てきた場合の撤去費用

- 地盤改良:想定より地盤が弱く、補強が必要になった場合の追加費用 これらの「想定外」の事態が発生した際に、追加でかかる費用をどちらが負担するのか、そのルールが契約書に明記されているか必ず確認してください。この取り決めがないと、高額な追加費用を巡るトラブルに発展しやすくなります。

3. 工期延長の条件と保証範囲を決め、万が一に備える

屋外作業である外構工事は、天候に大きく左右されます。単に「天候不順の場合は工期を延長する」だけでなく、どのような状態(例:〇mm以上の降雨、積雪、強風など)を「工事不能日」とするのか、具体的な条件まで確認しておくと、遅延に関する認識のズレを防げます。

また、工事後の保証内容も重要です。カーポートなどの工作物の保証期間はもちろん、植木を植えた場合の「枯れ保証」の有無や期間についても、忘れずにチェックしましょう。

4. 水はけ(水勾配)の計画を明記し、長期的な安心を確保する

駐車場やアプローチの土間コンクリートなど、広い面積を施工する際に極めて重要なのが「水勾配(みずこうばい)」です。これは雨水が敷地内に溜まらないように、道路の側溝などへ適切に流すための傾斜のことです。

この計画が設計図書にきちんと明記されているか確認しましょう。水はけが悪いと、水たまりができたり、最悪の場合、雨水が建物の基礎に向かって流れてしまったりする原因となります。

外構工事の請負契約書に必要な印紙税はいくら?

印紙税とは、経済的な取引に伴って作成される「文書」に課される税金です。外構工事の請負契約書も、印紙税法で定められた課税文書(第2号文書)に該当するため、納税の義務が生じます。

そのため、契約金額が1万円以上の紙の契約書には、契約金額に応じた税額の収入印紙を貼付する必要があります。

もし印紙税を納めなかった場合、原則として本来の税額の3倍の過怠税が課される可能性があります。ただし、税務調査を受ける前に自主的に不納付を申告すれば、1.1倍に軽減されます。

契約金額ごとの印紙税額一覧

契約書に記載された金額に応じて、必要な収入印紙の額は以下のように定められています。

| 契約金額 | 印紙税額(本則) | 軽減措置後の税額(※) |

|---|---|---|

| 1万円未満 | 非課税 | 非課税 |

| 1万円以上 100万円以下 | 200円 | 200円 |

| 100万円超 200万円以下 | 400円 | 200円 |

| 200万円超 300万円以下 | 1千円 | 500円 |

| 300万円超 500万円以下 | 2千円 | 1千円 |

| 500万円超 1千万円以下 | 1万円 | 5千円 |

| 1千万円超 5千万円以下 | 2万円 | 1万円 |

※建設工事の請負に関する契約書については、令和9年(2027年)3月31日まで印紙税の軽減措置が講じられています(契約金額が100万円を超えるものが対象)。最新の情報は国税庁のウェブサイトでご確認ください。

電子契約なら印紙税は不要

電子契約システムを利用して契約を締結する場合、印紙税はかかりません。これは、印紙税法が課税対象を「文書」の作成に限定しており、電子データ(電磁的記録)は「文書」に該当しないと国税庁が見解を示しているためです。

印紙税のコストを削減できるだけでなく、契約書の郵送や保管の手間も省けるため、近年は電子契約を導入する事業者が増えています。

工事請負契約書の印紙税については、以下の記事でも詳しく紹介しています。

トラブルを未然に防ぐ、確実な外構工事請負契約書を

この記事では、外構工事の請負契約書について、その重要性から必須の記載項目、作成時の注意点、そして契約時に必要な印紙税までを詳しく解説しました。

適切な契約書は、高額な費用がかかる外構工事において、施主と業者の双方を守るための最も重要な盾となります。本記事で紹介したポイントを参考に、契約内容を十分に確認し、曖昧な点を一切残さないようにしましょう。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

契約の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

特許情報とは?調べるべきタイミングや検索方法などをわかりやすく解説

特許情報とは、過去に出願された特許について記載された資料や情報のことです。特許権の侵害を回避するためには、適切なタイミングと方法で特許情報を調べる必要があります。今回は、特許情報を調べるべきタイミングや検索方法、読み方などを解説します。 特…

詳しくみる下請事業者とは?下請法の対象や親事業者の義務などを解説

下請事業者とは、個人または資本金が一定金額以下の法人で、親事業者から製造委託等を受ける事業者を指します。下請事業者の定義は「下請法」で定められていますので、自社が下請事業者かどうか判断する際、法律に対する理解を深めることが大切です。 ここで…

詳しくみる商法と会社法の関係は?新旧対照表で改正のポイントをわかりやすく解説

商法と会社法の関係性を理解することは、企業の設立や運営に欠かせません。本記事では、平成17年改正・令和元年改正を中心に、実務で押さえておきたいポイントをわかりやすく解説します。 商法とは 商法(明治32年法律第48号)とは、日本における商事…

詳しくみる遅延損害金とは?計算方法や上限利率、民法改正による変更点などをわかりやすく解説

契約を締結した後、相手が期限までに債務を履行してくれれば問題はありませんが、期限を過ぎても履行してもらえない場合は、相手に対して損害賠償を請求することができます。ここでは遅延損害金の概要や計算方法、延滞金との違い、法定利率の役割などについて…

詳しくみる特許とは?特許権の出願方法も簡単にわかりやすく解説

特許とは、発明を公開する代わりに、その発明を保護する制度のことです。特許権を得ると、出願から20年間、権利の対象となる発明の実施を独占できます。本記事では、特許や特許権の意味のほか、取得方法や特許侵害にならないようにするポイントなどを解説し…

詳しくみる企業結合規制とは?独占禁止法における定義や審査や届出基準、事例をわかりやすく解説

独占禁止法における企業結合規制とは、企業結合により、企業同士が事業活動を共同して行う関係になり、業界内の競争が制限されることを避けるためのものです。M&A(吸収&合併)の際に、適用される場合があります。本記事では、企業結合ガイドライ…

詳しくみる