概要

自動仕訳ルール機能とは

自動仕訳ルール機能とは、ユーザーの契約している銀行口座やクレジットカード会社、各種クラウドサービスから取り込んだ明細に、任意の勘定科目や摘要欄を適用できるようにする機能です。

この機能を使用することで、今までのように通帳やネットバンキングから一つ一つ手入力で仕訳を選ぶのではなく、勘定科目を選択し登録ボタンを押すのみで仕訳登録が完了します。

自動仕訳ルールとは

自動仕訳ルールとは、登録した仕訳の内容(科目、摘要)を記憶し、次回同様の明細が取り込まれた場合に前回の内容を元に勘定科目を提示する機能です。

自動仕訳ルールを自分で作成することもできます。

自動仕訳ルールを一括編集されたい場合は、「自動仕訳ルール一括編集」機能より行えます。

詳細は下記使い方ガイドをご確認ください。

「自動仕訳ルール一括編集」機能の使い方

対象ページ

連携サービスから入力

自動仕訳ルール(自動仕訳ルールの設定を行います)

対象ユーザー

マネーフォワード クラウド会計・確定申告ユーザー

使い方

1.「連携サービスから入力」での仕訳の登録

仕訳の登録

連携サービスから入力ページで仕訳の登録をおこなうと、自動的に自動仕訳ルールが登録されます。

また、自動仕訳ルールから提案された仕訳を修正した場合、登録の都度、自動仕訳ルールも自動的に更新されます。

※複合仕訳ルールは上書きされないため、自動仕訳ルール(複合仕訳)にて手動で編集してください

2.自動仕訳ルールの新規入力

手動で自動仕訳ルールを作成することもできます。

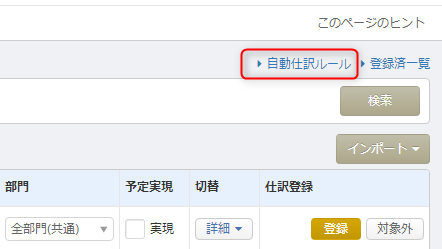

作成するには連携サービスから入力ページ右上の「自動仕訳ルール」のリンクを開きます。

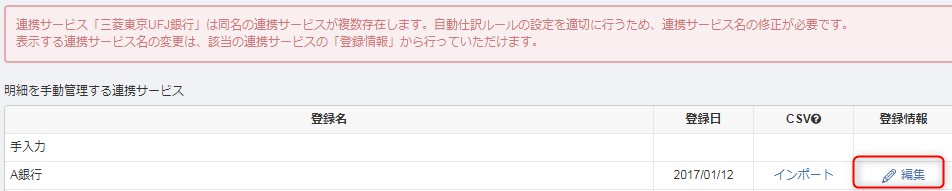

もし、「同名の金融機関がある」というエラー表示が出た場合には、同じ名前の金融機関が2つ登録があるために自動仕訳ルールの設定が行えない状態です。片方の金融機関名を「A銀行2」などに変更し、同名の金融機関がない状態に変更してください。

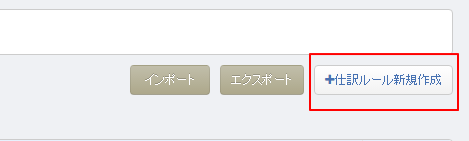

自動仕訳ルールの設定ページを開き「仕訳ルール新規作成」ボタンをクリックします。

「新規作成」をクリックすると画面が展開し、作成画面が表示されます。

設定項目の説明について下記に説明します。

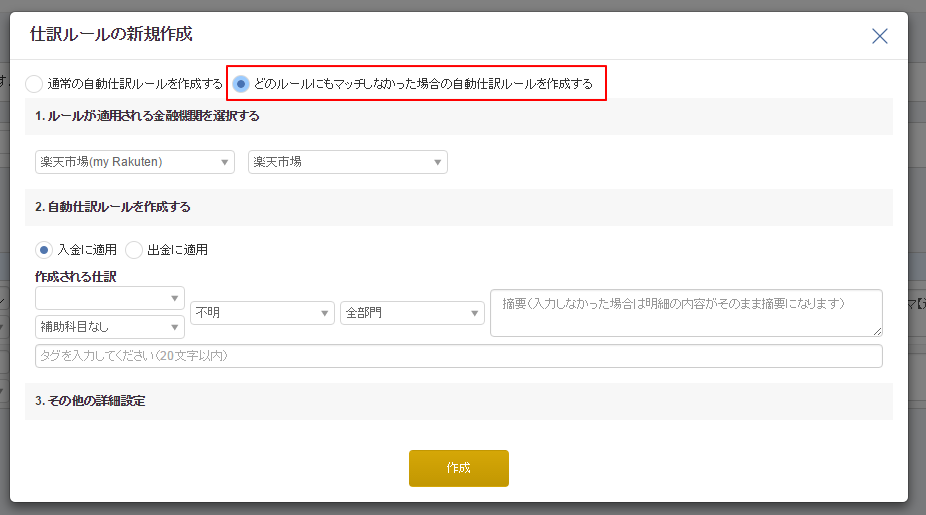

(1)自動仕訳ルールの選択

通常の自動仕訳ルールを作成するか、どのルールにもマッチしなかった場合の自動仕訳ルールを作成するかを選びます。

特定の文言にあったルールを作成する際は「通常の自動仕訳ルールを作成する」を選び、どのルールにもマッチしなかった場合のルールを設定する場合には、「どのルールにもマッチしなかった場合の自動仕訳ルールを作成する」を選択します。

(2)金融機関の選択

ルールを適用する金融機関を選びます。「金融機関共通」を選ぶと、金融機関をはじめとして、クレジットカードや各種店舗など、全ての仕訳候補にルールが適用されるようになります。

(3)入出金区分

作成したい自動仕訳ルールが、入金時に適用するか、出金時に適用するかを選択します。

この設定は後から変更することができません。誤って登録した場合には初めから登録をやり直してください。

(4)検索条件を指定

検索する条件を指定します。例えば「太郎」という明細がある場合に適用したい場合にはこの項目に「太郎」と入力します。

検索条件には、「完全一致」、「前方一致」、「後方一致」、「部分一致」という条件を設定可能です。

| 設定 | 説明 | 「マネフォカフェ 田町支店」の場合 |

|---|---|---|

| 完全一致 | 摘要欄の文言と完全に一致している場合に適用されます | 「マネフォカフェ 田町支店」は適用。それ以外は適用外 |

| 前方一致 | 前方が一致している場合に適用されます | 「マネフォ」は適用。「田町支店」は適用外 |

| 後方一致 | 後方が一致している場合に適用されます | 「田町支店」、「支店」は適用。「田町」、「湊支店」は適用外 |

| 部分一致 | 一部でも一致している場合に適用されます | 「カフェ」、「田町」、「マネフォカフェ」、など、幅広く適用 |

(5)作成される仕訳

設定したい勘定科目と補助科目を検索します

(6)摘要欄の入力ルール

仕訳候補として取り込まれる際、通常は明細の文言がそのまま摘要欄として保存されますが、異なる文言を保存したい場合には、こちらに記入します

(7)金額の範囲

自動仕訳ルールが適用される金額の制限を設けたい場合に使用します。例えば、1000円以下は支払手数料の勘定科目を選びたい場合などに用います。

「作成」を押すと、保存され、「自動仕訳」の仕訳候補に、登録した自動仕訳ルールが反映されるようになります。

3.マッチしなかった場合の自動仕訳ルールの作成

どのルールにもマッチしなかった場合の自動仕訳ルールも作成可能です。

例えば、Amazonの自動仕訳ルールに合致しない物品はすべて「備品・消耗品費」にする、といった設定ができます。

「どのルールにもマッチしなかった場合の自動仕訳ルールを作成する」を選び、仕訳など必要項目を入力します。

「作成」をおこなうと、検索条件や優先度が空欄で保存されます。

4.自動仕訳ルールの新規入力(複合仕訳)

仕訳の登録

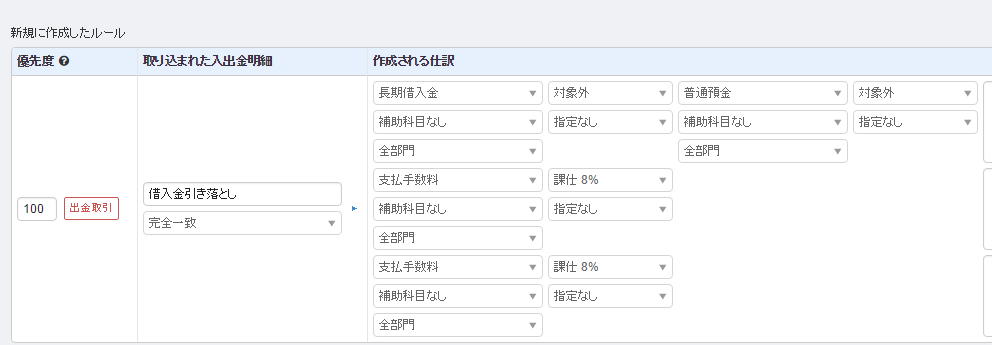

自動仕訳ルール設定ページで、複合仕訳を使ったルールも作成することも可能です。

「複合自動仕訳ルール」タブを選び「仕訳ルール新規作成」をクリックしてください。

そうすると、「行追加」ボタンで複合仕訳の作成できるルール設定画面が表示されます。

作成ボタンを押すと、複合仕訳でルールが作成されました。

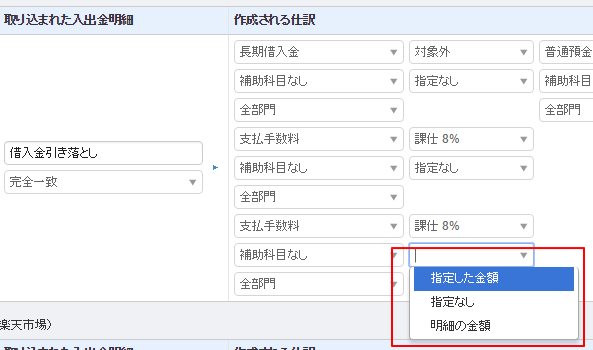

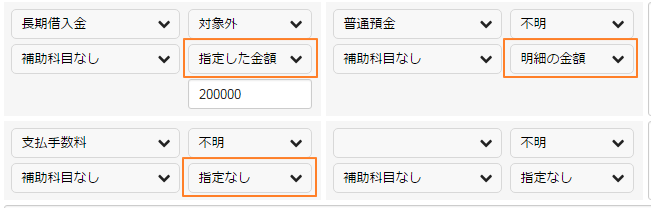

入力する金額の指定

複合仕訳については、自動的に入力される金額をあらかじめ設定することができます。

| ステータス | 状況 |

|---|---|

| 指定した金額 | 入力した数値が標準で反映されます。住民税額など、あらかじめ金額が決まっている場合に用います |

| 指定なし | 金額を指定しません |

| 明細の金額 | 取り込まれたままの数字が反映されます、例えば200,000円という金額が金融機関から取り込まれた場合には、200,000円が仕訳候補に反映されます |

5.自動仕訳ルールの詳細

画面の各機能の役割について説明をします。

(1)検索機能

金融機関ごと、口座ごとの検索や、明細や摘要で絞り込んでの自動仕訳ルールの検索ができます。

(2)優先度の設定

自動仕訳ルールが複数該当する際、どのルール適用をするか、優先度の設定をおこなうことができます。

小さい数字ほど優先されます。

例えば、「売掛金」という文言が明細にある場合に「売掛金」の勘定科目を設定し、「売掛金」という文言と「ススム」という文言がある場合には補助科目「ススム」を用いたい場合で説明します。

この場合には「売掛金 ススム」というルールの優先度欄の数字を「10」とし、「売掛金」というルールの優先度欄の数字を「50」としていただければ、「売掛金 ススム」という明細が取り込まれた場合、「売掛金 ススム」というルールが先に検討されるので、「売掛金」という設定が適用されてしまうことを避けることができます。

(3)編集・削除

仕訳や摘要欄など、多くのルールは画面上の各項目の表示からそのまま修正ができます。「詳細」ボタンを押していただくと、ルールを適用する対象や金額範囲、タグなどの設定ができます。

また、必要がなくなった自動仕訳ルールについては「削除」ボタンを押すと削除できます。

6.自動仕訳ルールの判断基準

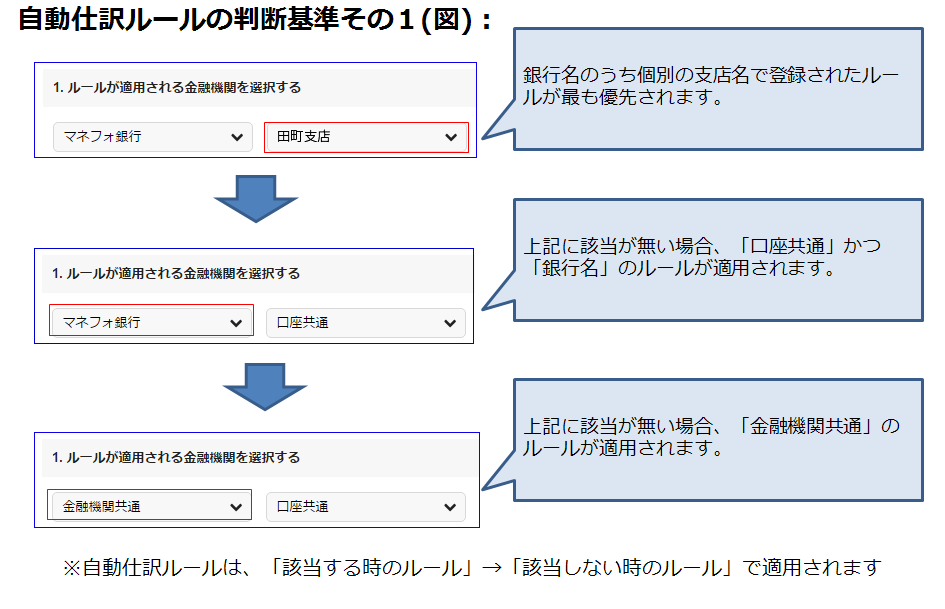

自動仕訳ルールのルール判断基準について詳細を案内します。

1.自動仕訳ルールのルール適用基準

自動仕訳ルールは以下の基準でルール適用の判断が行われます。

設例:金融機関:マネフォ銀行、口座:田町支店 の入出金履歴があった場合

(1) 「マネフォ銀行」の中の「田町支店」のルール

(2) (1)のルールの中の「どのルールにもマッチしなかったルール」

(3) 「マネフォ銀行」の「口座共通ルール」

(4) (3)のルールの中の「どのルールにもマッチしなかったルール」

(5) 「金融機関共通ルール」

(6) (5)のルールの中の「どのルールにもマッチしなかったルール」

2.自動仕訳ルールの判断基準その2

口座個別ルール、金融機関個別ルール、金融機関共通ルールはそれぞれのカテゴリの中で優先度順に適用されていきます。番号は小さい(少ない)ほど優先されます。

細かいルールは、以下のようになります。

設例:金融機関:マネフォ銀行、口座:田町支店 の入出金履歴があった場合

(1) 田町支店のルール1(優先度 99)

(2) 田町支店のルール2(優先度 100)

(3) マネフォ銀行の口座共通ルール1(優先度 80)

(4) マネフォ銀行の口座共通ルール2(優先度 90)

(5) 金融機関共通ルール1(優先度 60)

(6) 金融機関共通ルール2(優先度 70)

というルールがあったとすると、上に書いた順番通りにルールが適用されていきます。優先度は値が小さいほど優先されます。

3.自動仕訳ルールの判断基準その3

同じ優先度(その2の数値)のルールがあった場合、明細の内容に一致する条件によって

適用順序が変わります。

具体的には、「完全一致 > 前方一致 > 後方一致 > 部分一致」の順で適用されます。

設例

(1) 田町支店のルール1、優先度 100、完全一致

(2) 田町支店のルール2、優先度 100、部分一致

という2つのルールがあった場合、完全一致のルールのほうが優先されます。

また、「部分一致」で「田町 マネフォ」のような複数の単語を指定することはできず、「田町」と1つの単語のみを入れる必要があります。

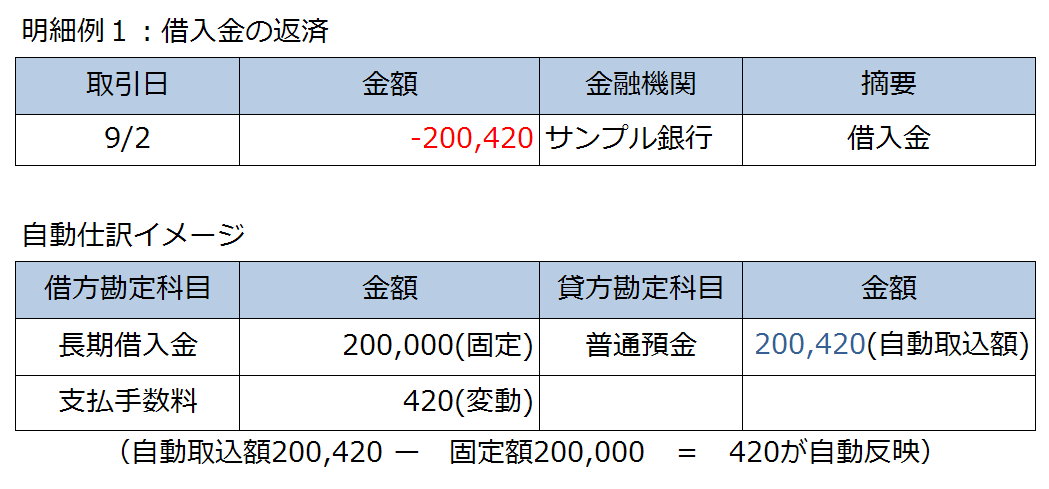

4.特別な設定(差額機能)

自動仕訳ルールには差額を自動で計算する機能があります。

複合仕訳のときに、片方には「指定した金額」と「指定なし」、片方には「明細の金額」を入れることで余り額が「指定なし」の欄に反映されます。

具体例をご案内します。

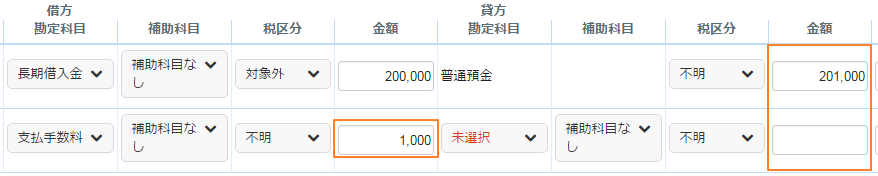

自動仕訳ルールの活用例

■変動する手数料を自動で反映させたい時

振込額は一定だが手数料は毎回変動する場合に、定額の振込額を指定していれば、自動で端数が計算され、手数料の項目に反映されます。

自動仕訳ルールの設定で、以下のような設定をおこないます。

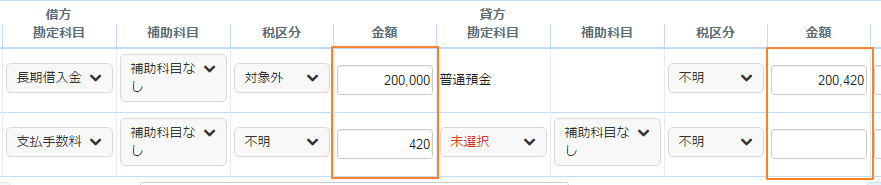

この自動仕訳ルールが適用されると、以下のようになります。

取り込まれた金額が201,000円の場合、自動的に支払手数料の額も1,000円に変更されます。

(201,000 - 200,000 = 1,000)

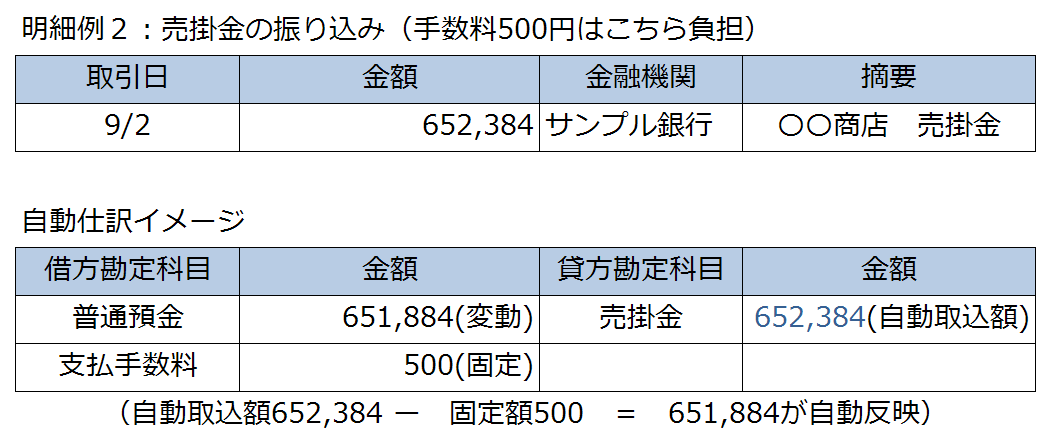

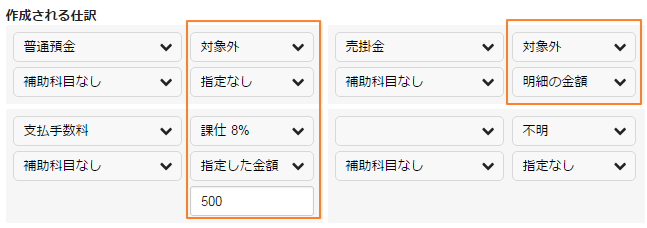

■変動する売掛金を自動で反映させたい時

逆に、手数料を固定し、入金額を変動させることも可能です。売掛金が月に一度まとめて支払われ、その際、手数料が引かれている場合を想定してご案内します。

実際の入力は、以下のようになります。

そして、以下のように反映されます。

※注意点として「指定なし」が複数ある場合、この機能は作動しません。「指定なし」はひとつのみで設定を行ってください。

自動仕訳ルールの仕様・注意事項

- 単一自動仕訳ルールから複合自動仕訳ルール、複合自動仕訳ルールから単一自動仕訳ルールにルールを変更することはできません。もし変更したい場合にはルールを作成しなおしてください。

- 複合自動仕訳ルールは、ルール登録後に行の追加や削除がおこなえません。もし変更したい場合には、ルールを作成しなおしてください。

- 単一自動仕訳ルールのみ、「仕訳ルール新規作成」で自動仕訳ルールを作成し、自動仕訳ルールのCSVエクスポートを行うと、自分側の勘定科目に「未確定勘定」と表記されますが、実際「連携サービスから入力」では「登録済一覧」で指定をしている勘定科目が適用されます。

※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。

頂いた内容は、当サイトのコンテンツの内容改善のためにのみ使用いたします。

よく見られているガイド

- 仕訳ガイド取引入力・仕訳

- 「連携サービスから入力」の使い方取引入力・仕訳

- 「メンバー追加・管理設定」の使い方全般設定(ユーザー、メンバー、プラン等)