デジタルインボイスを導入すると請求書業務はどう変わるのでしょうか?

この記事では、デジタルインボイス導入前後での業務の変化や、利用方法についてわかりやすくご紹介します。経理の新たな働き方改革を実現するデジタルインボイス。その導入に向けた一歩を踏み出しましょう。

◀︎前回の記事はこちら:デジタルインボイスとは?経理に革命を起こす新しい請求書のカタチ

目次

デジタルインボイスによって業務フローはどう変わる?[請求書の受領・送付]

デジタルインボイスによって、経理業務は具体的にどう変わるのでしょうか。

簡潔にいうと、従来の手作業や紙のやり取りがなくなり、大幅な効率化が期待できるほか、ヒューマンエラーの防止、電子帳簿保存法やインボイス制度といった法改正にもよりスムーズに対応できます。さらに、請求データを用いることで仕訳業務などの後続業務や企業の今後の戦略策定などへの活用にもつながります。

請求書の受領(支払側)および発行(請求側)について、それぞれの業務フローをデジタルインボイスの導入前(Before)・導入後(After)で具体的に見ていきましょう。導入前後で比較した際、どのように業務が効率化されているかに注目してみてください。

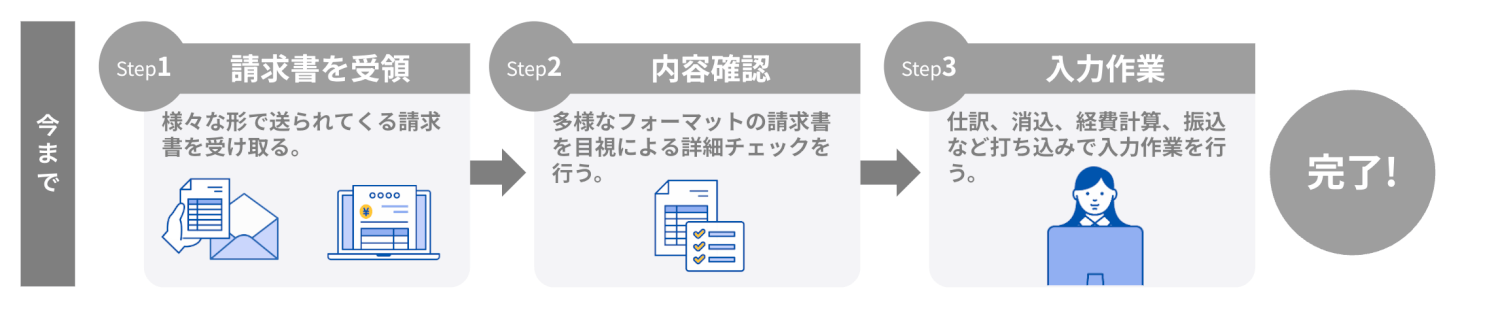

まずは請求書の受領(支払側)の業務フローについてです。現時点において、全部及び一部において以下のような業務を行っている方も多くいらっしゃると思います。

請求書の受領【Before(従来の業務フロー)】

STEP1:請求書を受領する

従来、請求書の受領にはさまざまな方法がありました。対面で受領する、郵送で受領する、Faxで受領する、メールに添付されているPDFで受領する、メールに添付されているリンクにアクセスしてサイトからダウンロードをする、等…。各取引先から異なる方法で送付される請求書を漏れなく受領する必要があります。

STEP2:請求書の内容を確認する

請求書のフォーマットも取引先ごとに異なり、担当者が目視でチェックを行う必要があります。最近では、適格請求書発行事業者番号がきちんと記載しているかどうか、さらには税額の表記が正しいか等の確認も必要となります。

STEP3:入力作業を行う

請求書の内容を確認した後、仕訳作業や、振込作業、消込作業など重要な後続の業務が待ち構えています。こちらも当然、取引先ごとのフォーマットに応じて請求書の処理を行う必要があります。

STEP4:請求書の保存・管理

受領した請求書は、紙であれば原紙保存かスキャナ保存、電子データであれば電子取引データ保存に沿って管理する必要があります。

このような従来の業務フローについて、デジタル化が進むにつれ受領のバリエーションが増え、インボイス制度開始に伴いチェックする項目も増えて、作業が増えてしまっていると認識されている方も多いのではないでしょうか?

現在はOCRを活用して書類の情報を読み取ることも可能ではありますが、精度が100%ではない場合や読み取り範囲が限定されるサービスも。一定の効率化は期待できますがもう一歩といった状況です。

これらの課題を抜本的に解決するのが、デジタルインボイスです。では、実際にデジタルインボイスを導入した場合の請求書受領の業務フローを見ていきましょう。

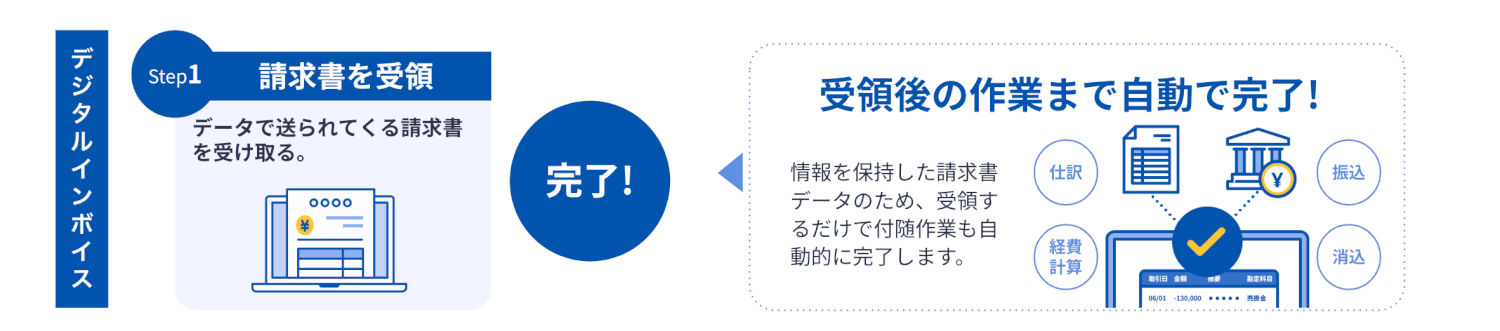

請求書の受領【After(デジタルインボイス導入後)】

STEP1:請求書を受領する

Peppolネットワークを通じ、「標準化」「構造化」された請求データを受領します。

マネーフォワードクラウドの製品をご利用いただいている場合、取引先から送られたデジタルインボイスは、アクセスポイントを経由して、クラウドBoxやクラウド債務支払で受信することが可能です。従来のように個人のメーラーから該当のメールを見つけ、メールに添付されたファイルをダウンロードをして保存…という手間はありません。

STEP2:請求書の内容を確認する

請求書の内容に関しても、確定されたデータ、例えるならば精度100%のOCRがかけられたものが届きます。そのため人の手や目を介すポイントがほぼなくなり、自動化が可能です。これにより抜本的な業務効率化が期待できます。

特に、受領した請求書をチェックする業務は、金額の桁数が誤っていないか、ゼロが一つ多くないか、など非常に神経を使う作業です。その点、デジタルインボイスは確定したデータでやってくるため、正しい取引先である限り、また先方が誤った情報を送ってきていない限り、受領側でのミスは起こりにくい状況になります。

STEP3:入力作業を行う

受信したデジタルインボイスは、仕訳候補が自動生成され、内容確認後、すぐに仕訳の登録が可能となっています。

STEP4:請求書の保存・管理

デジタルインボイスはあらかじめ請求日や請求金額等がデータになって届くため、こちらも電子帳簿保存法上、特に意識する必要なく法制度に沿った状態で保存されます。

従来の業務フローに比べ、余計な手間が省かれ業務を効率化でき、人の手を介した作業が減りミスの軽減につながることを認識いただけたのではないかと思います。

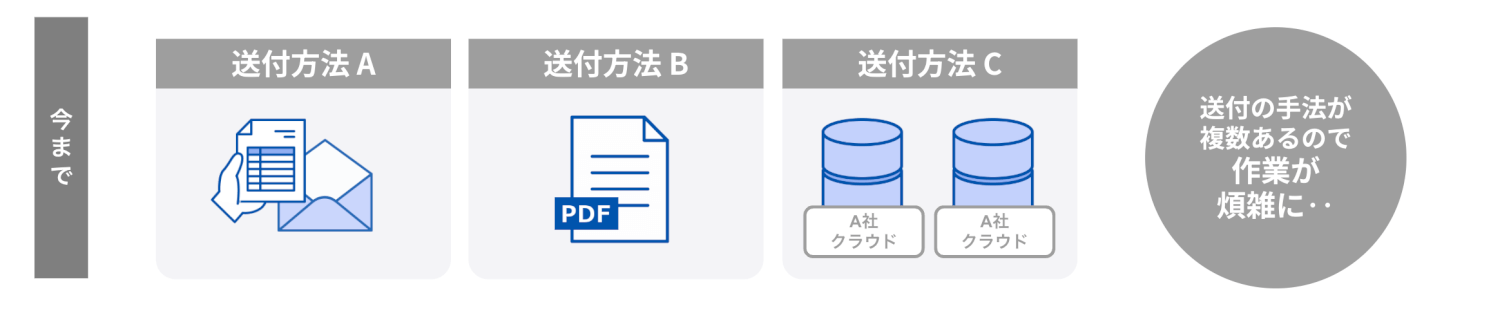

請求書の送付【Before(従来の業務フロー)】

では次に、請求書を発行・送付する側についても導入前後の業務フローを見ていきましょう。受領側と同様に、送付側も、従来の紙ベースの請求書作成や送付方法には多くの手間とコストがかかっていました。

さまざまな送付方法への対応

例えば、紙で請求書を作成し郵送する方法や、表計算ソフトで請求書を作成してPDFに変換し、メールで送信する方法など、様々な手段が用いられてきました。

これらの方法にはそれぞれの利点がありますが、同時に多くの課題も存在します。

A.紙で送付する場合

紙の請求書は印刷や郵送にコストがかかり、手間もかかります。タイムリーですが、2024年10月から郵便料金が値上げされます。消費税率の引き上げを除いて、1994年以来30年ぶりの値上げとなり、値上げ幅も約30%です。実際、これを契機に送付をデジタル化に切り替える企業も多いようです。

B.PDFにてメール送付する場合

皆様もご存じの通り、表計算ソフトで作成した請求書をPDFに変換してメールで送受信する場合、受領側はPDFを手動で処理する必要があり、チェック作業の手間やヒューマンエラーのリスクが伴います。

他にも、zipファイルの圧縮や解凍の手間、PDF自体に鍵が付いていて見られない、WEBからダウンロード形式の場合は、メールを見落としていてダウンロード期限が過ぎていた…など、余計な手間がかかってしまう場合もあります。

C. 受領側のフォーマットに合わせて送付する場合

請求書のフォーマットについても、買い手側から特定のフォーマットを指定される場合があり、企業ごとに対応する必要が生じます。これにより、発行側の業務が複雑化し、効率が低下することがあります。

送付した請求書の保存

インボイス制度の施行後は、発行側も請求書の保存に関する法的要件を満たす必要があります。具体的には、メールで送信した請求書のファイルを、別途電子帳簿保存対応のストレージにアップロードしたり、社内のフォルダに格納したりといった対応が必要です。

これらの課題を解決するために、送付側もデジタルインボイスの導入が非常に有効です。

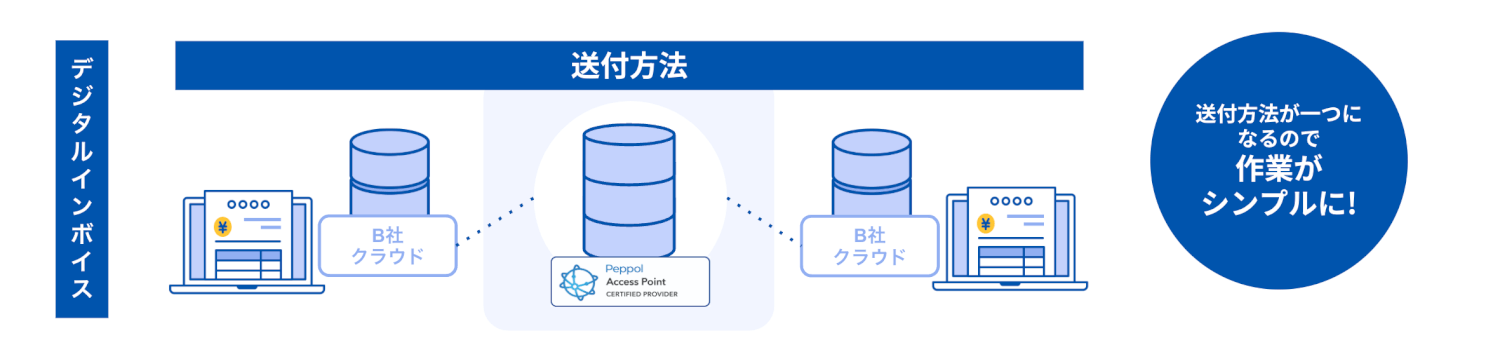

請求書の送付【After(デジタルインボイス導入後)】

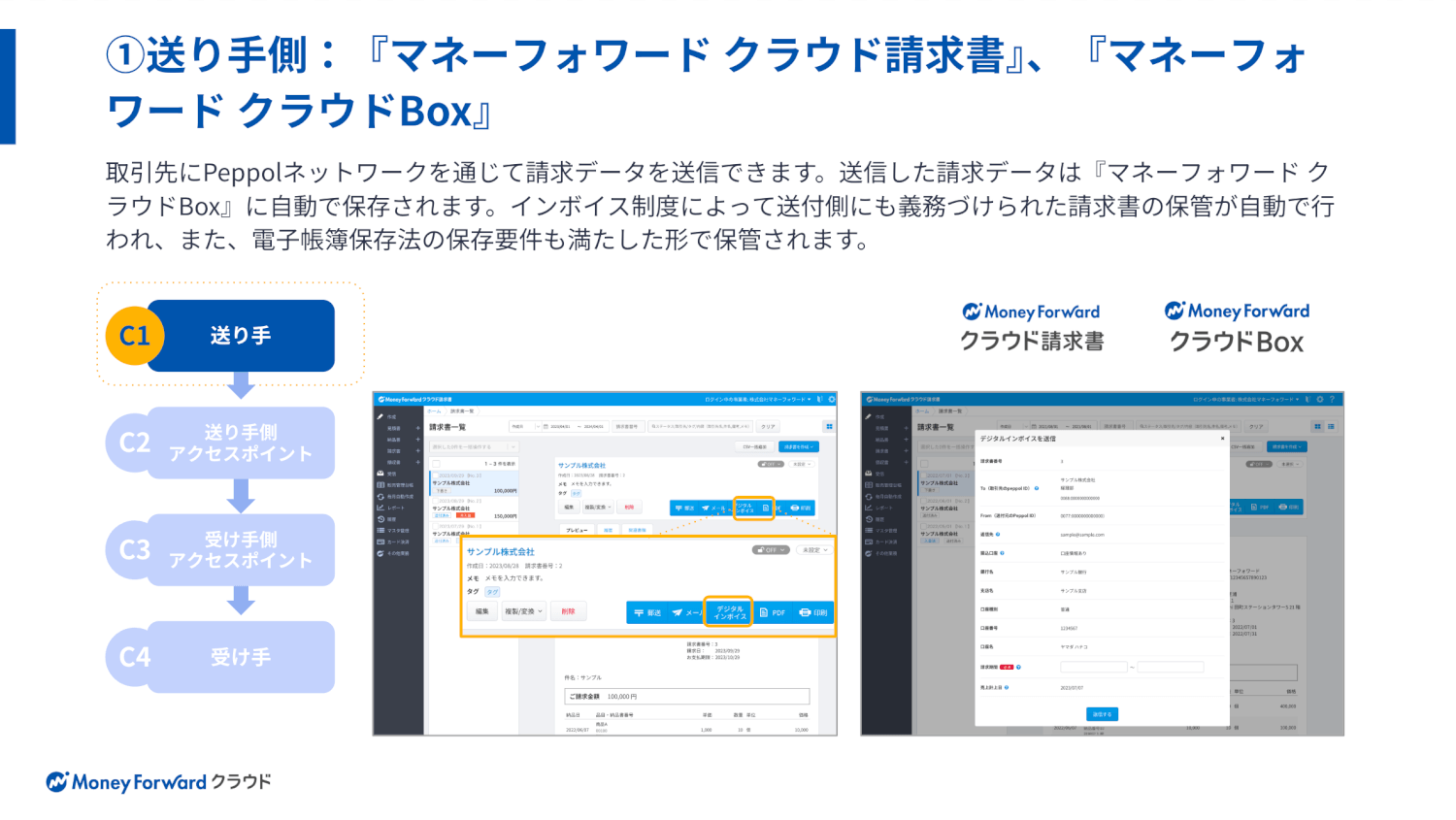

デジタルインボイスを導入した場合の請求書送付業務フローを見ていきましょう。具体的な業務フローをわかりやすくするために、ここでは『マネーフォワードクラウド請求書』を使用して請求書の送付を行う場合を例に説明します。

デジタルインボイスの送信

従来『マネーフォワードクラウド請求書』では、郵送代行機能、メール送信機能、PDFダウンロード機能を用いて取引先へ請求書を送ることが可能でしたが、昨年10月より、加えてデジタルインボイスの送信ができるようになりました。これにより、メールアドレスに替わって、取引先のPeppol IDを送信先として登録し、設定することでデジタルインボイスを送信できます。

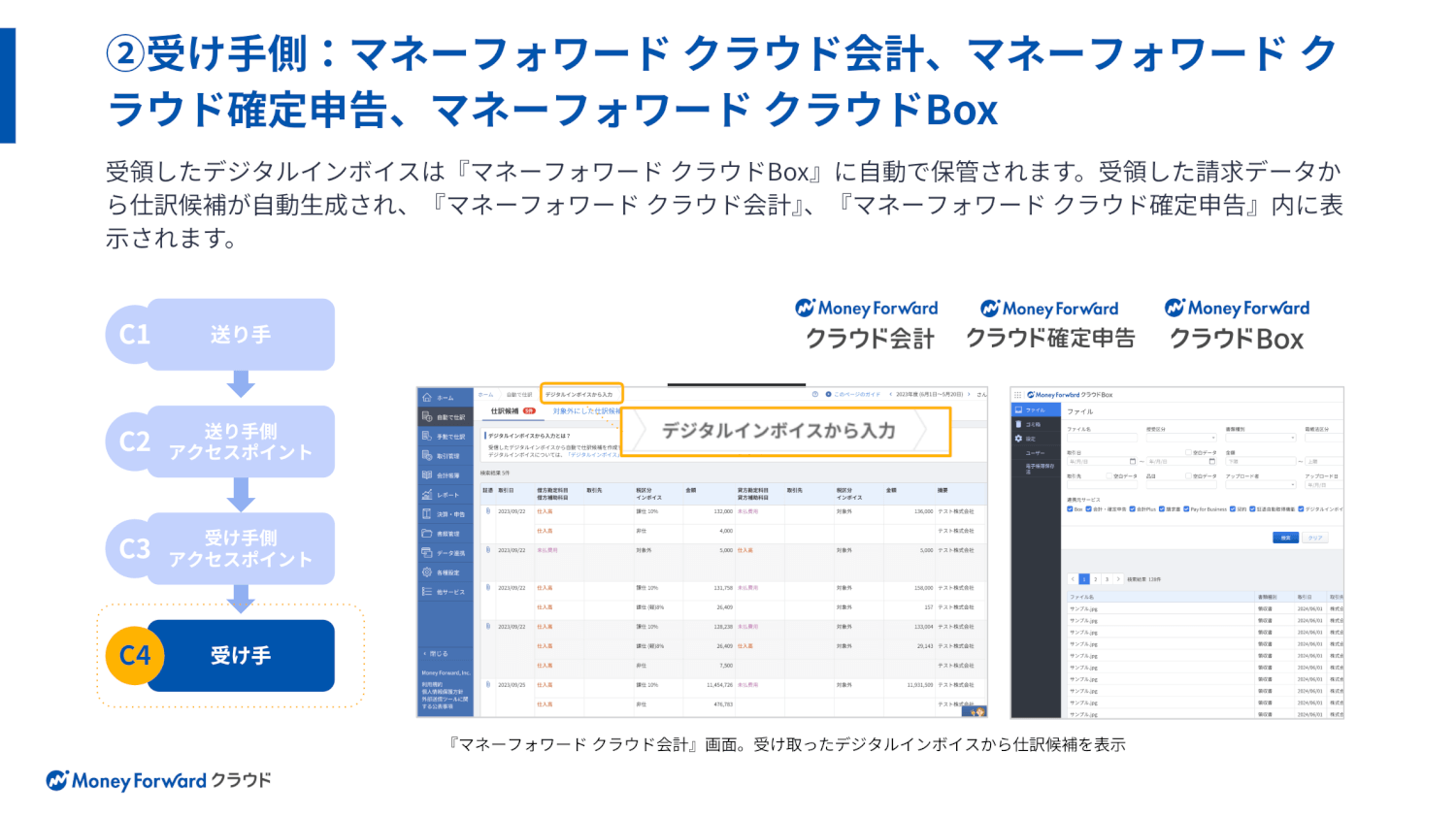

送信済みデジタルインボイスは自動保存

送信したデジタルインボイスは『マネーフォワード クラウドBox』に自動で保存されます。これにより、インボイス制度によって送付側にも義務づけられた請求書の保管が自動で行われます。送信したものがそのまま保存されるため、別途手動での作業や、保存に係る特別な作業は必要ありません。

このように、デジタルインボイスを導入することで、発行送付手段や保存方法が統一され、発行側の作業は非常にシンプルになります。

デジタルインボイスの発行は企業にとって多くの利点をもたらし、業務効率化やコスト削減、従業員満足度の向上に寄与します。デジタルインボイスの導入により、業務の効率化とコスト削減が期待できることがお分かりいただけたかと思います。

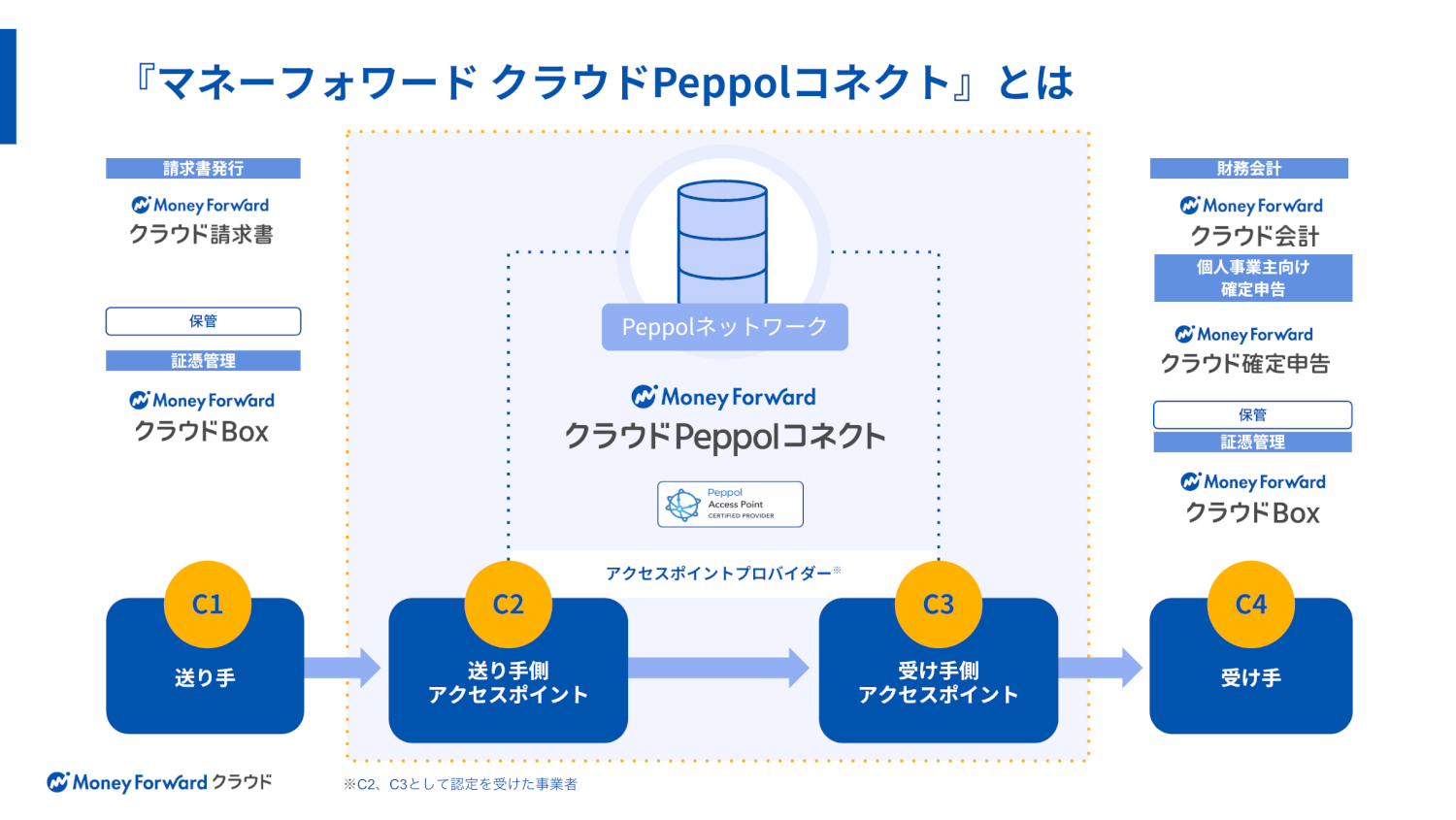

どうすればデジタルインボイスに移行できる?

前回の記事で、4コーナーモデルを採用しているPeppolの仕組み、国内におけるデジタルインボイスの標準仕様「JP PINT」がデジタル庁の主導で策定されたこと、また国内でデジタルインボイスが普及するためには各事業者が対応サービスを使用していることに加え、ベンダー同士を繋ぐパイプ役として「アクセスポイントプロバイダー」となる事業者が不可欠であることをお伝えしました。

現在当社が提供している『クラウド請求書』『クラウドBox』『クラウド債務支払』『クラウド会計・確定申告』はデジタルインボイスへの対応が可能です。具体的には、特別な繋ぎこみや設定を行わずとも、当社の製品上でPeppolIDの設定さえおこなえば、すぐにデジタルインボイスを送信/受信することが可能です。

また、マネーフォワードはアクセスポイントプロバイダーとして認定されており、マネーフォワードクラウド以外のシステム(自社システムや基幹システム等)を利用しているお客様も『マネーフォワードクラウド Peppolコネクト』に繋ぐことでデジタルインボイスへの対応が可能となります。

▼アクセスポイントプロバイダー『マネーフォワードクラウド Peppolコネクト』についてはこちら:https://corp.moneyforward.com/news/release/service/20231107-mf-press-1/

コンポーネント型で柔軟にデジタルインボイスへ対応できることが当社の強みです。

まとめ

今回は、

- 「デジタルインボイス」によって経理業務がどう変わるか(受領側・送付側)

- デジタルインボイスへの具体的な移行方法

についてご紹介しました。

デジタルインボイスへの移行を一刻も早く進めたい、と思われた方も多いのではないでしょうか。業務を効率化し、ミスを誘発する要因を減らすことで従業員の負担が減り、従業員の働き方への満足度向上にもつながります。単なるデジタル化とは異なる、本当の意味での経理のDXが実現していく未来はすぐそこまで来ています。

では、デジタルインボイスが普及した先に、経理バックオフィスの未来はどのように進化するのでしょうか?

次の記事では、当社が考える経理バックオフィスの未来について解説します。

※掲載している情報は記事更新時点のものです。

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。