「日々、なんとかはなっている。でも、このままでいいのだろうか……」

多くの経理パーソンが感じていることではないでしょうか? 経理の仕事は、ミスがないことが第一。ひとつひとつの作業を確実に行う事が必要です。その意味では、安定した毎日は理想的な状況だと言えるでしょう。

一方で、世の中は変わり続けます。少し周りを見渡せば、「このままでいいのだろうか」と感じてしまうのも当然です。また、前向きにバリバリと仕事をする人、「新時代の経理」を実践する人を見れば、「不安」めいたものを感じてしまうかもしれません。新たな行動を起こすことが必要と思いつつも、エネルギーが湧いてこないかもしれません。

こうした課題について、ドラッカーならどんなアドバイスをくれるか。本連載では、岩波新書から『ピーター・ドラッカー──「マネジメントの父」の実像』を出版した井坂康志教授にお聞きしています。

井坂教授は、生前のドラッカーにインタビューした最後の日本人です。その時のように、私たちの悩みに対して、「対話篇」で答えてくれました。

<シリーズ記事>

Vol.1 経理の「評価されない!」悩みにドラッカーならどう答えるか?

Vol.2 経理の「忙しい!」悩みにドラッカーならどう答えるか?

Vol.3 経理の「理解してもらえない!」悩みにドラッカーならどう答えるか?

Vol.4 経理の「このままでいいのか……」にドラッカーならどう答えるか?(本記事)

Vol.5 経理の「育成が難しすぎる!」にドラッカーならどう答えるか?

井坂 康志さん

1972年埼玉県加須市生まれ。ものつくり大学教養教育センター教授(ドラッカー経営学研究室)、図書館・メディア情報センター長。2005年、「ドラッカーの日本の分身」といわれた上田惇生氏とともにドラッカー学会を発足。現在は同会の共同代表理事を務める。著書に『P・F・ドラッカー マネジメント思想の源流と展望』(文眞堂刊・「2018年度経営学史学会賞」奨励賞受賞)など多数。ドラッカー学会( https://drucker-ws.org/ )。

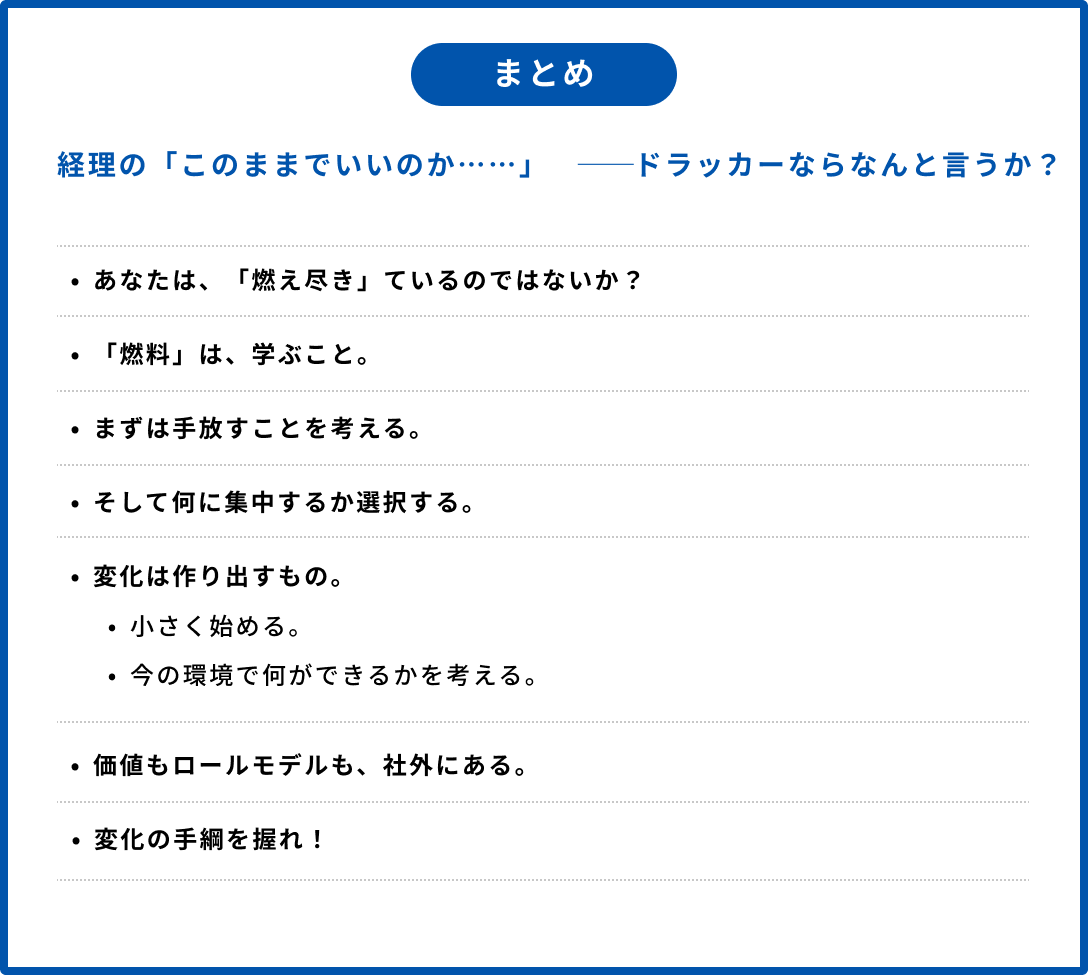

「あなたは今、燃え尽きようとしている」

東京都中央区。伝統的な商業エリアにある、とある中堅製造業のオフィス。夜7時を過ぎ、すでに人はまばら。独自の技術による地に足がついた売上、さらに70年の歴史を持つだけあって、バックオフィスの仕事ぶりは落ち着いたものです。

しかし、浮かない顔をしたひとりの男性が居残っています。経理部・会計税務課・課長補佐のMさんです。

そこに通りかかったのは、クラシックなツイードのジャケットを着た、白髪のおじいさん。メガネの奥の目には、鋭く、かつ強靭な知性を感じさせます。Mさん、「“先生”という呼び名の、いろいろコーチしてくれる人」だったことを思い出します。

先生:「ひさしぶりです。缶コーヒーを手に何か浮かない顔ですね。どこかやつれてみえますよ。どうかしましたか?」

Mさん:「あ、ごぶさたしております。え、調子が悪いの、わかりますか」

先生:「わかりますよ。少し肩が落ちていますしね」

Mさん:「ええ、最近どうにもやる気が出ません。30代半ばまでは、わりにいろいろ活発に挑戦してきたと思いますし、経理の仕事もどんどん知識が増えて楽しかったのです。ちょっと怖い上司はいましたが、おかげで勉強もできたと思っています。けれども……」

先生:「けれども……、何?」

Mさん:「最近どうも霧の中を歩いているような気がしていて。自分がどこへ向かっているのかがわからないんです」

先生:「なるほど。おもしろい」

Mさん:「おもしろくないですよ! 真剣なんです。

ご存じの通り、うちは割と保守的な会社です。経理の仕事も、全体としては落ち着いている方だと思います。でも、それだけに、そこに安住してしまっているような気もしてきて……。会社も今は悪くないですが、このご時世、いつどうなるかわかりません。経理部の仕事も、本当はもっとDXというやつを進めて、私個人的にも、『未来の経理パーソン』にならなくてはいけないような気もしているんです。このあたりのことは、考えるのもおっくうなのですが……」

先生:「じゃ、ここに腰かけて少し話しましょうか。あなたの言っていることは、決してめずらしいことではないんです。おおむね40歳前後でたいていの人はあなたと同じような倦怠に取り巻かれています」

Mさん:「私だけではないんですね」

先生:「あなただけであるはずがない。それはよく言われる『燃え尽き』というやつです」

Mさん:「燃え尽き!」

先生:「そうです。燃え尽きの原因は実ははっきりしているんですね。何だと思いますか?」

Mさん:「わかるはずないでしょう。だから悩んでいるんですから」

先生:「原因は、たいていの仕事ができてしまうことです。仕事のことはひとわたりわかってしまったから燃え尽きるんです」

Mさん:「確かに……」

“燃料”はどこにある?

先生:「あなたも半年前に課長補佐になった。おそらくよほどのことがなければ5年以内に課長になりますね。仕事はできる。若い人の質問もたいていは即答できる。社内のどこに誰がいて、どんなことを知っているかもわかっている。要は、学ぶことがなくなってしまったんですね。特に経理のような知識集約的な仕事ではよくあることです。とくに出世した人が間もなく燃え尽きたり、気分がすぐれない日々が続いたり、といったことはよくある話です」

Mさん:「そうですね。そうかもしれません。何かいつも心の中が砂漠みたいに感じてしまいます」

先生:「典型的な症状です。いわゆる燃料切れ、ガス欠というやつですね」

Mさん:「燃料切れ、ガス欠……」

先生:「そうです。自動車でも飛行機でも燃料がなければ動きませんよね。燃料がないのだから、動きが鈍くなるのは当たり前なんです。あなたの状態にはちっとも不思議なことはありませんよ」

Mさん:「なるほど。では燃料っていったいなんなんです?」

先生:「燃料は学ぶことそれ自体の中にあります。人は学ぶかぎりにおいて成長できるし、心の張り合いを持てるものです。たとえばここ半年くらいで何か新しく学んだことはありましたか? たとえば、研究会に出てみるとか、新しい分野の本を読んだとか、心がわくわくすることはありましたか?」

Mさん:「確かに。一応新聞は読んでいますが、新しい学びがあったかというと心もとないです」

先生:「そこです。私の研究するドラッカーは『セルフマネジメント』を説きました。自己を知り、自己を生かし切るための方法です。あなたは40歳を越えたというが、まだ人生は半世紀残されているんですよ。まだ『道半ば』にも達していない。ここでもう一度チャージしなければ前に進めません」

Mさん:「なるほど。少し見えてきました。この沈滞の原因が」

先生:「霧が晴れてきましたか? 今のあなたは、これまでの成功体験に縛られているんです。成功しているから、『新しく学ぶものは何もない』と無意識に思ってしまっている。それが成長にとって大きな足かせになる」

「何を手放すか」「何に集中するか」

Mさん:「確かに、昔はできることが増えるのが嬉しくて、夢中でやっていました。『経営に寄与する経理になれ』などとも言われたりしますが、正直、どう動いていいのかわかりません」

先生:「『未来の経理パーソンにならなければならない』のなら、新しいことをどんどん学ばなければなりませんね。そのために最初に考えるべきは、『何を手放すか』と『何に集中するか』です」

Mさん:「『何を手放すか』と『何に集中するか』ですか?」

先生:「そう。ドラッカーは『学び続けよ』と言っている。人は限られた時間とエネルギーしか持っていない。自分でなくてもできることはどんどん任せることです。人に任せること、責任を与えること。そうしなければ、部下も育ちません。あなたの下にはたくさんの若い人たちがいることを忘れてはいけません。彼らが自立するためには、どんどん任せることです。あなた自身もそうやって今があるのです。それに、新しい技術やAIが出てきて、経理の仕事も変わりつつあります。

それから、過去の経験を振り返ってみること。どんな時に最も成果を出していたか。どんな仕事が最も成果が上がったか。たとえば、単に経理をこなすのではなく、『経営に寄与する』視点で強みを再定義してみるのはどうでしょうか。例えば、財務データを使って経営戦略に役立つ分析や提案をするというのもありますね」

視野は狭くなって当たり前

Mさん:「確かに。それなら今までの経験も生かせそうです。ただでも、新しいことに挑戦するのは少し怖い気もするんです」

先生:「恐れは当然です。焦らずに『小さく試す』ことですね。ドラッカーは『変化をマネジメントせよ』と言っている。つまり、変化をただ受け入れるのではなく、自ら変化を作り出す活動を並行的に行っていくことです」

Mさん:「『変化を作り出す』ですか?」

先生:「そう。それほどあなたの後輩たちに模範と勇気を与える行動はないと言ってよいでしょう。上司が学ぶ姿ほど部下に意欲を与えるものはない」

Mさん:「なるほど。一気に大きく変えようとするのではなく、自分が学ぶことを小さく始めればいいんですね」

先生:「その通り。そして、『今の環境で何ができるか』を考えることです。とかく、日々の業務では、問題にばかり焦点が当たってしまいます。けれども、よく見れば、問題ばかりのはずはありません。機会だってたくさんあるはずです。そこにあえて目を向けてみるのです」

Mさん:「確かに、AIやクラウドがそうなのでしょうね。おそらくアウトソーシングも。脅威として見るのではなく、むしろ活用する側に回るという考えもできますね」

先生:「ええ。その通りだと思います。マネジメントとは『手綱を握る』という意味ですからね。さらに、外部の人と付き合うことです。改めて地域やコミュニティ、NPOの役に立ったり、社外の勉強会に参加したりするのも意味があるのではないでしょうか。同じ会社の同じ部署で10年も20年も働いていると視野が狭くならないはずがないのですから」

Mさん:「会社の外に目を向けることなのですね」

先生:「そうです。そのほうが、結局仕事にも役に立つのです。あなたの仕事が役に立つのは結局のところ社外のお客さんですよね。会社の外にお客さんはいるのですから、社外に出て実際に動いてみることが仕事の役に立たないはずがない。新しい刺激を受けることで、今の仕事にも活かせることが見つかるかもしれない」

Mさん:「確かに、すでに発想が狭くなってしまっている気がしていました」

先生:「外に出ると、世の中は無数のロールモデルであふれていることを知るはずです。社外の生身の人たちが行っていることが身に染みてくるのではないでしょうか。彼らこそが本当のお客さんなのかもしれない。生きたお客さんを中心に仕事の進め方を考えていくことが大切なんです。セルフマネジメントとは、『自分という存在の手綱を握ること』ですからね。焦らず、一歩ずつ進んでいきましょう」

Mさん:「ありがとうございます。さっそく、自分を生かす小さなステップを踏み出したいと思います」

<シリーズ記事>

Vol.1 経理の「評価されない!」悩みにドラッカーならどう答えるか?

Vol.2 経理の「忙しい!」悩みにドラッカーならどう答えるか?

Vol.3 経理の「理解してもらえない!」悩みにドラッカーならどう答えるか?

Vol.4 経理の「このままでいいのか……」にドラッカーならどう答えるか?(本記事)

Vol.5 経理の「育成が難しすぎる!」にドラッカーならどう答えるか?

※掲載している情報は記事更新時点のものです。

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。