経理の悩みのひとつ、コミュニケーション。日々の作業は好きだけれど、他部署の人や経営陣とのやり取りは苦手、という人も多いのではないでしょうか。

しかし、経理の仕事をよりスムーズにするために、また経営により寄与する経理部になるためにも、コミュニケーション、そして「理解してもらうこと」は欠かせません。

こうした課題について、ドラッカーならどんなアドバイスをくれるか。本連載では、岩波新書から『ピーター・ドラッカー──「マネジメントの父」の実像』を出版した井坂康志教授にお聞きしています。

井坂教授は、生前のドラッカーにインタビューした最後の日本人です。その時のように、私たちの悩みに対して、「対話篇」で答えてくれました。

<シリーズ記事>

Vol.1 経理の「評価されない!」悩みにドラッカーならどう答えるか?

Vol.2 経理の「忙しい!」悩みにドラッカーならどう答えるか?

Vol.3 経理の「理解してもらえない!」悩みにドラッカーならどう答えるか?(本記事)

Vol.4 経理の「このままでいいのか……」にドラッカーならどう答えるか?

Vol.5 経理の「育成が難しすぎる!」にドラッカーならどう答えるか?

井坂 康志さん

1972年埼玉県加須市生まれ。ものつくり大学教養教育センター教授(ドラッカー経営学研究室)、図書館・メディア情報センター長。2005年、「ドラッカーの日本の分身」といわれた上田惇生氏とともにドラッカー学会を発足。現在は同会の共同代表理事を務める。著書に『P・F・ドラッカー マネジメント思想の源流と展望』(文眞堂刊・「2018年度経営学史学会賞」奨励賞受賞)など多数。ドラッカー学会( https://drucker-ws.org/ )。

目次

「理解を得られない」ことに悩む経理部リーダー、「先生」に出会う

都下にある、中堅飲食業のオフィス。夜はすでにとっぷりと暮れていますが、経理部員が数人、居残って作業を続けています。各店舗から集めた経費精算の領収書に苦戦しているようです。リーダーのKさんは手を止め、「ふう」と一息ついて、誰もいない、営業部の一角にある常務の席の方に目をやります。

そこに通りかかったのは、クラシックなツイードのジャケットを着た、白髪のおじいさん。メガネの奥の目には、鋭く、かつ強靭な知性を感じさせます。Kさん、たしか誰かが、「“先生”という呼び名の、何かをコーチしてくれる人」だと言っていたことを思い出します。

先生:「おや、ずいぶん遅くまで。それにお疲れのようですね」

Kさん:「え、ええ……、そうなんです。いつも仕事の生産性が低いと文句ばかり言われていて、業務効率を改善したいと思っているのですけどね……」

先生:「ほう、いいですね。具体的には、どんなことを?」

Kさん:「特に世間で言われている経理業務のデジタル化、いわゆるDXというやつを私の会社でも進めたいと思っています。てっきり誰もがもろ手を挙げて賛成してくれると思ったのです。会議などでは常務をはじめ『どんどんやれ、なんでいままでやらなかったんだ』とけしかけていたくらいです。ところが、いざ始めようという段になると、社内の反応が芳しくないんですよ。

総論賛成、各論反対というやつですね。自分のこととなると急に腰が引けてしまう。こんな状況で私はどうしたらよいのでしょう」

先生:「なるほど。まずはお疲れ様です。大変だったでしょう。

まず多くの方が誤解しているポイントがあります。ここから始めなければなりません。

DXやデジタル化は、多くの人たちが技術の問題だと思っているのですが、はっきり言って間違いです。技術の導入ではなく、仕事の仕方や価値の提供方法を有効かつ効率的に再構成していくわけですから、結局は人間の問題なのです」

Kさん:「いつも頭を痛めているのがそれです」

先生:「そのためには、つまるところ、人に理解してもらわなければならない。まさに今あなたが置かれた立場がそれだ。あなたは、人に理解してもらわなければ、自分の責任を果たしたことにならないんです」

Kさん:「いや、同じことを何回も言っているんです。けれども、いざ始めようとなると動いてくれないんですよ」

先生:「それが間違いだ。動いてくれないのは、相手が理解してくれていないからですよね。相手が理解していないということは、あなたが責任を果たしていないからです。さっき言いましたよね。相手に理解してもらうことがあなたの仕事なのだと」

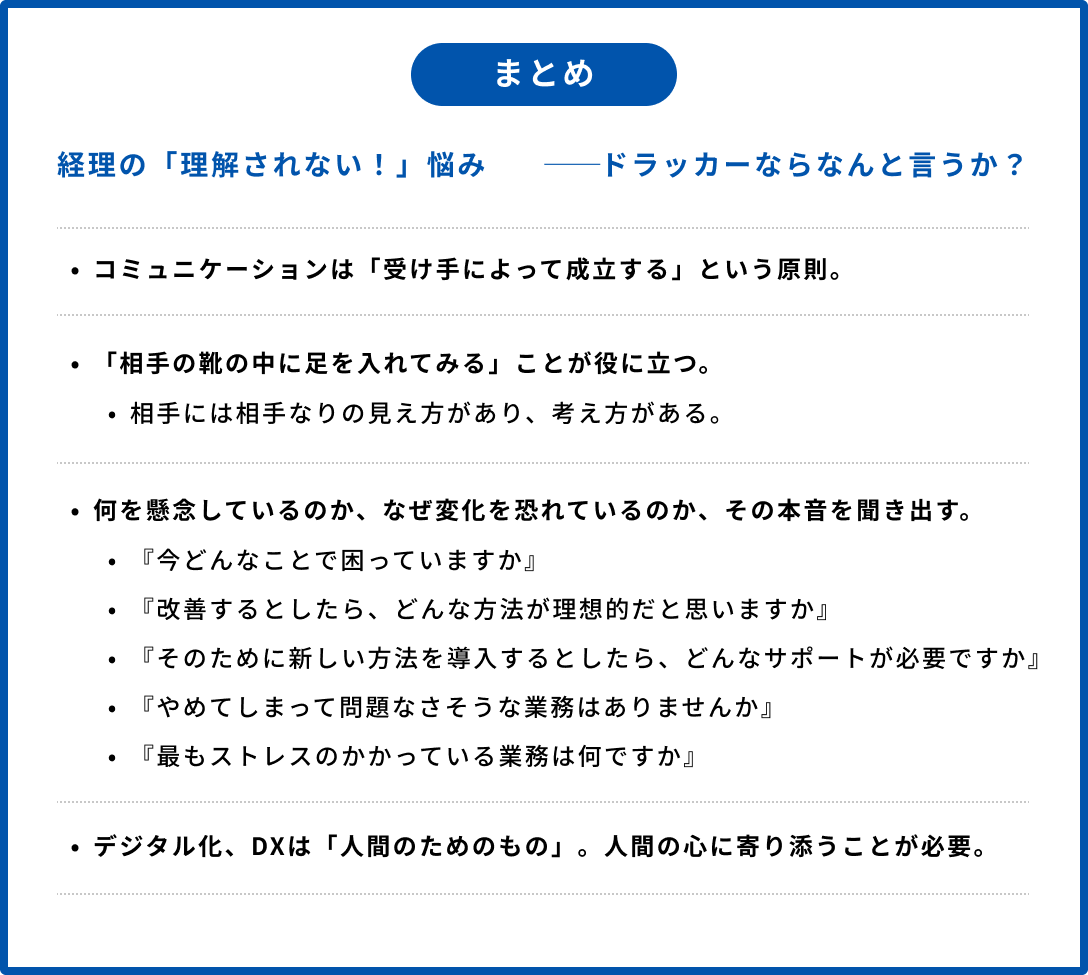

コミュニケーションは受け手によって成立する

Kさん:「そういわれるとぐうの音も出ません」

先生:「たいていはそうなんです。それというのも、多くの人はコミュニケーションの本質を理解していない。『自分が相手に話すこと』がコミュニケーションだと思っている。だから、何かというと『すでに言ったはずなのに』とぼやいてばかりいるのです。根本からボタンは掛け違えられているのですね。

まず、ドラッカーが言うように、コミュニケーションは『受け手によって成立する』という点を理解する必要があります。」

Kさん:「受け手によって成立する、ですか?」

先生:「そうです。あなたが『伝えた』だけでコミュニケーションが完結するなどとんでもない話です。相手が『理解した』ときに初めてそれは成立します。つまり、あなたがどれだけ説得力のある話をしても、相手が聞き手として受け取れない状況では無意味、いや有害ですらある。それは雑音に過ぎないわけだから」

「相手の靴の中に足を入れてみなさい」

Kさん:「それはそうですね。でも、相手が興味を持たなかったり、重い腰を上げてくれない場合、どうしたらよいのでしょうか。そこが知りたいのです」

先生:「ドラッカーならこう答えるでしょう。『相手の靴の中に足を入れてみなさい』と。たとえば、あなたの上司や現場の方々が抵抗を感じている理由は何だと思いますか。それを考えてみたことはありますか」

Kさん:「抵抗の理由ですか……。確かに考えてみたことはありませんでしたね。多分、コストがかかるとか、新しい技術に慣れるのが大変だとか、手間が増える、要はめんどくさいのかもしれません」

先生:「その通りかもしません。けれども、相手が動かないのを『面倒くさいから』でかたづけるのはあまり感心しません。それは知的怠惰しか意味しない。

相手には相手なりの見え方があるし、考え方があるのです。人は想像されるよりも賢いものです。あなたの視点では、デジタル化は効率化につながると考えている。しかし、彼らの視点では、慣れ親しんだやり方を変えるリスクや不安が目の前に見えているのです。

私ならこう考えます。彼らが重視しているのは、『今の仕事がミスやリスクがなく、スムーズに、効率的に進むこと』、さらに加えて『現状から負担が増えない、あるいは長期的には負担が軽減されること』の2点」

Kさん:「確かにそうかもしれません」

先生:「ドラッカーは言っています。知識が汗の代わりを果たさなければならないのだと。要は今まで10人で行っていた業務が、知識を適用すれば1人でできるようになるかもしれない。あるいは10時間かかっていたものが10分でできるようになるかもしれない。その可能性を訴えよというわけです」

Kさん:「なるほど……」

何を懸念しているのか、なぜ変化を恐れているのか、その本音を聞き出す

先生:「ここで大事なのは、相手の立場に立って話を進めることです。たとえば、『デジタル化によってどれだけ楽になるのか』を具体的に示すこと。彼らにとって負担が減り、ミスが減るといった利益が明確になると、彼らの心が動く可能性が高まります」

Kさん:「でも、価値観が違う相手に対して、どうやって話を切り出せばいいでしょうか?」

先生:「まずは、耳を傾けることから始めましょう。彼らが何を懸念しているのか、なぜ変化を恐れているのか、その本音を聞き出すことです」

Kさん:「聞き出すためには、どんな質問をすればいいでしょうか?」

先生:「例えばこんな質問はいかがでしょうか。

『今どんなことで困っていますか』

『改善するとしたら、どんな方法が理想的だと思いますか』

『そのために新しい方法を導入するとしたら、どんなサポートが必要ですか』

『やめてしまって問題なさそうな業務はありませんか』

『最もストレスのかかっている業務は何ですか』

相手の思考を整理させると同時に、あなた自身が彼らの価値観やニーズを把握する助けになります。

Kさん:「質問を通じて相手を理解するのですね」

先生:「その通り。そして、相手を理解したら、それをもとに提案を組み立てます。これは有能なコンサルタントが用いている方法です。

たとえば、『デジタル化によって作業時間が短縮されれば、現場の負担が減ります』 『経費精算が自動化されることで、ミスの発生率が大幅に下がります』といった形で、具体的な利益を示すのです。

Kさん:「でも、こうした提案をしても、なお反対する人もいますよ」

先生:「そうですね。その場合、ドラッカーの考えを用いれば、『小さく始める』が役に立つでしょうね。『パイロッティング』と言いますが、さりげなく実験してみるのです。たとえば、まず一つのチームとか特定の業務だけでデジタル化を試験導入してみる。結果が良ければ、それを他の拠点や部署に広げていく。小さな成功事例は、周囲の説得材料になります」

Kさん:「小さな成功を積み重ねる、ですね」

技術がどれほど進化しても、価値を生み出すのも、それを受け入れるのも人間、という前提

先生:「その通りです。また、それと並行して大事なのは、デジタル化が『人間のための手段』であることを強調することです。特に現場の人たちはそこに恐ろしく敏感です。

『上の連中は、自分たちの苦労を理解していない、業務を前に進めるのにどれだけ現場が苦しんでいるかわかっていない』と思っています。その人間的な心情に寄り添うことです。

デジタル化といっても効率化のための道具に過ぎません。大切なのはそれを担う人間です。現場の人々の負担を減らし、より価値のある仕事に時間を使えるようになるための手段であることを忘れないでください」

Kさん:「確かに、デジタル化は目的ではなく手段ですね」

先生:「ええ。ドラッカーも、人間を中心に据えた経営を重視しました。技術がどれほど進化しても、価値を生み出すのも、それを受け入れるのも人間です。あなたがコミュニケーションを通じて相手の価値観を理解し、それに基づいた提案を行うことで、相手の心を動かすことができるはずです」

Kさん:「先生、今日はありがとうございました。まずは、腰を据えて話を聞いてみるところから始めてみたいと思います」

先生:「はい。その地道な活動がひいてはお客様のためにもなるのです。一歩一歩進んでいきましょう」

<シリーズ記事>

Vol.1 経理の「評価されない!」悩みにドラッカーならどう答えるか?

Vol.2 経理の「忙しい!」悩みにドラッカーならどう答えるか?

Vol.3 経理の「理解してもらえない!」悩みにドラッカーならどう答えるか?(本記事)

Vol.4 経理の「このままでいいのか……」にドラッカーならどう答えるか?

Vol.5 経理の「育成が難しすぎる!」にドラッカーならどう答えるか?

※掲載している情報は記事更新時点のものです。

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。