業績が下がるにつれて社員同士は仲が良くなる?

「社員同士の仲が良い」というのは、総務人事的視点から見ると良いことですが、経理的視点から見ると、「仲の良さにも種類がある」ということが言えます。

「切磋琢磨」「助け合い」であればいいですが、「さぼり仲間」「愚痴仲間」であればよくありません。前者の仲の良さは業績を伸ばしますが、後者の仲の良さは業績を下げるからです。

「経営危機の会社」というと、ドラマや小説などの影響で社員同士がギスギスしていると思う方も多いかもしれませんが、実際には、社員同士はものすごく仲がいい会社が多いのです。

なぜこんなに仲が良いのかと見ていると、社員同士に共通する「仮想敵国」がそうさせていることがわかります。それは「社長」と「世間」です。この二つの「敵」を社員同士が共有しているので、次のような共通認識が生まれています。

- ・自分達がこんなに頑張っているのに経営が傾いているのは全て社長の責任だ

・自分達の製品やサービスの価値や良さを世の中の人達が理解できていないのだ

だから、

- ・社長自身が変わってくれないと困る

・世の中が自分達の良さを理解してくれないと困る

・つまり自分達は何も変える必要がない

という結論に至ります。

そしてひたすら赤字になる商品開発、営業、数字管理にまい進し、空いた時間で仮想敵国に対して仲良く批評を展開している、口は動くが手が動いていない、というサイクルが出来上がってしまうのです。

経営危機で焦っているのは社長と一部の経営マインドのある社員だけで、その他の社員は平時と変わらない姿なのが経営危機の会社のリアルです。

本来は、全うな経営改善をしようとすれば、社員同士はとても仲良くなれず、揉めるはずです。

自分達の製品・サービスの内容や営業方法、数字や人事の管理方法などを内省し、なぜこのような状況になったのかをお互い議論していけば、おのずと互いに厳しい意見が出ざるを得なくなるからです。

- ・製品・サービスに魅力がないから自分達営業が頑張っても売れない

・営業力のなさを自分達技術部門が作った製品のせいにしないで欲しい

・私たち現場はともかく、管理部門ってなぜそんなに人数が必要なのですか

・あなたたち現場が自分ですべき数字の管理を何もしないから管理部門にこれだけ人数がいるんです

このようなことを互いに言われてニコニコしている人などいないはずです。このような議論の中からどれが真実でどれが誤解や理解不足かを互いに確認しながら、数字が改善する施策を作り上げていきます。決して仲良くのほほんとなどできない作業なのです。

このような前向きな議論を避けたい会社や社員は、自分や相手の課題を見て見ぬふりをしてひたすら放置するので、どんどん経営が傾く中でも、表面上は争いごとのない「仲が良い」会社が出来上がるのです。

仲の良さを優先するほど成長率は鈍化する?

ここまでひどい状況ではなくても、会社が業績そっちのけで「仲の良さ」や「チームワーク」ばかりを優先していると、その職場やチーム内で「余計な事は言わないでおこう」という現象が起き始めます。

しかし会社が成長を維持するためには、現状満たされていないもの、改善しなければいけないもの、乗り越えていかなければいけない課題に関しては前述のように激しい議論も時には必要になります。当然それらの内容の中には、言われて気分の良くないことも含まれます。

問題意識のある社員が、会社の数字を伸ばすために良かれと思って放った一言が、言われた人からすると「余計なお世話」「和を乱す」「雰囲気が暗くなるようなことを言わないで欲しい」「なぜあなたに言われなければいけない」と、なることもあります。

最初はそう言われても会社のためと思って問題点を指摘し続けていたやる気のある社員も、会社全体が業績よりも仲の良さを最優先している環境だと、経営者の後ろ盾もない中で、自分だけが正論を振りかざしても意味がないと思い、次第に諦めて何も言わなくなっていきます。

そしてそのような人は、もっと向上心のある職場を自分で見つけて転職していきます。こうして残った人達が、取り立てて新しい意見の出ないアットホームな会議を繰り返し、凡庸な組織になっていきます。

「360度評価」という評価制度がありますが、ハラスメントや不正の防止など、総務人事の観点からはとてもいい制度です。反面、会社の業績など経理的観点から見ると、会社の改革、改善を唱える人はどの組織でも常に少数派、マイノリティです。

すると、彼らを360度評価にかけるとまずネガティブ評価になってしまいます。そうなるとそこまでして自分の意見を通そうという人は誰もいなくなっていきます。結果として会社の成長性は鈍化し、「いつもと同じことをしていればいい」という組織になっていくのです。

評価制度も、「仲の良さ」というチームワークなどの視点もいいですが、それだけではなく、「業績」という視点からも、自社の状況に見合う評価制度はどのような制度なのか、良く考えて選択するとよいと思います。

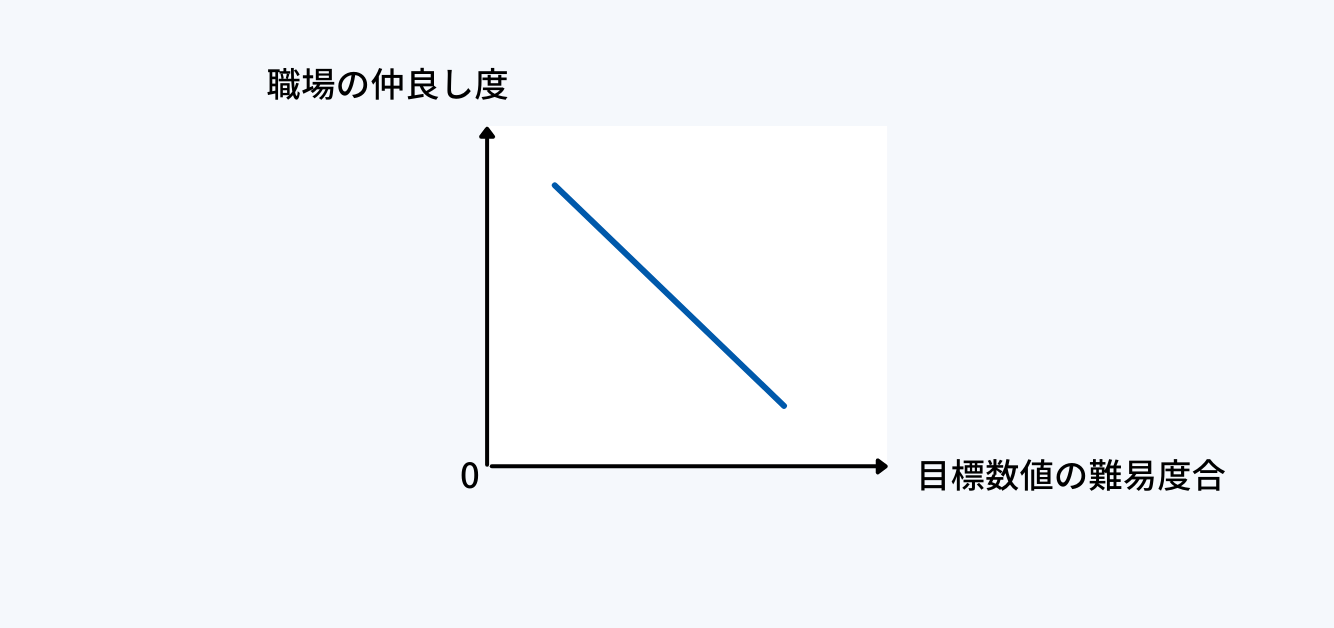

目標数値を下げれば社員同士の人間関係はすぐ改善する?

意地悪な言い方ですが、社内の人間関係を仲良くする方法は至って簡単です。「目標を思いっきり下げてしまう」ことです。

たとえば、毎年前年対比3%の売上増を達成している会社が、「今年も前年対比3%の売上を目指そう」というのであれば、「もし自分の部署だけ達成できなかったら」「もし部内で自分だけが達成できなかったら」というプレッシャーがかかり、ピリピリすることもあるでしょう。

しかし「今年は、売上目標はいくらでもいいですよ」となったら、特にノルマもプレッシャーもなく、和気あいあいと楽しくできることでしょう。自分のこれまでのスキルか、それ以下でも楽々クリアできるものだったら人間は、自分にも他人にも気分良くいられるものです。

ただ、経営の観点からすれば、給与を毎年昇給させていくのであれば、売上目標も低い金額では困りますし、低い目標であれば、社員自体も何の成長もないまま、ひたすら年を重ねていくだけの凡庸な組織になっていきます。

会社は「社員の成長=業績の伸長」ですから、社員のスキルも毎年向上してもらうことが組織の理想です。今までできなかったことを達成するためには、組織であれば、互いにある程度の緊張感を持って、指摘し合える環境でないと、求められている結果までは到達できません。

反面、経営者や管理監督者がメンバーのレベルにとても見合わない高すぎる目標を掲げてしまうと、それぞれの社員に余裕がなくなり、互いを指摘ではなく批判をするようになり、全体が疲弊してしまいます。

何事もバランスが大切で、目標設定をどれくらいにするかという匙加減が、経営者や管理監督者の采配にかかってきます。

会社の理想の数字とは

「業績は良いけれど人間関係がギスギスし過ぎる」のもいけませんし、かといって「毎日サークルのように仲が良いのに業績が真っ赤」では話になりません。

「業績も黒字で、かついい意味での仲の良さを保てる数字」を理想として目指したいものです。

※掲載している情報は記事更新時点のものです。

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。