リモートワークの普及により、オンラインでセミナー・営業・会議などを行う機会が増えています。こういったオンラインでのプレゼンは、リアルの場で行うときとは勝手が異なるため難しく感じる方もいるかもしれません。

そんな中、株式会社圓窓代表の澤円さんは現在、依頼のほぼ100%をオンラインで対応していると話します。2019年には年間300回を越えるプレゼンを行い、「プレゼンの神」と称される澤さんに、オンラインでのプレゼンのメリット・デメリット、気をつけるポイントをお聞きしました。

目次

全員へ一定の質を届けられる。オンラインプレゼンのメリット

株式会社圓窓代表取締役。琉球大学客員教授。1969年生まれ。立教大学経済学部卒業後、生命保険会社のIT子会社を経て、1997年大手外資系IT企業に入社。プリセールSEとして最新のITテクノロジーに関する情報発信の役割を担う。2006年より役割をマネジメントに移し、社内外の人たちのメンタリングを広く手がける。2019年(株)圓窓を起業。IT導入・リモートワークや組織デザインのコンサルティング、経営者やスタートアップ企業のメンタリングなどを行う。著書に『伝説のマネジャーの世界No1プレゼン術』『個人力――やりたいことにわがままになるニューノーマルの働き方』など。

Twitter:@madoka510

――現在、オンラインでプレゼンする機会は増えていますか?

現在は依頼の段階からオンラインでの希望が増えており、講演や講義のほぼ100%がオンラインです。

もともと新型コロナウイルス感染症が広がる3月以前から、講演の依頼には選択肢として「オンラインも可能です」と提案していました。しかし、9割が「生の講演を聞きたい」という返答でした。「会場に来られるのに“わざわざ”オンラインである必要はない」という感覚の方が多かったのだと思います。

4月の緊急事態宣言発令時は、オフラインでの講演はキャンセルになりました。その後オンラインでのプレゼン依頼が徐々に増え、6〜7月は全てオンラインで実施しています。8月は無観客の現場収録を行った数回以外、9割がオンライン。今後も8〜9割はオンラインになると思います。

――オンラインのプレゼンがオフラインの場合と異なる点を教えてください。

オンラインのメリットは大きく4つあります。

第一に、コンテンツのクオリティを一定にして届けられる点です。大会場でのイベントの場合、後方にはスライドが見えにくいなど、情報の伝わり方に差が出ます。一方、オンラインではディスプレイまでの距離はほぼ全員一緒。そのため、役職のある人から若手まで、みんな同じクオリティで聞くことができます。最近はこの状態を「参加者全員超最前列」と表現しています。

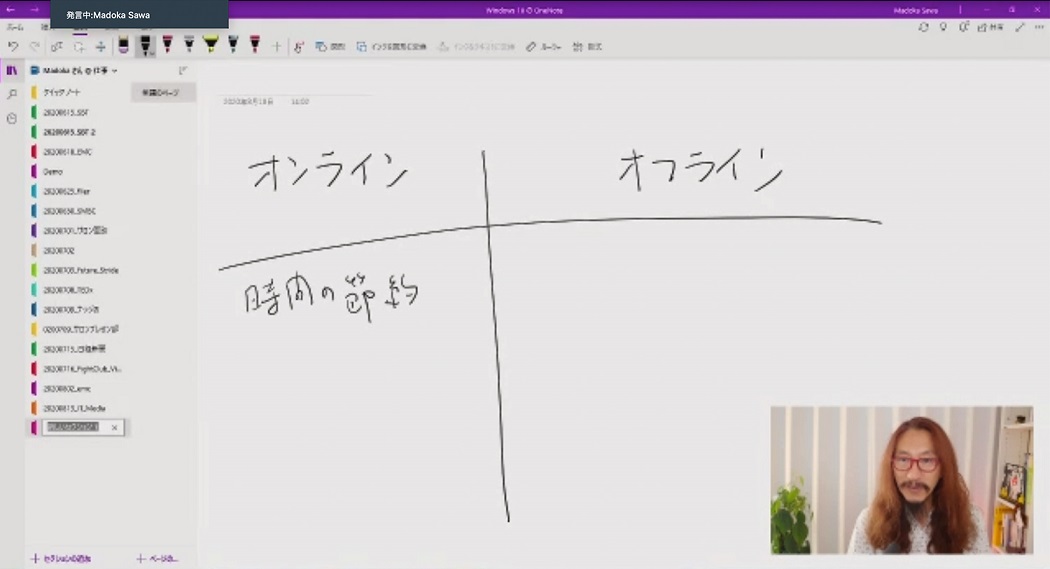

次に、オンラインであれば様々なツールの活用が可能です。例えば、ホワイトボード機能で実際に書きながらプレゼンができます。日本では学校教育で板書をノートへ写すことに慣れているので、話しながら書いてみせるほうが頭に残りやすい人が多いんですよ。

(実際にホワイトボード機能を使ってお話しいただきました)

さらに、話した内容を電子データ化できることも重要なポイントです。オンラインのテレビ会議は、レコーディング機能を使えばすぐにアーカイブできます。活用した資料やホワイトボード機能で書いたものも電子データとして残せるので、プレゼンが終了してからも活用しやすく、再現性が上がるでしょう。

そして最も分かりやすいメリットは移動時間がなくなること。それによってプレゼンターも聞き手も、疲労やストレスが少ない状態で臨めます。

また、オフライン会場では空間自体に興味が奪われ気が散ってしまう人が少なからずいますが、見慣れた自宅であれば集中力が削がれることなく聞いてもらえる可能性が高くなると考えています。

- 聴取者へのコンテンツの見え方に差が出ない(一定の質で届けられる)

- 様々なツール活用が可能(画面切り替え→ホワイトボード表示など)

- レコーディング機能により電子データ化して残せる

- 移動時間がなくなる

――反対にデメリットはどのようなことがありますか?

聞き手側の通信環境がコントロールできない点ですね。相手の通信環境が悪かったり、ITリテラシーが極端に低かったりすると、そもそもプレゼンを見てもらえません。遠隔なのでプレゼンター側からできるサポートも限られます。

とはいえ、これを「顧客を選択する機会」と捉えることもできます。僕の場合はスタートアップや経営者が対象で、もともとIT分野が専門なこともあり、厳しい話になりますが通信環境を整えようとしない人はマッチした顧客ではないとも言えます。本当に話を聞きたいと思っている人は、ちゃんと環境を整えてくるものです。受け手側の環境がコントロールできないことはデメリットでありつつも、参加する側の意思が分かるとも言えるでしょう。

一方、プレゼンする側のITリテラシーの低さが課題になることもあります。これからの時代はオンラインでプレゼンできる程度のITリテラシーがないと、仕事を失うことにもつながりかねません。実際に「アサインしたかった講師が、オンライン対応不可で呼べなかった」と、僕に依頼が回ってきたこともあります。

プレゼンターのリテラシーは、自身でコントロールできることです。だからこそ、苦手でも勉強して補うことをおすすめします。

プレゼンを成功させる第一のポイントは、ビジョンと核

――オンラインでプレゼンする際に、覚えておくべきポイントを教えてください。

まずみなさんに知っていただきたいのが、小手先のテクニックだけ覚えてもプレゼンは成功しないということです。

もちろん、オンライン配信をする上で最低限押さえるべきテクニックはありますが、それだけではプレゼンとして何も伝わりません。オフライン・オンライン関係なく、どんなプレゼンであってもその中身・本質こそ重要です。

――まず意識すべき「本質」とはどのようなことでしょうか?

第一にそのプレゼンで伝える「ビジョン」、そしてそのビジョンを伝えるために何を話すかの「核」を定めることです。

「ビジョン」とは、どうすれば参加者をハッピーにできるかを考えること。例えばAIについてプレゼンする場合、ただ「AIによって作業が自動化できます」とだけ言うと「仕事が奪われる」と受け取られることがあります。そこで「自動化によって新たな時間が創出され、よりクリエイティブな仕事ができるようになる!」と伝えると、自動化への抵抗が和らぎ、ワクワクしませんか?

そのワクワクを一層具体的にしてイメージを膨らませ、「数値管理などの雑務が減り、余った時間で上司と未来の話ができますよ」「毎週しんどいと思っていた会議がなくなりますよ!」など、参加者がハッピーな未来に近づく方法を自分の言葉でスラスラ説明できるようになるまで落とし込みましょう。ここが抽象的だと、誰の心も掴めず自己満足なプレゼンになってしまいます。

次に大切な「核」とは、ビジョンを理解して覚えてもらうための“言葉”です。来場者が聞いた話を覚えて帰り、他の人に「こんな話を聞いたよ」と伝えられる状態を作ること。「なんか面白かった」という漠然とした感想ではなく、明確に伝播させていくためのメッセージを考えましょう。

この「ビジョン」と「核」が定まって、初めて実践的なテクニックが活きてきます。

- ビジョン:プレゼンを通して実現したい聴取者のハッピーな状態

- 核:聴取者にビジョンを理解し覚えてもらうためのメッセージ・言葉

オンラインプレゼンで押さえておくべき実践テクニック

――それでは、配信環境の整備などオンラインでのプレゼンにおいて最低限押さえておくべき「実践的なテクニック」を教えてください。

最初に変えてほしいのが、ネット・マイク・スピーカーなどを全て有線でつなぐことです。

ネット接続に無線Wi-Fiを使っている人が多いと思いますが、Wi-Fiは他の電波が干渉して乱れることがあります。オンライン通話で「ネットワークが不安定です」と表示されることがあるのは、このためです。またBluetoothのイヤホンは、例えば電子レンジとの相性が悪く、音声が乱れる可能性があります。こういった無線接続の問題は、全て有線接続にするだけで安定します。

マイクとスピーカーはイヤホンやヘッドセットではなく、独立して設置するタイプの外付けのものを使用することをおすすめします。イヤホンやヘッドセットを使うと「電子画面の向こう側にいる」という印象が強くなり、心理的距離が開いてしまうためです。また、PC内蔵のマイクとスピーカーは音が反響したり割れたりしやすいので、外付けのマイクとスピーカーを使うと、配信側にとっても聞き手にとってもストレスなく聞き取りやすくなります。

――カメラの位置と目線はどうすればいいでしょうか?

PC内蔵のカメラでも構いませんが、画質にこだわるのであればHDMI出力可能な一眼レフカメラや、4K対応のビデオカメラを接続するといいですよ。位置は、画面の少し上がいいでしょう。また、顔の印象が暗くならないようにリングライトは用意したいところです。

プレゼン中の視線は、僕はカメラより少し下に持ってきています。カメラ目線でまっすぐ見つめられると、インパクトが強すぎるんです。その状態が長時間続くと、参加者は「見られている」と意識するため疲れてしまいます。基本的にはカメラ下のディスプレイを見つつ、要所要所でカメラを見るのがおすすめのテクニックです。

ちなみに僕は、カメラはミラーレス一眼、リングライト、配信画面が確認できるサブモニター、カメラとPC画面を切り替えるスイッチャーを使用しています。

(取材時の澤さんの配信環境)

もちろん、いきなりこれだけ準備するのは難しいと思うので、まず有線ケーブルを買ってネット環境を改善するだけでも変わると思います。ケーブルは最新のもの(CTA7以上)を購入すれば通信速度も問題ないでしょう。

――スライドの作り方で心がけていることはありますか?

スライド資料の使い方は、僕も今アップデートしているところです。回数を重ねるにつれ、オンラインではリアルの場のプレゼンに比べ、スライドの重要性が低くなったように感じています。

多くのプレゼンではスライドを全画面で表示させていると思います。しかし、PC画面に大きく画像が映し出されている状態が続くと、何かを放映されているように受け取られ、参加者との距離が遠くなるんじゃないかと考えるようになりました。

スライドよりも、動きのあるホワイトボード機能で手書きしたり、スライド用に整えたデータではなく、細かい数字も見られる生データのスプレッドシートを見せたりするほうが効果的かもしれませんね。特に細かいデータはみんながディスプレイで見られるオンライン配信だからこそ見せられるものですし、聞き手にとっても関心の高い情報ではないでしょうか。

――例えば一方的なウェビナーなどでは聞き手の様子が見えない点に難しさを感じることもありますが、参加者とのコミュニケーションはどのように取ればいいでしょうか?

可能であれば参加者にもカメラをオンにしてもらいましょう。そうすれば、表情が見られるため反応を感じやすくなります。

また、プレゼンターから質問を投げかけてチャット機能で回答してもらうようなインタラクティブ性を取り入れるのもおすすめです。チャット機能が使えない場合は、例えばTwitterを活用して特定のハッシュタグでコメントを投稿してもらい、それを手元のスマホで確認することもできますよね。

オンラインはコミュニケーションが難しいと悩む人も多いですが、案外そんなこともないんですよ。そもそもオフラインであっても大会場で手を挙げて発言するのは、かなり勇気のいることですよね。その点、オンラインだとテキストでやりとりできるので、発言への精神的なハードルが下がります。

また、プレゼンターにとってもテキストのほうが何度も読めて振り返りにも使えるので、むしろ便利だと僕は感じています。

――活発にコメントをもらうための工夫はありますか?

僕はプレゼンの最初に「何をどんなふうに質問しても構いません、絶対に返しますから」と話しています。実際に質問がきたら「いい質問ですね!」と、内容や発言者に関係なく全てフラットに拾い上げています。そうすると「私も発言していいんだ」と質問しやすいカルチャーが次第に醸成されていくんです。

また、あらかじめ主催者と「発言に優劣をつける必要はなく、どんな質問や感想であっても積極的にあげてほしい」という認識を握っておくのも重要ですね。これはオンラインであってもオフラインであっても同じです。

――プレゼン後のフィードバックはどのように受ければいいでしょうか?

振り返りは、あらかじめ何人かのオブザーバーに協力をお願いしておくといいでしょう。僕もプレゼンするときは毎回オブザーバーを置いて感想を聞いています。

オブザーバーはできれば他部署や若手のスタッフにお願いするのがおすすめです。同じチーム内でのフィードバックは似た視点の意見が出がちですが、他部署や若手スタッフだと前提知識がなく、フレッシュな意見をもらえるので新しい発見につながります。

若手や前提知識の少ない人から「内容がよく分かりませんでした」と言われる経験は、少し凹むかもしれませんが、成長度合いが大きくなります。より自身のプレゼンスキルを磨き上げるためにも、ぜひいろんな人からフィードバックを受けてみてください。

1. 機材・環境

- ネット接続を安定させるため、最新のケーブルを購入して有線接続にしよう

- 聞き手側のストレス軽減のため、外付けのマイク・スピーカーを使おう

- 視線が合う状態が長時間続くと相手を疲れさせるため、カメラはディスプレイの少し上に設置しよう

- 画質にこだわるなら、HDMI出力可能な一眼レフカメラや4K対応のビデオカメラを使おう

- 顔の印象が暗くならないよう、可能であればリングライトを用意しよう

▼澤さんの主な利用機材

- ミラーレス一眼

- 独立して設置するタイプのマイク・スピーカー

- リングライト

- 配信画面が確認できるサブモニター

- カメラとPC画面を切り替えるスイッチャー

2. コミュニケーション

- 表情や反応が感じ取れるため、聴取者にカメラをオンにしてもらおう

- チャットやTwitterを活用し、インタラクティブ性を取り入れよう

- 冒頭で「どんな質問も歓迎」とメッセージングしよう

3. フィードバック

- 振り返りのために、あらかじめ複数人にオブザーバーを依頼しよう

- 前提知識のない他部署や若手のフィードバックを取り入れよう

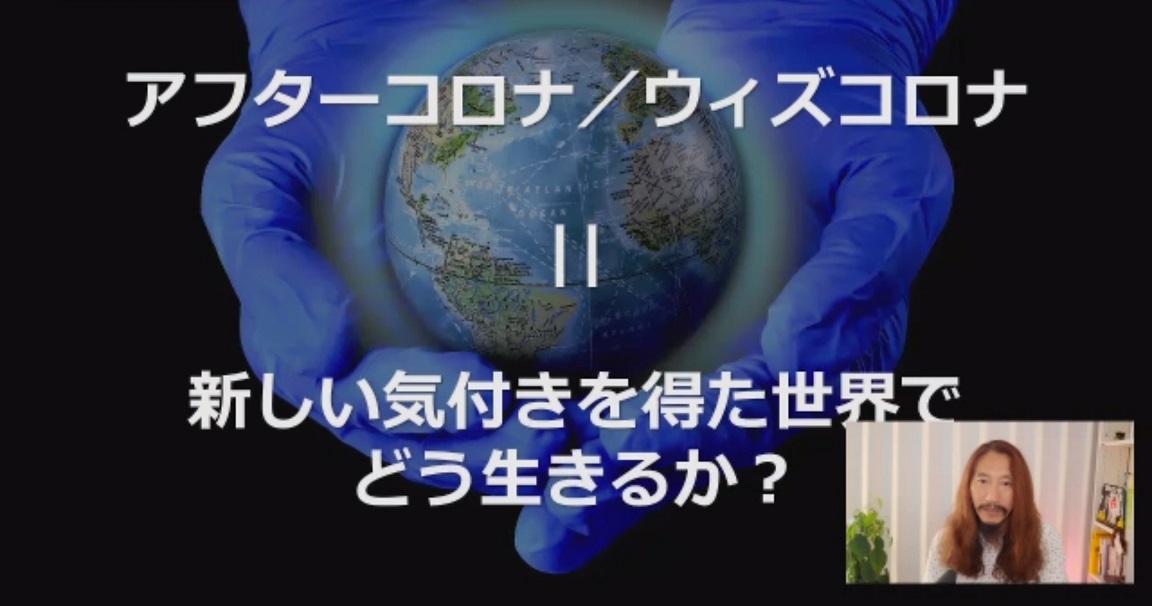

これからのビジネスは「新たな気づきを得た世界で何を提供するか」

――最後に、今後プレゼンをオンライン対応していく必要性について、澤さんのお考えをお聞かせください。

新型コロナウイルスによって、僕たちはこの世の中は「世界的パンデミックが起こり得る世界」だと知りました。

このような状況を僕は「世界が一斉にリセットされる」と表現しています。これは1995年に「Windows 95」が発売され、インターネットが登場したときと似ています。95年を境に「ネットがない世界」には戻れず、ネットありきでビジネスを考えなければいけない世の中になりました。

新型コロナも同じです。2020年を境に世界が変わりました。新型コロナに限った話ではなく、この先、新型コロナが終息したとしても、もうコロナ以前の世界には戻れません。

だからこそ、今回のように世界的な感染症拡大によって当たり前に行っていたことがストップする可能性がある前提で、自分たちが提供するものが相手にどんな価値を与えられるのかを考えることが必要です。これが今後のビジネスの基本となっていくでしょう。

大変な世の中ですが、これを好機と捉えることもできます。急速にリモートワークが普及している今こそ、長らく叫ばれてきた働き方改革やDX(デジタルトランスフォーメーション)もガラッと進められるチャンスなのではないでしょうか。その環境において、プレゼンによる価値訴求も、リモートワークを中心に考えるのが欠かせないと思います。

(取材・文:田中さやか、編集:東京通信社、写真提供:株式会社圓窓)

※掲載している情報は記事更新時点のものです。

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。